|

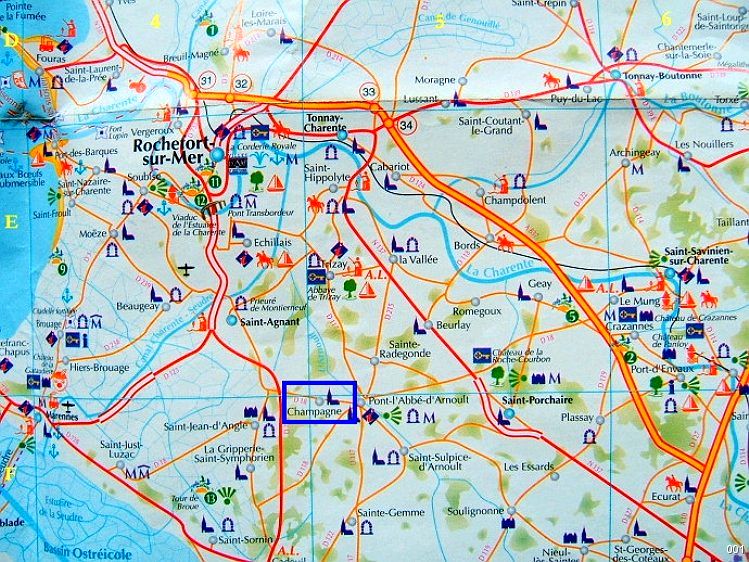

L'église romane de CHAMPAGNE en Saintonge Texte

intégral de Charles CONNOUË

Photo Ministère de la Culture Champagne, jadis paroisse, est construit sur une éminence autrefois entourée d'eau de tous côtés, qui s'appelait alors l'île Blanche. La nombreuse population de marins st de sauniers qui y vivait explique l'importance de l'église. Celle-ci dédiée à Saint André, inscrite aux Monuments Historiques depuis le 25 février 1925, est une construction du XIIe siècle profondément modifiée et presqu 'entièrement rebâtie. Elle a subi, en effet, de très graves mutilations successives, tant au cours des guerres de Cent ans et de Religion, qu'à des époques antérieures. Elle présente aujourd'hui des parties du XIIe siècle, d'autres des XIIIe et XIVe, quelques vestiges du XVIe et enfin une façade de style roman, mais reconstruite. « L'église, dit un chroniqueur, était en fort mauvais état en 1753. Les épines couvraient les voûtes et les murs, remontés en partie, quelques années plus tard. » Elle a, de plus, été restaurée au début du présent siècle.  Son clocher se dresse sur le côté sud de la nef. Avec ses baies aveugles à peine esquissées, ses longues fenêtres à colonnettes et l'ensemble de ses lignes heureuses, il constitue une élégante oeuvre ogivale du commencement du XIIIe siècle. Mais la partie intéressante de cet édifice est le mur latéral Nord,  avec son ancienne porte d'entrée aujourd'hui murée. Ses trois voussures revêtues d'une fine décoration sont ornées, la plus grande de palmettes et de griffons, la moyenne d"S" très ouvragés et la petite de marguerites à huit branches. Sur les chapiteaux bien travaillés, comme le sont aussi les jambages entre les colonnes, des dragons et des animaux divers se mêlent aux rinceaux. Une double arcature en plein cintre surmonte le tout et réalise un ensemble fort remarquable. Cette travée et la suivante, ajourée de petites fenêtres romanes, sont complétées à leur sommet par une corniche à chanfrein sculpté appuyée sur des modillons variés d'une bonne exécution. Le mur à la suite, d'une outre époque, a des fenêtres légèrement brisées avec chapiteaux à crochets. L'église de Champagne était primitivement plus longue vers l'ouest. Une travée au moins a été abattue et un ancien clocher dont il ne subsiste que la tour d'escalier, qui fait aujourd'hui contrefort. La disparition de sa petite porte d'accès ne laisse plus supposer la destination première de ce massif pilier d'angle. Le très simple portail occidental porte la date de 1763. C'est la date de sa construction et celle de toute la façade y compris la belle fenêtre qui occupe le premier étage. Cette fenêtre et sa galerie exécutées dans un pur style roman, répète les motifs de la porte latérale ; marguerites, pointes de diamant, palmettes, mais les colonnes sont lourdes, les modillons peu fouillés et l'ensemble, quoique riche, accuse une raideur bien éloignée de la grâce aisée du modèle. Le chevet, également reconstruit, mais à une époque très antérieure, au XIIIe siècle probablement, est pentagonal. Les angles sont chargés de contreforts plats encadrant des fenêtres romanes à longues colonnettes, dont les chapiteaux s'ornent de feuillages et de têtes humaines. Parmi celles-ci se distingue une tête d'ange remarquablement traitée.  La nef compte quatre travées. Les deux premières appuient leurs voûtes en berceau sur des groupes de cinq colonnes de grosseurs inégales. Entre eux se tendent des arcs semblables à ceux de l'extérieur. Les chapiteaux sont nus ou  d'un médiocre travail " une vierge à l'hostie" est loin de valoir celles qui se voient quelquefois en Saintonge et notamment à Dampierre-sur-Boutonne. Les deux travées suivantes éclairées encore par des fenêtres à colonnettes sont cependant voûtées en ogive, avec de profonds voûtins sur la dernière. Les nervures retombent, soit sur de fines colonnes isolées, soit sur d'anciens groupes de trois colonnes. A droite de la troisième travée, s'ouvre une longue baie en tiers-point qui donne accès à une chapelle située sous le clocher, fermée très haut en ogive. Elle est complétée à l'orient par une absidiole, La sacristie occupa une ancienne chapelle seigneuriale construite au XVIè siècle. Il existe sous les dalles de l'entrée un vaste caveau funéraire. Dans cette église eut lieu en 1790 une fête «fraternelle» dont la relation nous est, par hasard, restée. Tous les bons citoyens défilèrent devant l'autel, devenu; celui de la Raison et de la Vérité, sur lequel, pour la circonstance, avaient été symboliquement réunis une étole, une épée et un soc de charrue « assemblés par des liens champêtres ». Après des discours « analogues à la circonstance des choses », des chants patriotiques et des danses « on y fit le repas civique qui y a cimenté l'amitié et la fraternité la plus stable ». A quelques kilomètres vers l'ouest, au village de Saint-Fort, existe sous une ancienne chapelle d'une église détruite, un caveau funéraire souterrain dit des Comminges ». Charles de Comminges y fut inhumé en 1663. En 1791, les ossements furent dispersés et les sépultures pillées. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les églises de SAINTONGE (livre 1 épuisé) édition: R.DELAVAUD (Saintes)______avec leur aimable permission_________________________

"FAISONS

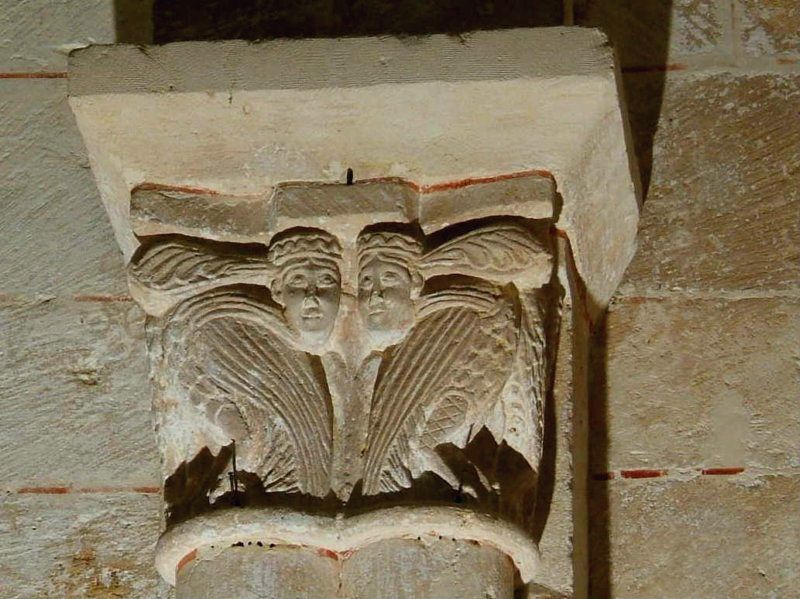

PARLER LES SCULPTURES Elles ne sont pas du XI e mais du XIIe tardives et donc

plus difficiles à interpréter !

La femme tenant les hosties dans ses mains se retrouve à Dampierres sur Boutonne:

L'air de famille est évident, il s'agit du

même symbole _ une belle femme montre des hosties _ Au-dessus du visage masculin le démon, entre eux la feuille

creuse nouée et orientée vers le ciel, mordue par

un

visage qui grince des dents !! Si ce n'est pas Abélard c'est le vieil-homme...  C'est magnifique mais le manque de contexte ne facilite pas la tâche et les harpies sont tantôt positives tantôt négatives ! Ce que l'on peut dire c'est qu'il s'agit d'humains, ou âmes, ayant des ailes pour aller au ciel un corps d'oiseau qui s'est allégé des lourdeurs terrestres donc de personnages en bonne voie .... Une seule âme vu la symétrie évidente.

Des montres à tête

diabolique !

La femme allaitant des serpents est un motif

récurant Cette femme est sous l'emprise du Malin! A l'époque l'image de la femme est très

négative, elle a écouté le serpent, justement

celui contre lequel les

Faisant face à la femme au serpent: probablement un coq

_ symbole absent de la symbolique courante du XIe en Saintonge _.

|

Voir plus de

détails dans Album "type vertical outrepassé" de CHAMPAGNE

Voir plus de

détails dans Album "type vertical outrepassé" de CHAMPAGNE