|

La basilique arienne de RAVENNE

"San

Apollinar Nuovo"

Photos: Bernadette PLAS & Alain DELIQUET

Texte Alain Deliquet

Une basilique ostrogothe de religion arienne.

(Un

clic ou deux pour agrandir mais il faudra revenir avec

votre navigateur.)

Au VIe siècle, la ville de

Ravenne était le foyer le plus représentatif de

l'évolution artistique de l'art chrétien, qui

est surtout oriental byzantin. L'une des

constructions les plus fascinantes de cette

époque est la basilique de "San Apollinar

Nuovo".

Théodoric, roi Ostrogothe élevé à la cour

romaine orientale, conquit Ravenne et une grande

partie de l'Italie et y établit son royaume,

respectant la ville et contribuant à sa

continuité artistique et culturelle. San

Apollinar Nuovo fut une grande église de culte

arien que l'empereur a ordonné de construire en

505 parmi d'autres édifices religieux. Quelques

décennies plus tard, une autre église dédiée

au saint patron de Ravenne, la basilique de San

Apollinar in Classe, a également été

construite.

|

|

Une basilique hérétique, revisitée cinquante ans plus

tard pour éliminer les traces ariennes.

|

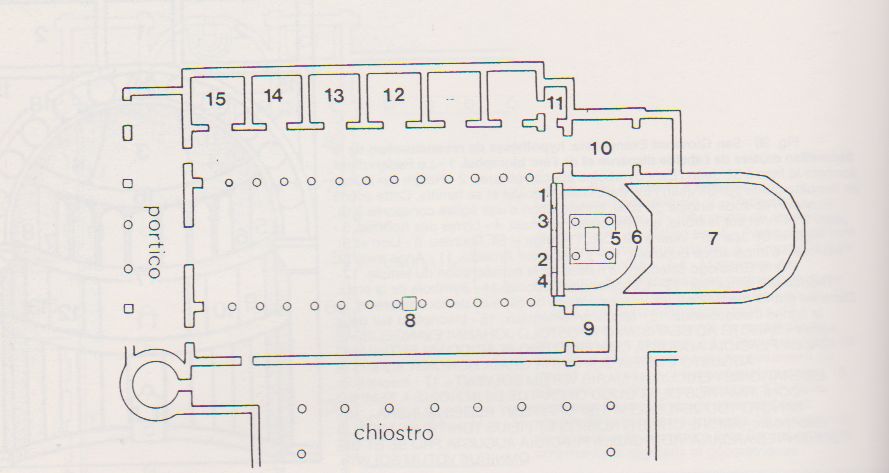

- 1_ Pièce du

chancel du VIe siècle

- 2_ Transenne de

paons (IIe moitié du VIe)

- 3_ Transenne de la

croix et grappes ("")

- 4_ Transenne

probablement du VIIIe siècle.

- 5_ Autel du VIe

siècle

- 6_ Chaire de marbre

- 7_ Abside d'époque

baroque.

- 8_ Ambon du VIe

siècle.

- 9 à 19 _ Chapelles

- 11_ Chapelle dite

"des reliques"

- 12_ Chapelle

Rasponi

- 13_ Chapelle

Pasolini

- 14_ Chapelle des

comtes Scala

- 15_ Chapelle de la

victoire

|

Les panneaux du chancel typiquement orientaux:

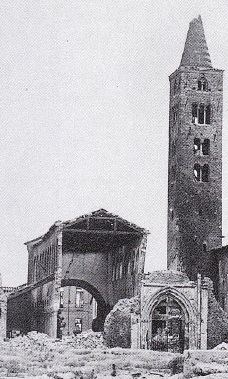

On ne pénètre pas directement dans un lieu sacré à l'époque,

un sas ou avant-nef ou narthex sépare l'entrée dans le

sanctuaire du monde profane de l'extérieur. Le narthex

actuel a été remodelé au XVIe siècle. Le campanile

date des VIIIe-IXe siècles, et sa particularité réside

dans le fait que plus la construction s'élève et plus

les ouvertures sont grandes.

La basilique est composée d'une grande nef centrale

séparée des bas-côtés par des rangées de douze

colonnes de marbre surmontées de chapiteaux corinthiens

qui se distinguent par une simplification du nombre de

feuilles d'acanthe.

On

peut remarquer la présence de la croix dans l'immense

tailloir, thème totalement absent de nos églises

romanes, où il est très rare d'y trouver des croix.

Théodoric a ordonné la décoration des murs ( et

de l'abside, _reconstruite au XVIe_ elles ont été

perdues). Destinée à "Notre Seigneur Jésus-Christ"

par les ariens, l'église fut rebaptisée "Saint

Martin" lorsqu'elle passa aux mains des catholiques

romain, altérant (d'autres disent épurant !!) certaines

de ses mosaïques, celles où notamment figuraient des

princes goths. Puis elle devint " San Apollinar

Nuovo" bien que nuovo soit

inapproprié.

Les sept espaces en chapelles, du mur Nord, sont du XVIe

siècle.

La nef est très éclairée, huit fenêtre basses dans le

mur sud côté cloître et onze fenêtres hautes de

chaque côtés.

(Un clic

ou deux pour agrandir mais il faudra revenir avec votre

navigateur.)

Seules les mosaïques du registre supérieur, au-dessus

des fenêtres, et celles du registre des fenêtres, juste

en-dessous, sont d'origine et n'ont pas été touchées.

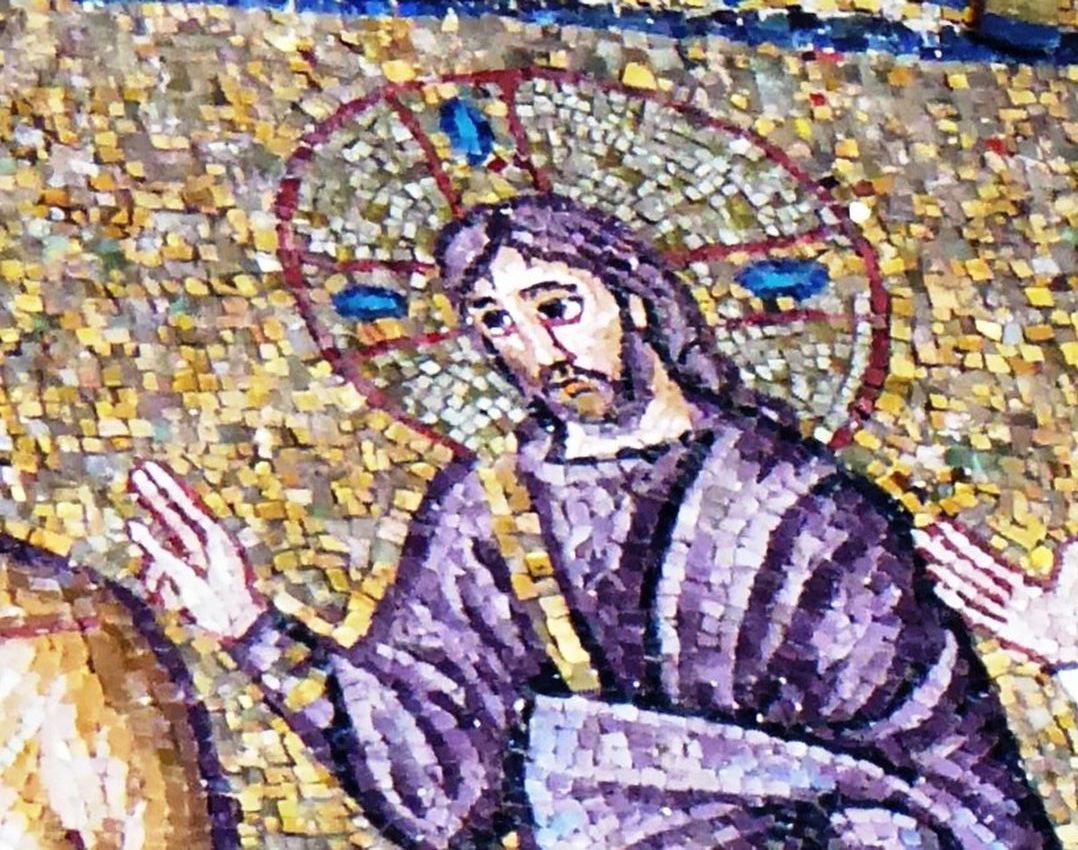

La basilique montre trois registres, au sommet : 26

scènes de la vie du Christ dédiées à ses miracles et

à la Passion.

Entre les fenêtres ce sont les Prophètes, Saints et

Martyrs et au-dessous il y avait à l'origine sur chaque

mur une procession, avec côté Sud probablement en tête

Théodoric l'empereur, venant présenter des offrandes à

Jésus, en majesté, tandis que du côté Nord des

vierges précédées des mages viennent également en

procession devant la Vierge portant l'enfant Jésus.

Le registre supérieur d'époque Théodoric :

Voici

quelques scènes du registre supérieur :

Jésus conduit devant le Sanhédrin.

La

cène.

Les femmes devant le tombeau vide.

La vision mystique de ce que l'on

appelait «l'autre monde», au temps où l'on ne

dissuadait pas les chrétiens d'y croire, se

caractérise par la lumière et la densité. Cet

autre monde impossible à localiser, puisqu'il

échappe aux lois qui régissent le nôtre, est

un univers spirituel non pas désincarné,

abstrait ou fantomatique, comme on a trop souvent

tendance à le représenter, mais au contraire

prodigieusement concret ; c'est un monde sans

vide, dont la lumière résume toutes les images,

toutes les couleurs et toutes les pensées

possibles. Il est l'ultime réalité, la

réalité absolue, dont les sensations les plus

intenses de ce monde-ci ne nous donnent qu'une

vague idée. Ces deux caractères se retrouvent

en partie dans la mosaïque de Ravenne, qui est

la représentation la plus approchée de l'autre

monde que l'art nous ait jamais proposée.

(André

Frossard dans l'Évangile selon Ravenne ) |

Jésus bon pasteur probablement comme l'empereur

Théodoric ?

Un thème récurant à Ravenne.

Les pèlerins d'Emaüs.

La mosaïque donne également l'impression

d'un monde sans vide, en ce sens qu'il n'y a

pratiquement pas d'intervalle (si ce n'est une

mince fissure de néant) entre ses atomes, dont

le moindre est absolument nécessaire à la

cohésion de l'image. La sensation d'entrer dans

un univers follement concret est avivée par la

discrétion du recours à la perspective, à

peine indiquée ça et là par un trait d'ombre

ou une amorce de dépliement géométrique. Le

premier effet de la perspective est de suggérer

un espace, donc un vide potentiel, et son

inconvénient spirituel majeur est de faire du

sujet humain le centre de la composition, qui s'organise

autour de lui, toutes choses contraires à la

plénitude éblouissante de la vision mystique,

phénomène d'objectivité pure dont le centre

est partout.

(André

Frossard dans l'Évangile selon Ravenne) |

La pêche miraculeuse.

Le

registre entre les fenêtres toujours d'origine

Théodoric :

(Un

clic ou deux pour agrandir mais il faudra revenir avec

votre navigateur.)

Au registre entre les fenêtres, des personnages vêtus

de blanc qui s'identifient avec des prophètes ou des

saints sur fond doré et sur fond vert.

(Un

clic ou deux pour agrandir mais il faudra revenir avec

votre navigateur.)

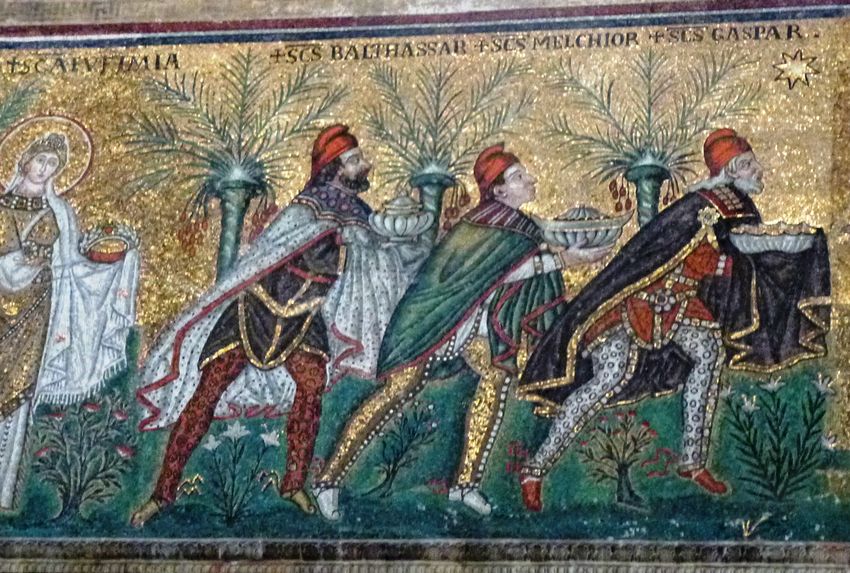

Le registre sous les fenêtres revisité par Justinien :

D'un côté un cortège de vierges et de rois mages et de

l'autre un cortège de Prophètes, Saints et Martyrs.

Les rois mages avec leurs noms est une mosaïque d'origine,

c'est la plus célèbre.

(Un

clic ou deux pour agrandir mais il faudra revenir avec

votre navigateur.)

Côté gauche 22 vierges et les rois mages,

Côté droit 26 martyrs dont Saint Martin de Tours en

premier

( il y avait auparavant Théodoric en tête du cortège

pour présenter des offrandes à Jésus.)

Quelques vierges :

Les vierges viennent en procession depuis le port de

Classe

Les Saints et Martyrs viennent du palais.

André Frossard à propos des

femmes sur les mosaïques :

(Inutile de dire que je ne partage pas ses

conclusions fortement vaticanes...)

Elles donnent la vie, non la mort, et n'ont joué

qu'un rôle bienfaisant durant toute l'existence

du Christ. Fidèles sans défaillance et par

suite choisies pour témoigner les premières de

sa résurrection, elles n'ont été pour rien

dans sa condamnation et son supplice, illustrés

sur le mur d'en face, au-dessus du défilé des

hommes. Or la fonction essentielle du prêtre

étant de dire la messe, et la messe, mémorial

de la Passion, comportant le rappel d'une

effusion de sang (... «qui sera versé pour vous

et pour la multitude»), il s'ensuit qu'elle ne

peut être dite que par un homme, ce qui n'implique

nulle supériorité, mais des vocations

distinctes. A vouloir à tout prix qu'en toutes

choses hommes et femmes soient interchangeables,

on les prive de cette différence qui les rend

indispensables les uns aux autres.

(André

Frossard dans l'Évangile selon Ravenne) |

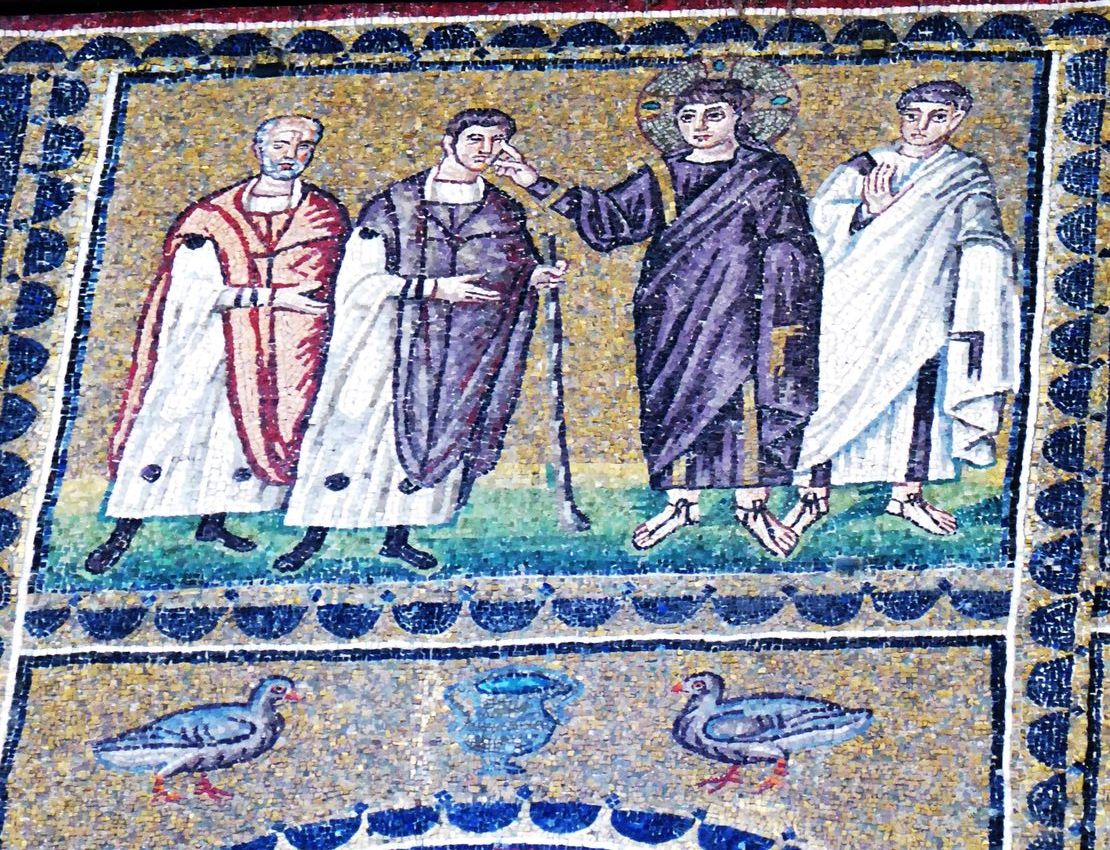

Les mosaïques ont été reprisent par Justinien ( le fils de Galla

PLACIDA)

soit une cinquantaine d'années

après celles que THÉODORIC avait fait réaliser.

Ces dernières sont de style hellénistique romain

caractérisé par la beauté plastique et le réalisme

des gestes et du paysage. Celles de l'époque de

Justinien sont plutôt de style byzantin, les personnages

évoluent plus dans l'irréel, plus dans la dorure.

Lorsque Justinien est arrivé au pouvoir, il a éliminé

les processions royales ariennes, pour les remplacer par des

processions de Saints et de Vierges. Il a épargné la

structure du palais et du port de la ville, ainsi que les

figures du Christ, de la Vierge et de l'Épiphanie.

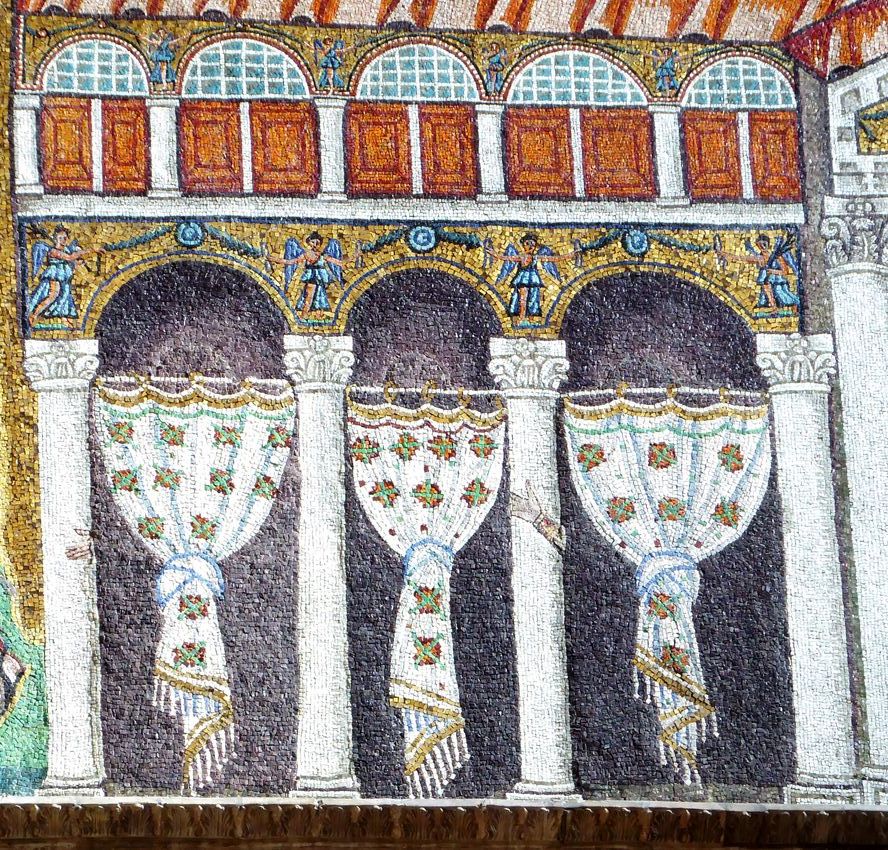

Voici une partie du palais de Théodoric revisitée pour

faire disparaître les hauts fonctionnaires et religieux

goths dont il ne reste plus qu'une petite main:

Des personnages il reste les mains sur les colonnes !

Une mosaïque se compose, on le sait, d'une

infinité de tesselles ou petits cubes

irréguliers de marbre, de pierres dures, de

verre coloré dans lequel on insère parfois une

feuille d'or ou que l'on recouvre de confettis de

nacre. La technique n'est pas sans rappeler celle

de la fresque, dans la mesure où elle exige elle

aussi une certaine rapidité d'exécution. On

trace ou l'on reporte sur le mur recouvert de

plusieurs couches de mortier et de plâtre le

dessin d'une scène ou d'un motif, on évide l'intérieur

du contour et l'on y coule le plâtre tendre dans

lequel on enfoncera les tesselles, non pas de

manière à former une surface parfaitement plane,

mais au contraire accidentée ou hérissée d'aspérités

qui feront ricocher la lumière. C'est ce qui

donne à la mosaïque vue de profil sous une

lumière oblique l'aspeâ d'une pluie serrée de

gravillons qui m'a fait parler tout à l'heure d'«averse

tombée du septième ciel». Le peintre à

fresque, technique dont la difficulté décourage

aujourd'hui beaucoup d'artistes, ne voit pas son

&oeliguvre tout de suite ; elle émerge peu

à peu de l'enduit, et les couleurs qui

apparaissent ne sont pas exactement celles qu'il

a posées, de sorte qu'il lui faut, s'il ne veut

pas avoir à constater de fâcheuses ruptures de

tons, couvrir le maximum de surface dans un

minimum de temps. Le mosaïste n'est pas exposé

au même danger, puisque ses couleurs ne changent

pas quand le support sèche. S'il ne parvient pas

à remplir le creux destiné à recevoir sa

composition dans le délai voulu, il peut ôter

le surplus de plâtre fin et reprendre son

travail plus tard sans avoir de mécomptes à

craindre. Il doit cependant travailler vite, et

il ne peut guère se corriger comme le peintre a

la faculté de le faire. Un texte officiel de l'empereur

Dioclétien nous donne la répartition des

tâches, et la valeur attribuée à chacune d'elles

: le créateur de l'illustration était

évidemment le mieux rétribué ; il fournissait

ce que les tapissiers appellent un «carton» à

un «peintre mural», qui reportait le dessin sur

la surface à décorer (son salaire était deux

fois moindre), préparée par un spécialiste,

payé au même tarif (encore un peu moins élevé)

que l'ouvrier d'art chargé de poser les

tesselles. Ce dernier n'inventait rien, certes,

mais à Ravenne il a souvent fait preuve de

génie dans l'utilisation des quarante couleurs

de sa palette, jouant aussi bien de l'irrégularité

des cubes que de leurs différences de reflets.

Les empereurs ont toujours le même défaut, ils

surestiment l'idée et sous-estiment le réel.

(André

Frossard dans l'Évangile selon Ravenne)

|

La mosaïque montrant le port est d'origine, mais les

barques ne le seraient pas.

Le port de Classe était le port de Ravenne.

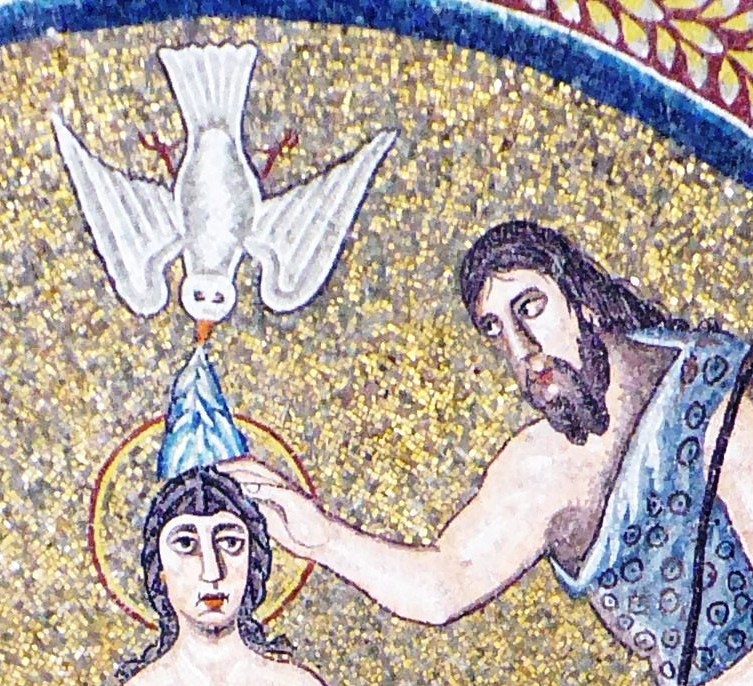

Jésus par les Ostrogoths.

.

Un

livre en français remarquable pour les photos et les

textes :

"L'Évangile selon Ravenne " aux

éditions Robert LAFFONT (épuisé)

Liens sur cet édifice :

http://masarteaun.blogspot.com/2010/11/iglesias-de-ravena-i-san-apolinar-el.html

https://seordelbiombo.blogspot.com/2017/10/san-apolinar-el-nuevo-ravenna.html

__________

Le plan du

centre de Ravenne :

Avril 2020/AD troisième semaine de confinement !

|

Vers le Mausolée

de GALLA PLACIDIA à RAVENNE

Vers le Mausolée

de GALLA PLACIDIA à RAVENNE Vers le baptistère des Ariens à RAVENNE

Vers le baptistère des Ariens à RAVENNE Vers

le baptistère des orthodoxes

Vers

le baptistère des orthodoxes  Vers la basilique Saint Jean l'évangéliste de RAVENNE

Vers la basilique Saint Jean l'évangéliste de RAVENNE