|

L'église abbatiale Saint-Gilles de AIGNES & PUYPEROUX (16) en

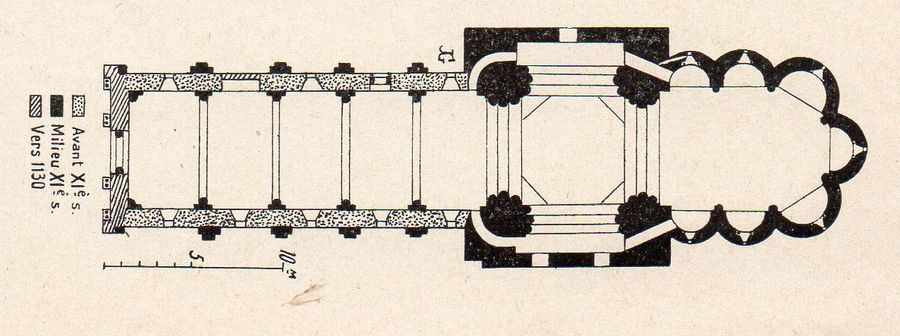

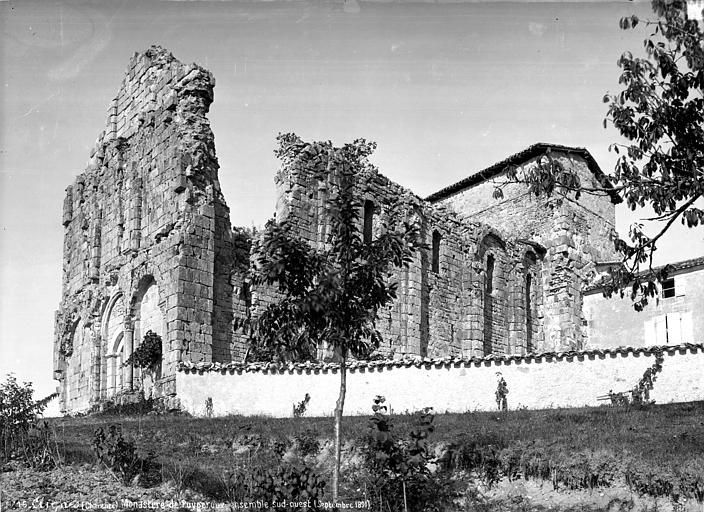

ANGOUMOIS Photos de Bernadette PLAS & Alain DELIQUET Les photos des chapiteaux sur ce site peuvent être utilisées exclusivement à des fins non commerciales après autorisation et sous réserve de mentionner la source: "chapiteaux.free.fr" Résumé ex la base Mérimée Fondée vers le 6e siècle par les solitaires bénédictins, cette abbaye devint simple prieuré au 14e siècle, après la translation de ses moines dans la collégiale fondée à Blanzac, en 1226. Pendant la guerre de Cent ans, les bâtiments furent incendiés. Il n'en reste que l'église qui servit de paroisse jusqu'à la Révolution. L'intérêt de cette église abbatiale réside dans ses parties orientales. La nef, qui s'effondrait, a été complètement rebâtie au 19e siècle. De la nef, l'accès aux croisillons se fait par des passages étroits contournant les gros piliers de la coupole. Le transept semble avoir été inachevé. Le carré est marqué par quatre gros piliers sur lesquels s'adossent les colonnes recevant les grands arcs, ainsi que les rouleaux qui les doublent. Les chapiteaux présentent une ornementation très riche (personnages, animaux, têtes de sirènes...). La coupole sur trompe couronne ce carré du transept. Le choeur présente une disposition pentagonale avec chapelles rayonnantes. L'abside est éclairée par les fenêtres accostées de colonnettes de ses absidioles couvertes en cul de four. Leurs arcs d'encadrement se juxtaposent les uns les autres et s'amenuisent en retombant sur des colonnes engagées. L'ornementation des chapiteaux est uniquement empruntée au décor floral. ARRONDISSEMENT D'ANGOULEME, CANTON DE BLANZAC Ce serait, d'après une ancienne tradition, l'église d'une abbaye fondée par les disciples de saint Benoît au VI e siècle. Il est certain que les murs latéraux de la nef présentent des parties importantes en petit appareil, de 13 à 17 centimètres de hauteur, ce qui peut lui faire attribuer une date antérieure à l'an 1000. L'abbaye tomba au rang de prieuré, disparut après 1364, et les bâtiments ravagés ne servirent que pour la paroisse.  En 1837, l'abbé Jean Hippolyte Michon (1806-1881), auteur de " la Statistique monumentale de la Charente", fonde la congrégation Notre-Dame des Anges qu'il installe dans les ruines de l'abbaye de Puypéroux qu'il restaure avec l'architecte Barbaud. L'église actuelle comprend une nef, un transept incomplet et un chœur. Les murs de l'édifice primitif, devenus les côtés nord et sud de la nef, ont été renforcés, sur les deux faces, par des arcades aveugles, reposant sur des contreforts doublés et des dosserets avec demi-colonnes; ces arcs sont en plein cintre à l'extérieur et trilobés en dedans. La nef, aujourd'hui couverte d'un berceau en briques, n'aurait, d'après l'architecte, jamais reçu de voûte. Chaque travées est percées de petites fenêtres en tiers-point; la deuxième renferme le tombeau des reliques du patron et la quatrième une porte à une archivolte et deux colonnettes. La nef est un vaisseau de 20 mètres sur 7, éclairé par dix fenêtres très évasées à l'intérieur. Les pilastres soutiennent des arcs trilobés s'élevant jusqu'à la naissance de la voûte, et forment cinq travées d'inégales dimensions, décroissant de la porte d'entrée vers le chœur . Des colonnes engagées, surmontées de chapiteaux, séparent les travées les unes des autres. L'usure des corbeilles s'explique aisément puisque, fort longtemps, la nef fut privée de toiture, laissant la pierre exposée aux intempéries. Ce n'est qu'en 1893 que l'architecte Raymond Barbaud acheva l'édifice. Le carré du transept est recouvert d'une coupole sur trompes, portée par quatre grands arcs en plein cintre, à double rouleau, dont les supports sont quatre piliers renforcés, sur les faces portantes, par un faisceau de trois colonnes; en arrière, s'ouvrent des passages étroits, courbes vers la nef et rectilignes vers l'abside.   Le chœur dessine un pentagone sur lequel ouvrent sept absidioles dont une dans l'axe, voûtées en cul-de-four. Chacune est éclairée par une fenêtre, à colonnettes à l'intérieur, et séparée de sa voisine par un mur que précède une colonne sur laquelle repose un arc d'encadrement. v Toutes les colonnes ont leurs chapiteaux historiés ou à feuillages; certaines ont gardé leurs bases. Celles-ci et la sculpture grossière des chapiteaux permettent, en l'absence de texte, de dater l'église du milieu du XIe siècle; les travaux ont dû progresser de l'est à l'ouest, en trois campagnes assez rapprochées. Un clocher rectangulaire, dont la partie haute a été refaite, s'élève sur le carré. Quant aux absidioles et au chœur, construits en moellons grossièrement piqués, ils sont sans contreforts ni corniche. _______ LA FAÇADE PRINCIPALE OUEST De la colline opposée, l'église abbatiale Saint-Gilles ressemble à une châsse protégeant soigneusement quelque trésor. La façade ouest domine la campagne de sa noble austérité . Trois étages la composent. Treize marches conduisent à la porte principale entourée de huit élégantes colonnes. L'étage médian n'a que quatre pilastres peu saillants. L'étage supérieur, souligné de deux piliers, culmine vers une croix de pierre. Cette progressive simplification de l'architecture, de la base au sommet, invite à dépasser l'apparence et à pénétrer le mystère d'une vie secrète, en entrant dans l'édifice. La finesse et la force expressive de trois chapiteaux bien conservés font regretter la disparition des autres. LES SCULPTURES du PILIER NORD-OUEST: (le contrôle de la marche vers le ciel - en évitant la luxure)

Entre les deux piliers du transept côté Nord: Trois personnages dont deux musiciens; j'ai 3 hypothèses ! Au centre celui qui tient un livre semble bénir (cette main a été dégradée par les intempéries); un autre personnage à sa droite joue du rebec, un des instruments de musique utilisés lors des offices. et à sa gauche un autre semble souffler dans un cor (un instrument d'appel, ou profane et bruyant, ou lié à la fin des temps annonçant le retour du Christ?). Les vêtements sont tous trois identiques; c'est probablement une représentation du rôle des clercs de cette abbaye ou prieuré: 1_Chanter les louanges dans les offices, 2_ enseigner la parole (les clercs avaient probablement ouvert une école _ nous sommes au XIe _ d'où le livre), 3_ et rassembler les fidèles, et leur rappeler l'heure du jugement ! Autre interprétation : le cor est un instrument profane et il s'agirait au représentant du Christ au centre de proposer un choix de vie (d'où le livre contenant les noms des élus) entre musique pour Dieu ( à droite du Christ au centre) et musique profane ( à gauche), divertissements, luxure au lieu de chanter les psaumes... ( les instruments symbolisent en effet parfois le choix de vie). Autre interprétation deux moines musiciens autour du roi David (le personnage est couronné) celui qui a crée les psaumes qu'ils chantent aux offices. ( d'où le livre) L'un aurait le bon instrument mais l'autre non et serait un mauvais moine habité ou à la solde du Mauvais. (ce serait bien dans l'esprit des chapiteaux autour de cette sculpture) LES SCULPTURES du PILIER NORD-OUEST (La chute à cause des actions sous l'emprise du démon)

Les sculptures du PILIER transept SUD-EST (la spiritualité piégée par l'animalité)

LES SCULPTURES du PILIER SUD-OUEST ( vers le modèle de la sainteté et la vie éternelle) Vue de la première partie

La synthèse: le modèle : le saint du lieu que l'on sollicite lors des pèlerinages _____________________________________________________ L'édifice a été inscrit aux MH le 5 décembre 1984. L'abbaye est aujourd'hui domaine privé: c'est une une maison familiale rurale (école et internat du Ministère de l'Agriculture) Sources et Bibliographie: Document sur place entre autres: extraits de "La nuit des temps" N° 14 Noël 1961 Revue "ZODIAQUE" Abbé Feuillet & Barbaud, notice sur l'abbaye de St-Gilles de Puypéroux, Paris 1892 J. Georges et Alexis Guérin-Boutaud, les églises romanes de l'ancien diocèse d' Angoulême, Paris 1928 J. Georges Les églises de France , Paris 1933 Abbé Michon: "Statistique monumentale de la Charente" Rev avril 2019/janv. 2024 |

VERS L'ALBUM "JQ" sur l'abbaye de PUYPEROUX

VERS L'ALBUM "JQ" sur l'abbaye de PUYPEROUX