|

L'église

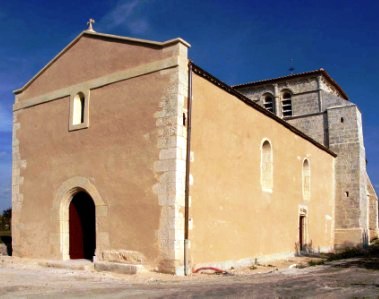

romane d'AGUDELLE

Commune du Canton de JONZAC (à 8 kms au Sud de Jonzac) AGUDELLE L'église d'Agudelle est curieuse par un ensemble de dispositions et de détails remarquables ou singuliers qui la rendent intéressante et en feraient un édifice hors-série si sa particularité essentielle, sa fenêtre occidentale n'avait pas sa reproduction, presque son double, à Alias-Bocage, localité toute voisine. Cependant l'église d'Alias est beaucoup moins soignée et moins riche en originalité, bien qu'elle n'en soit pas elle-même dépourvue. La façade de l'église Saint-Eutrope d'Agudelle mériterait son inscription aux Monuments Historiques. Resserrée entre deux énormes contreforts d'angle (nombreuses traces de mousqueterie sur celui de droite) et peu élevée, elle ne présente qu'un portail et une fenêtre ; mais l'un et l'autre sont très dignes d'attention. Le portail bas et large compte trois voussures sous un gros cordon garni d'une double décoration : une rangée de pointes de diamant et une de demi-cercles. Deux des voussures sont nues, mais la troisième, la plus grande, a chacun de ses claveaux taillés en prisme établissant ainsi une archivolte sculptée unique en Saintonge, ou, sauf vers le Sud, les prismes, surtout les grands, sont rares. Les colonnes rondes des pieds-droits très mutilés ont des chapiteaux annelés. Au-dessus du cintre sur une fine corniche décorée de chevrons s'appuie une haute fenêtre dont les trois voussures en sensible retrait les unes sur les autres, sont ornées l'une de prismes, comme le portail, l'autre d'X qui se prolongent en bandeau jusqu'aux contreforts, et la troisième, la plus grande, de huit lobes joliment dessinés. Un cordon de pointes de diamant accompagne l'ensemble et les pieds droits sont garnis de colonnettes-tores.  Les murs de la nef présentent une singularité. Ils sont talutés vers leur sommet comme des contreforts. Prolongés ensuite d'un mètre environ, ils portent une corniche à modillons nus. Les fenêtres petites et cintrées au Nord sont diverses  et plus développées au Sud. L'une est ogivale à un meneau. Auprès existe encore une petite porte seigneuriale avec linteau en accolade. Le clocher reconstruit, carré et à toiture pyramidale, n'a que des ouvertures sans style. Le chevet plat, du XVIe siècle, a conservé une fenêtre romane ruinée. Son mur oriental sous pignon étayé de deux gros contreforts est percé d'une verrière à trois meneaux.   L'intérieur, rectangulaire et très long, compte cinq travées dont trois pour la nef, toutes sous voûtes d'ogives (matériaux légers) ; les deux dernières de construction plus récente. Elles sont séparées par des groupes de trois colonnes basses surmontées de chapiteaux à crochets.   Un de ceux-ci, premier groupe de droite, est curieusement orné de deux personnages accroupis qui s'agrippent aux volutes. Au-dessus de la porte d'entrée la fenêtre de l'extérieur de la façade a été exactement reproduite, sans omission d'aucun détails, mais avec moins de soins. Les fenêtres latérales très ébrasées sont, vers le bas, aménagées en banquette (appuis de tir) et sur les cintres se déroule une rangée de petits prismes garnissant un onglet. Cette décoration de prismes, qui se retrouve encore sur des modillons extérieurs, est très en honneur dans cette église.   Les deuxième et troisième travées sont percées d'enfeus de chaque côté. A gauche une chaire de pierre a son petit escalier d'accès entièrement logé dans le mur. La quatrième travée, le chœur, reconstruite dans ses parties hautes est aussi percée de niches en forme d'enfeu. La cinquième, l'abside, surhaussée de quatre marches, reconstruite aussi, abrite un autel moderne. Elle est séparée du chœur par de forts balustres de pierre. Une barrière semblable entoure les fonts baptismaux, dont la cuve ronde est recouverte d'écailles, comme le bénitier. A l'extrémité de la nef se remarquent à gauche une grande statue de saint assis et à droite, en face, une statue de sainte plus petite debout. L'une et l'autre en bois colorié, dateraient des XVe et XVIe siècles et sont inscrites au Mobilier Historique. La statue assise, mitre en tête, est celle de saint Eutrope (l'église d'Agudelle est dédiée à saint Eutrope) ; la seconde, souvent indiquée comme représentant sainte Catherine, est celle de sainte Rose-de-Lima. Sainte Rose-de-Lima avait la réputation de guérir les enfants (*). Elle en tient un étendu sur ses bras. On lui en amenait de fort loin le 30 Avril, jour de la Saint-Eutrope, fête toujours très suivie en Saintonge. Le pèlerinage donnait lieu à de naïves et très particulières manifestations. Toute la population y accourait. Les femmes s'étaient munies de petits bouts de cierge que chacune de proche en proche allumait au cierge de la voisine, la première ayant reçu la flamme de l'autel. Accroupis près de leur flambeau, orants et orantes, demandaient des guérisons et la santé de leur famille, la conservation de leur bétail ou de leurs récoltes ; puis à la fin de la messe ils se faisaient « réciter un évangile sur la tête ». Mais la dualité des statues auxquelles il fallait s'adresser eut bientôt dans l'esprit de quelques vieilles femmes de bizarres conséquences, Saint Eutrope, plus connu et qui demeurait au centre des prières, était parfois invoqué sous le nom de Méhaingre (le supplicié) mot qui devint peu à peu le Maigre. On eut alors saint Eutrope le Maigre et par opposition saint Eutrope le Gras. Le Gras était peut-être celui de la grande statue, le Maigre celui de la petite, ou indifféremment, car du moment qu'on invoquait un saint Eutrope « maigre » il pouvait aussi bien en exister un « gras » auquel il était possible de s'adresser, même s'il n'avait pas son effigie dans l'église. Ces coutumes, qui prêtent évidemment à sourire, durèrent des siècles. Il faut donc bien croire que les demandeurs obtenaient quelquefois satisfaction... D'ailleurs pourquoi n'en auraient-ils pas eue au moins autant et aussi souvent que nos modernes adeptes des fluides spéciaux et du pendule ? La cloche d'Agudelle, datée de 1556, est inscrite au Mobilier Historique. Elle porte une inscription se terminant par « Saint Jacques, priez pour nous ». L'église est encore entourée de son cimetière. Dans un champ voisin, « dit de l'abbaye », des pierres sculptées ont été trouvées. Il s'élevait là jadis une communauté religieuse que l'on croit cistérienne. (1) Le nom de Rose-de-Lima, sainte fameuse du Pérou, est lié à l'une des plus Jolies légendes parmi les innombrables relatives à la rose. Le Pape refusait la canonisation sous prétexte qu'il ne pouvait croire à la sainteté d'une indienne. Aussitôt une pluie de roses couvrit le Vatican... La rose était au Moyen Age l'emblème de la pureté, le symbole de l'éternelle fraîcheur, de la jeunesse, d'où l'association, dans l'esprit des fidèles, de la rose et de l'enfance, sous les traits ici, de la sainte. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les

églises de SAINTONGE édition: R.DELAVAUD (Saintes) avec leur aimable permission._______________________________ Plus de photos sur le site:http://ch.lerolle.free.fr/eglises17/agudelle_eglise_saint-eutrope.php __________________________ AD Janv 2023

|