|

La trilogie animalité combat spirituel ou conversion félicité ou beauté spirituelle des sculptures romanes de Saint

Christol d'Albion (84)

VOIR à la fin "faisons

parler les sculptures..." Texte de Guy Barruol (Provence Romane II, collection "la nuit des temps" N°46)

Situé dans le diocèse d'Apt, mais à la limite des évêchés de Sisteron et; de Carpentras, qui se partageaient le plateau d'Albion, le village de Saint-Christol doit sa création et son développement aux bénédictins de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon et à la Maison d'Agoult. Dès 1118 en effet, le pape Gélase II confirmait à l'abbaye rhodanienne « l'église de Saint-Christophe avec son village et son terroir ». Mais en 1160, l'évêque d'Apt Guillaume, recensant les prieurés que cette abbaye possédait dans son diocèse, précise, en ce qui concerne Saint-Christol, que sa donation avait été le fait de son prédécesseur Laugier. Détail très important, quand on sait que Laugier - l'un des plus grands évêques d'Apt, dont il occupe le siège de 1103 à 1130 environ - était un membre éminent de la famille d'Agoult, qui détenait, en plus d'une partie de la vallée d'Apt, la quasi-totalité du plateau d'Albion, du mont Amaron, des vallées de Sault et de Banon. Laugier d'Agoult a donc donné à l'abbaye Saint-André - entre 1103 et 1118 -un terroir qui lui venait de sa famille et sur lequel existaient déjà une église et une petite agglomération non fortifiée (villa), dont la création ne devait pas être très ancienne, si l'on en juge par le toponyme hagiographique qui, dans le Sud-Est de la France, n'est généralement pas antérieur au XIe siècle; par ailleurs, il semble que ce village n'existait pas encore en 1082, lorsque Ripert de Mévouillon donne à l'abbaye de Cluny tous les biens qu'il possédait sur le plateau d'Albion : s'il eût existé, il eût compté parmi les confronts de ce vaste domaine, connu plus tard sous le nom du Revest-du-Bion. Les limites du terroir de SAINT-CHRISTOL appartenant

à Saint-André sont connues par une sentence arbitrale

de 1270 : il comportait le village proprement dit,

qualifié alors de castrum, et les terres fertiles

qui l'entouraient, à l'exception des vastes espaces

incultes ou boisés du mont Amaron et du plateau, dont

les d'Agoult avaient gardé la propriété et qui seront,

au XIIIe siècle en particulier, progressivement

défrichés et mis en culture par des colons et,

pour une part, cédés à l'abbaye de Sénanque. Plus

important que le prieuré voisin de Saint-Trinit,

auquel n'était rattaché qu'un modeste terroir rural,

Saint-Christol n'en resta pas moins, pendant tout le

Moyen Age et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, une

modeste succursale de l'abbaye de Villeneuve-les-Avignon,

une maison où vivaient seulement un ou deux religieux

attachés au service de l'église locale. L'église. Située dans la partie haute du village,

la priorale, sous le vocable de Notre-Dame et de

saint Christophe, présente aujourd'hui deux parties

nettement distinctes, l'une romane, l'autre gothique (classée

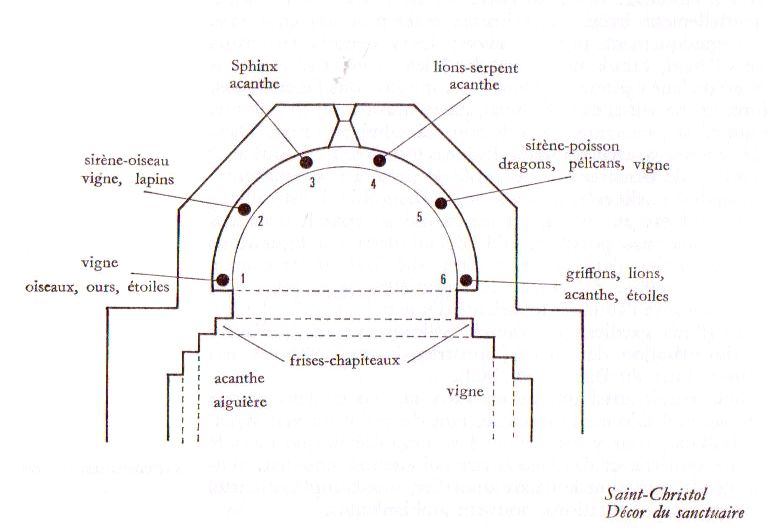

M.H. 14.6.1909). Ces arcs-doubleaux, qui ne sont pas ceux que nous voyons aujourd'hui, ils maintenaient alors une charpente dont la légèreté ne risquait pas de faire effondrer toute l'église. Quant aux fenêtres, s'il est vraisemblable que celles du Nord aient été percées dans un mur anciennement aveugle (elles ont été supprimées lors de la construction du bas-côté Nord), il ne devait s'agir que de l'agrandissement des ouvertures existantes dans la façade méridionale, baies indispensables à l'éclairage de l'édifice : ce sont ces fenêtres, réalisées en 1644, que l'on voit aujourd'hui du côté Sud. La construction du clocher dans l'angle Sud-Est de l'église et l'agrandissement de la baie ouverte dans la troisième travée ont alors rendu nécessaire l'obturation d'un portail en plein cintre, dont on voit encore les traces à l'intérieur (piédroit oriental de la porte du clocher) et à l'extérieur : il ouvrirait dans un jardin quadrangulaire, au centre duquel se trouve une citerne qui pourrait correspondre au centre d'un petit cloître depuis longtemps disparu. Un peu plus tard, en 1688, lorsqu'on construisit le bas-côté Nord, la couverture de la nef principale fut refaite en maçonnerie : elle est alors constituée par trois voûtes d'arêtes juxtaposées, séparées par des arcs-doubleaux et soulignées par des nervures saillantes retombant sur des culs-de-lampes dont quelques-uns sont décorés. Cette nouvelle couverture se trouvait toutefois à un niveau sensiblement plus bas que celui du berceau d'origine, dont les arrachements sont encore visibles sur les faces internes des murs pignons, observables dans les combles de l'édifice. On peut aussi le déduire de la position très élevée des restes encore discernables de la grande baie qui s'ouvrait primitivement dans la façade occidentale et qui a dû être obturée au profit d'une fenêtre plus étroite et plus basse ouverte en 1688. Au cours de la même campagne de réfection, on établit une porte dans l'axe de la façade occidentale de la nouvelle construction, une entrée précédée d'un porche, ce qui explique la dimension plus restreinte de la première travée; cette ouverture fut d'ailleurs supprimé moins d'un siècle plus tard, peut-être pour des raisons de sécurité, la façade Ouest du monument donnant sur la campagne et la montagne proche de l'Amaron. La nef romane ouvrait sur une abside semi-circulaire, décorée d'une arcature aveugle reposant sur un haut mur bahut et supportant une voûte en demi-coupole soigneusement appareillée, l'ensemble constituant le support d'un somptueux décor sculpté, analysé plus bas ; le sanctuaire est éclairé par une baie axiale en plein cintre ébrasée vers l'intérieur. Le bas-côté Nord, dont la construction fut rendue nécessaire par l'accroissement de la population locale, fut réalisé entre 1688 et 1690 Une inscription garde le souvenir de cette campagne de travaux : I . A . 1688 Le prix-fait de cet agrandissement,

passé en l'étude du notaire Denis Barbier de Sault, le

8 mai 1688, confirme le bien-fondé de cette inscription.

Il nous fait connaître le détail du travail commandé.

Le maître d'&oeliguvre était « Jean Aubert, maçon

du lieu de Villemus »; il devait réparer l'église et l'agrandir

vers le Nord par l'adjonction de trois travées : ce sont

celles que nous voyons aujourd'hui. Pour réunir les deux

édifices, on éventra le mur Nord de l'église romane

sous les arcs de décharge. La nouvelle construction

était d'un style gothique attardé, à voûtes d'ogives

retombant sur des culots en haut relief (dont deux têtes

humaines). Élévation extérieure de l'église Dans son état actuel, l'élévation

extérieure de l'église ne présente pas un très grand

intérêt architectural et n'autorise qu'un nombre

limité d'observations, du fait des nombreux remaniements

dont cet édifice a fait l'objet, y compris les plus

récents, qui ont eu pour effet d'uniformiser tout le

parement extérieur du monument, sans respecter ses

différents états. Conclusion et chronologie

II faut souligner enfin la qualité

plastique de ces sculptures, où 1'antique dont s'est

inspire le décorateur est assimile et transpose en

restant sobre. Aucune surcharge ne rompt 1'équilibre qui

caractérise 1'art roman de Haute-Provence.

|

Vers les photos surdimentionnées

Vers les photos surdimentionnées Vers le

glossaire

Vers le

glossaire