|

La collégiale de BURLATS

Photos d'Alain DELIQUET .

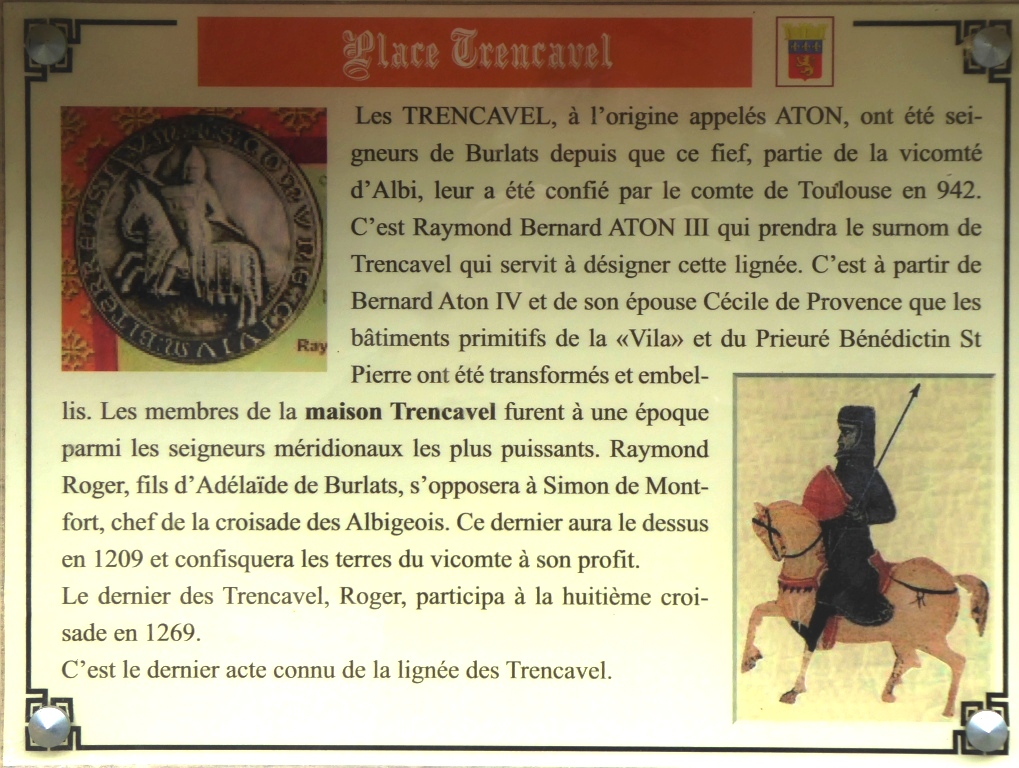

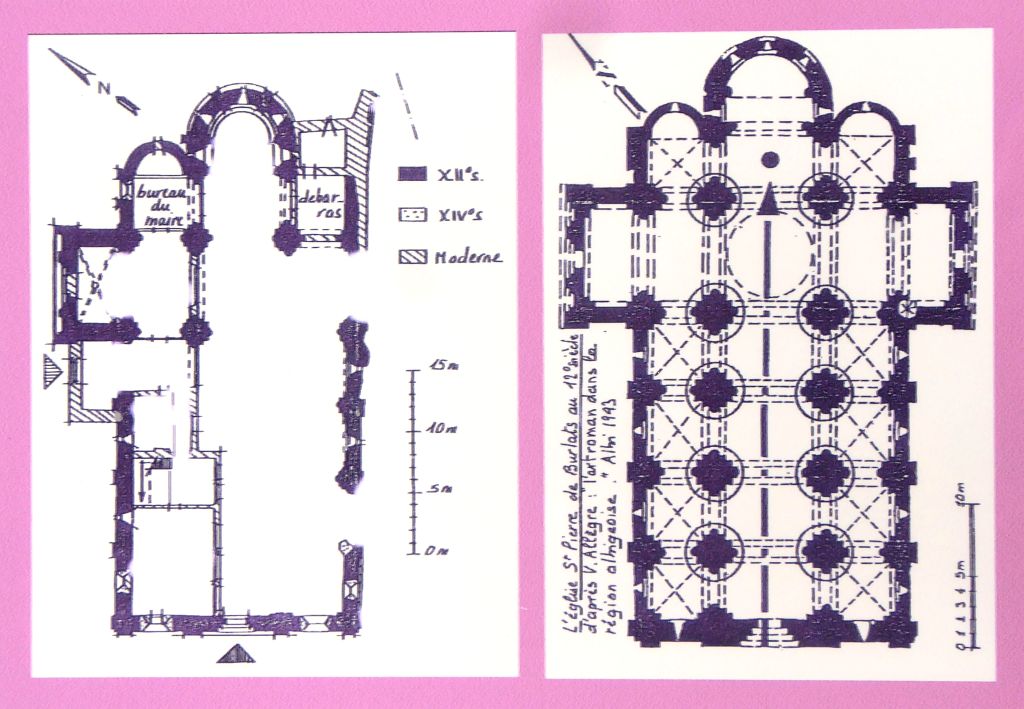

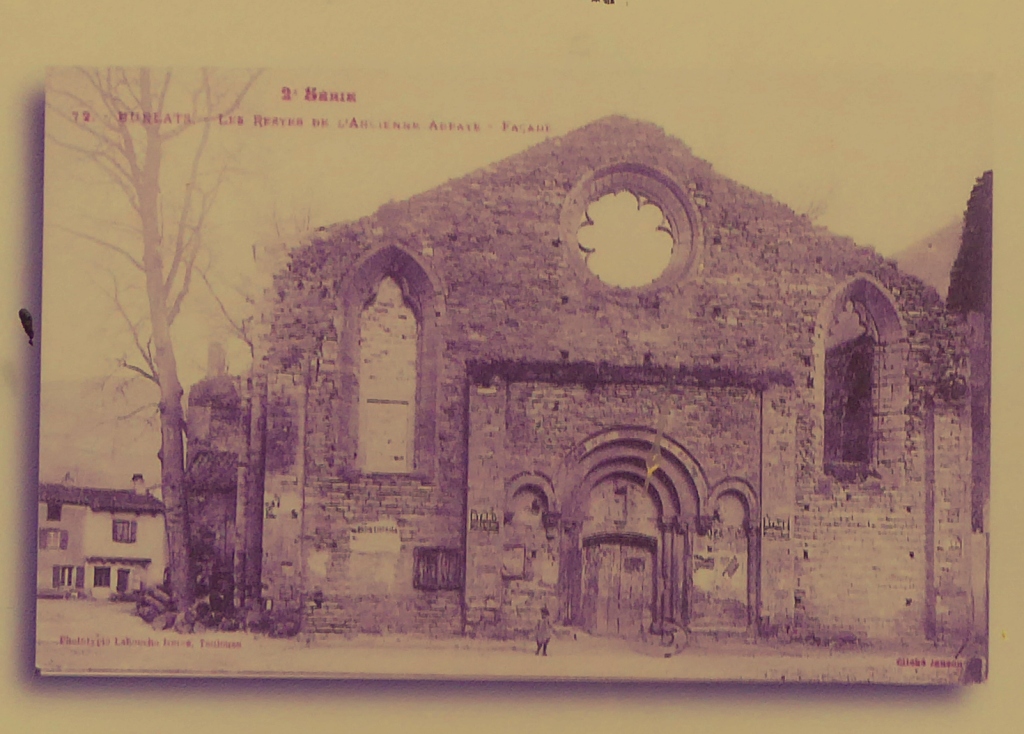

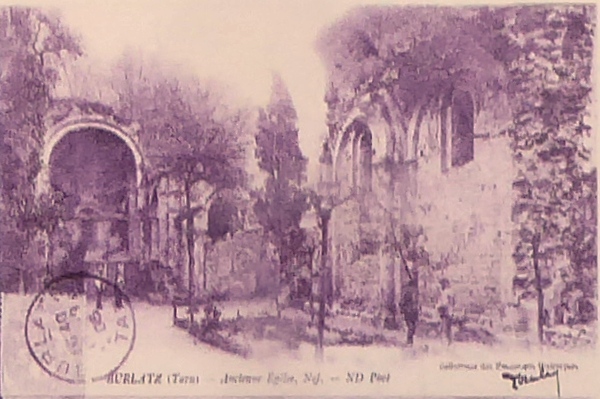

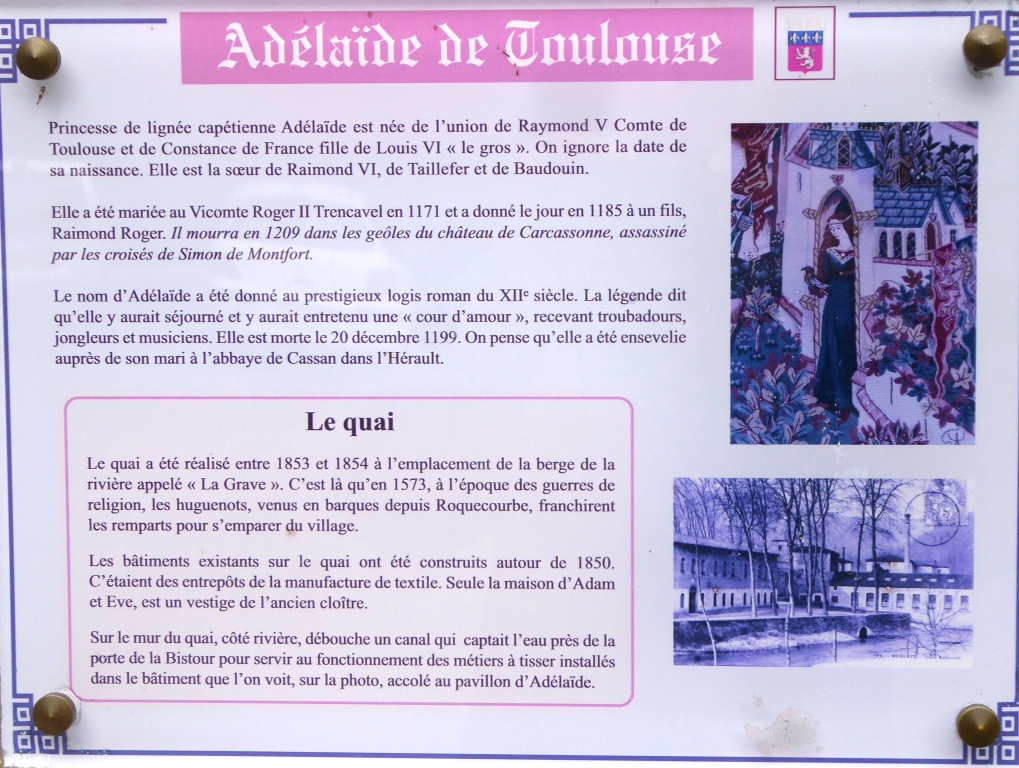

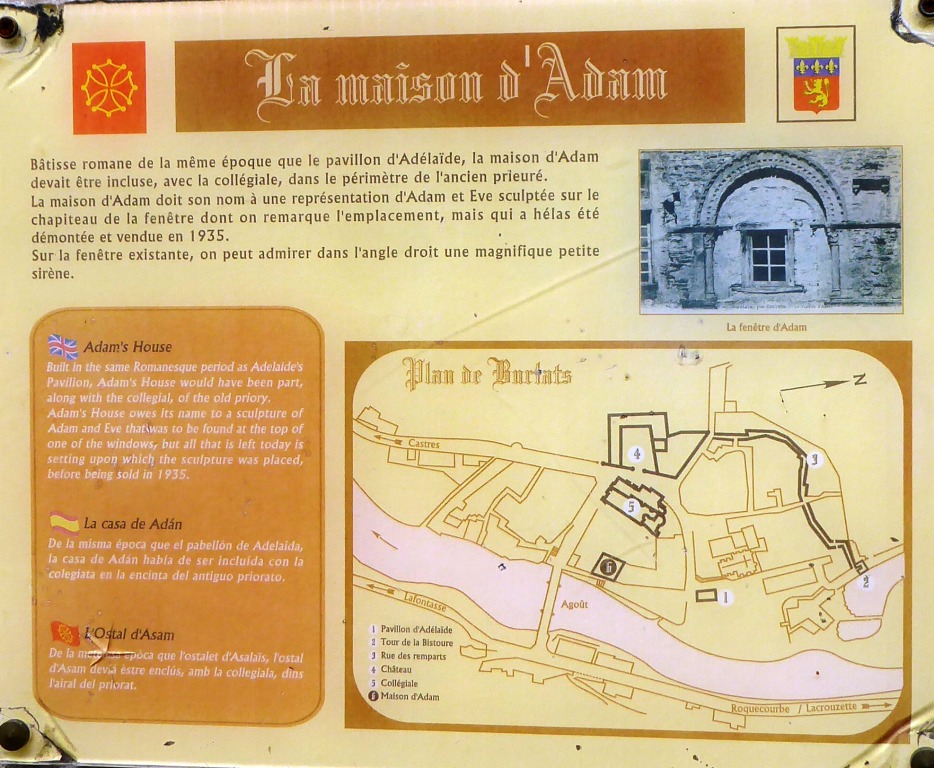

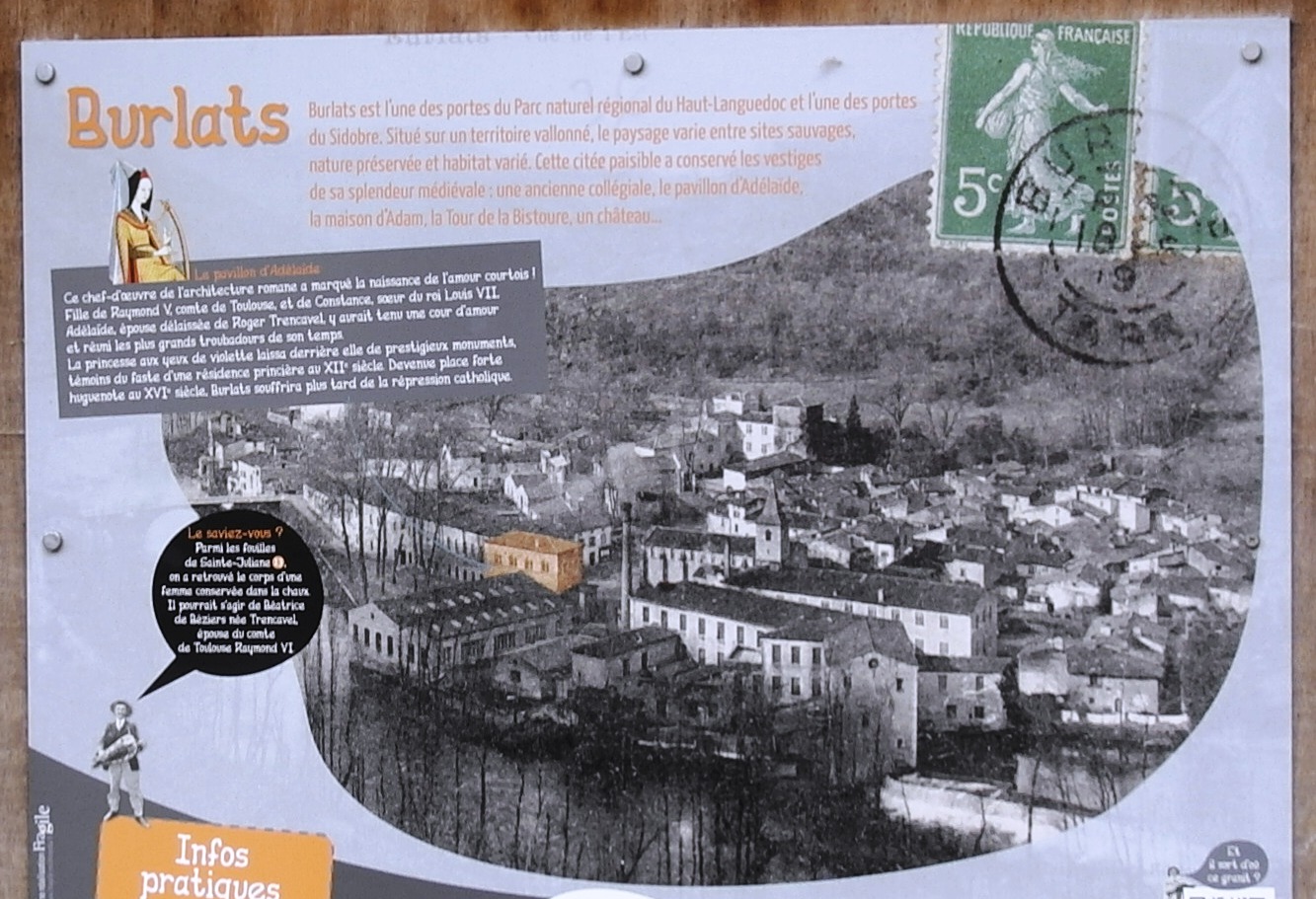

Information de la ville de Burlats Le souvenir de celui-ci s'attache plus particulièrement a certaines de leurs épouses, comme Cécile de Provence, femme de Bernard-Aton IV, qui reçut en propre Burlats et ses dépendances en 1118. En 1180 y résidait Adelaide de Toulouse, la fille du comte Raimond V. Elle avait épousé le vicomte Roger II Trencavel et elle fut chantée par le troubadour Arnaud de Marviel. On a fixe à Burlats la cour d'amour sur laquelle elle aurait régné. Non loin du château des Trencavel, 1'abbaye de Castres avait établi un prieuré dans une église dédiée à saint Pierre. II est mentionne pour la première fois au début du XIIe siècle dans une bulle du pape Calixte II. Cependant, en 1317, 1'abbatiale de Castres est transformé en cathédrale. Les moines en constituent le chapitre, tout en conservant la coule. Ceux de Burlats ne les imitent pas en cela et demandent leur sécularisation. Saint-Pierre est ainsi érige en collégiale le 22 février de 1'année suivante. Avec les guerres de Religion commence pour la collégiale une série d'épreuves qui la mèneront à sa perte. Par prudence, les chanoines se replièrent sur Castres et bien leur en prit, car ceux qui n'avaient pas fui furent mis à mort.  En 1584, le chapitre, avec 1'accord de 1'évêque et du Parlement, s'installa à Lautrec, son église de Burlats n'étant plus qu'un monceau de ruines. Des tentatives de remise en état sont faites au début du règne de Louis XIII et on emploie deux mille livres à la restauration d'une chapelle. Cependant de nouveaux malheurs ne tardent pas à s'abattre sur le monument après le soulèvement protestant du due de Rohan. Burlats est une nouvelle fois mis à sac en 1622. On mentionne un incendie qui aurait détruit en 1625 les voûtes et le clocher de l'église, le cloître et les bâtiments voisins. Lorsque 1'armée catholique reprend possession de la ville, la collégiale est inutilisable pour le culte et on doit célébrer la messe sur un autel dresse en bas de la maison de ville. La paix rétablie, 1'évêque enjoint aux chanoines de réintégrer leur collégiale. Ils s'y refusent en arguant du mauvais état des lieux. Le Conseil du roi, devant qui 1'affaire est évoquée, ordonne une enquête en 1642.  Elle confirme la gravite de la situation. « A 1'église on ne voit que de vieilles murailles crevassées, des chapelles ruinées dont il ne reste que les fondements. La chute du clocher a tout rempli de ruines ». On exécute des réparations au collatéral Nord pour permettre le retour des chanoines, mais leur séjour ne fut que de courte durée. En 1659, ils se transportèrent à nouveau a Lautrec ou ils demeurèrent jusqu'à la suppression du chapitre en 1790. On n'en continua pas moins à célébrer 1'office dans 1'église de Burlats qui ne fut complètement abandonnée qu'en 1844. Elle devait être classée parmi les monuments historiques l'année suivante. Un projet de reconstruction avait été envisage par la commune en 1837. Appuyé par le députe-maire, Falguerolles, il reçut 1'approbation du conseil des Bâtiments civils, mais ne put aboutir, en raison de 1'insuffisance des crédits. En 1892, le conseil de fabrique revint à la charge, mais la commission des Monuments historiques rejeta définitivement le principe d'une reconstruction dans sa séance du 24 avril 1896. On se bornerait à consolider les mines. Diverses campagnes de restauration eurent lieu à partir de 1897. On se rendra compte de leur importance en comparant 1'état actuel de l'édifice au plan que nous publions, et qui leur est antérieur.  L'ÉGLISE De nos jours, les ruines se trouvent donc consolidées, mais elles ne sont guère mises en valeur. Une école et la mairie ont été établies à l'emplacement du collatéral septentrional, ainsi que dans le croisillon voisin. On doit traverser un hangar pour être en mesure d'étudier 1'élévation latérale Sud. Enfin les croix du cimetière portent tort au chevet. Ajoutons que les restaurations, trop nombreuses et menées dans un esprit différent selon les époques, ont enlève aux maçonneries beaucoup de leur caractère. La dignité de prieure explique la richesse du plan, qui se caractérisait par 1'existence d'un transept saillant, avec clocher à la croisée et trois vaisseaux de nef. Le chevet présentait également une division tripartie, 1'abside étant cantonnée de deux absidioles. Toutes les trois se greffaient sur le transept par 1'intermédiaire de choeurs également profonds, qui communiquaient entre eux par des arcades. Le chevet est la partie la mieux conservée de l'édifice, si l' excepte la destruction de l'absidiole méridionale. Comme il arrive fréquemment, 1'abside centrale seule avait reçu un décor mural.  II s'agit d'une série de trois bandes lombardes, constituées chacune par trois petits arcs traces entre les pilastres.  Ces arcs, appuyés sur des modillons grossièrement sculptes, se continuent le long d'une première partie droite, située immédiatement en avant de 1'abside.  D'autres modillons supportent la corniche. On peut, sans grand risque d'erreur, situer ce chevet au début du XIIe siècle.  Comme éléments de datation, on retiendra le petit appareil des murs et les caractères des bandes lombardes. Elles correspondent à la phase d'évolution du premier art roman méridional à laquelle appartient aussi le clocher de Castres. Autrement dit, aussitôt après avoir commence de reconstruire leur abbatiale, les moines de saint Benoît auraient décide de bâtir leur prieure. Les influences méditerranéennes, transmises par Saint-Victor de Marseille, imprimèrent leur marque sur les deux chantiers. Cependant à Burlats, elles n'apparaissent qu'au chevet. Leur disparition rapide correspond sans doute a l'éclipse que connut l'influence des victorins dans 1'AIbigeois dès le XIIe siècle.  A 1'intérieur, 1'abside était également ornée de grandes arcades murales encadrant les trois fenêtres à simple ébrasement qu'on a d'ailleurs agrandies d'une manière abusive.  Ces arcades reposaient sur des colonnes qui ont disparu. Leur rôle dépassait celui d'un simple décor; en épaississant te mur, elles facilitaient la construction du cul-de-four. Une autre arcade renforce de même la partie droite en avant de 1'abside, un élément voûte d'un demi-berceau. Un bandeau de billettes souligne le trace de la corniche à la naissance des voûtes. Par ailleurs, on a conservé les chapiteaux qui reçoivent les arcades à 1'entrée de 1'abside et de la partie droite précédant cette dernière. Sur leurs corbeilles simplement épannelées, les volutes d'angle et le dé central se détachent en relief d'une manière assez abrupte. Ces pièces, dont la sobriété confine à l'indigence, confirment la date du début du XIIe siècle proposée pour cette partie de l'édifice. Nous avons vu que trois choeurs se développent en avant de 1'abside et des absidioles. Comme ils ont une profondeur identique, mais que leur largeur est différente, celui du centre est rectangulaire, alors que ceux qui le cantonnent sont carrés. Les arcs, qui faisaient communiquer ces espaces entre eux, et qui assuraient la communication entre les choeurs latéraux et le transept, sont ornés de chapiteaux à grandes feuilles épannelées dont le volume est plus heureux que celui des corbeilles précédentes. On distingue aussi, du coté du Nord, un chapiteau à entrelacs  Feuilles d'eau, signes du bélier, feuilles lancéolées plus élaborées sous la volute.. et un autre dont les feuilles ont reçu un fin décor de surface. .  . Le choeur principal était couvert d'un berceau longitudinal dont subsiste le départ du côte du Nord, alors que les deux choeurs latéraux avaient reçu des voûtes d'arêtes. Nous en arrivons au transept, qui n'a été que partiellement conserve. Le bras Sud a disparu, ainsi que la croisée et le clocher qui la surmontait. II subsiste donc essentiellement le bras septentrional, qui était constitue de deux travées voûtées d'un berceau et formant saillie sur la nef. La grande arcade Nord de la croisée, qui lui donnait accès, demeure intacte, avec ses deux grands chapiteaux en partie dissimules par une cloison moderne.  Sirène romane (beauté spirituelle) qui accueille les chrétiens ou sirène gothique (celle qui attire pour leur perte les fidèles)? Celui de 1'Est est orné d'une sirène  Une âme se fait dévorée... et celui de 1'Ouest d'un animal dévorant une proie. II n'est pas interdit de chercher dans les deux cas une intention symbolique, les deux êtres représentés appartenant: au monde du mal et de la tentation. Les parties hautes du transept ont été reprises au XVIIe siècle. C'est de cette époque que datent notamment les deux fenêtres ouvertes au-dessus du portail septentrional. Dans la moitié Nord du transept on avait ouvert une chapelle gothique, aux nervures prismatiques et à pénétrations, retombant sur quatre culots décorés 1'un d'un animal ailé et les trois autres d'un ange portant un écusson. La nef comportait un vaisseau central et des bas-côtés relativement élevés. Tous les supports des piliers cruciformes avec colonnes engagées, reposant sur de volumineux tambours circulaires ont été détruits, sauf le pilier Nord de l'arc d'entrée de la nef. La colonne engagée est ici ornée de grandes feuilles d'angle, qui ne paraissent pas antérieures aux environs de 1120. Les collatéraux, éclaires par des fenêtres très étroites, étaient voûtes d'arêtes. Des vestiges de cette couverture subsistent dans les deux dernières travées du collatéral Sud. Au XIIIe siècle, semble-t-il, on avait entrepris d'épauler les murs du vaisseau central par de lourdes voûtes en quart de cercle, montées au-dessus des collatéraux. Elles avaient donne naissance à des sortes de tribunes éclairées par des meurtrières percées dans ces voûtes. Une transformation encore plus tardive affecta la première travée. On la reconstruisit au XIVe siècle, avec des voûtes gothiques ou une couverture en charpente, et on modifia les baies. De cette époque datent les grandes lancettes et la rose de la façade. LES PORTAILS Il! n'y a pas moins de deux portails romans : 1'un ouvrant en façade  et  1'autre à 1'extrémité du croisillon Nord. Tous les deux adoptent une composition rare dans le midi, mais fréquente dans les pays de 1'Ouest, et qui consiste à cantonner l'entrée de deux fausses portes. Ils sont en légère saillie sur la muraille.  Portail côté gauche: Extrême gauche _ Tailloir à deux rangs: losanges et entrelacs de losanges à crochets? 1_ tailloir à deux rangs avec un entrelacs en dents de scies ou losanges (rare) des feuilles emprisonnées tantôt orientées vers le ciel, tantôt vers le sol (le thème d'un choix à faire) dans la corbeille des volatiles sous des pseudo fleurs de lys nouées. 2_ tailloir avec feuillages orientés vers la droite (progrès), personnage se nourrissant de rinceaux qui se terminent en choix: feuille trilobée ou probablement pseudo fleur de lys. 3_ tailloirs avec des petites pseudo fleur de lys et des feuilles très stylisées, corbeille montrant la feuille creuse, nouée et emprisonnée dans des feuillages naissant sur l'astragale (l'Église). Le portail occidental a ses arcs nus très sobrement ourlés par des bordures faites de damiers, d'une torsade et de rinceaux. Les colonnes ont généralement disparu et certains chapiteaux ont été refaits a 1'époque moderne.  Le plus intéressant, le seul qui soit figuré, représente un personnage assis, dont les mains sont maintenues levées par deux compagnons . Le même motif, ou un motif apparemment semblable, apparaît à deux exemplaires sur la porte des Comtes, à Saint-Sernin de Toulouse. L'abbé Jean Cabanot a proposé de reconnaître le geste de Moïse tendant vers Dieu ses mains que soutiennent Aaron et Hur. Par le style, cette oeuvre doit être rapprochée de la sirène de 1'entrée du bras septentrional du transept. On peut la dater, comme 1'ensemble du portail, des environs de 1120.  Le portail septentrional est sans doute à peu près contemporain, mais il affiche un tout autre style. Son décor, plus riche, conserve la corniche sur modillons, qui a disparu à 1'occident. Surtout, 1'archivolte de L'arc central apparaît surchargée de motifs variés et  Étoiles dans l'archivolte, pommes de pin emprisonnées et des "X" notamment de pommes de pin, qui alternent avec des têtes, au creux d'une gorge. Les tympans des fausses baies latérales, de même que toute la façade, étaient couverts d'imbrications. Enfin le décor des tailloirs des chapiteaux se prolongeait au-dessous des tympans par un bandeau également sculpté. L'intérêt des chapiteaux devait être encore plus grand. Malheureusement, ceux-ci ne sont plus que deux et on déplore leur mauvais état de conservation.  Le chapiteau de Lazare et du mauvais riche On reconnaît cependant encore deux dragons sur 1'une des corbeilles et sur 1'autre le thème du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le premier est à table, accompagne de deux convives. Lazare, étendu à gauche, lève le bras en direction d'un ange aux ailes déployées, placé horizontalement. Deux chiens, représentés sous la table, léchaient ses plaies. Un serviteur, venant de la droite, s'affaire pour le service. Vient ensuite la mort du riche. II est couche sur un lit et un démon gesticulant s'empare de son âme. Deux personnages président à la scène. Ils sont malheureusement trop abîmes pour qu'on puisse se risquer à proposer une identification. Toutes les figures se détachent en assez fort relief dans des sortes de niches ménagées sur les grandes feuilles de la corbeille. On doit voir dans cette technique un héritage de la sculpture sous arcades qui avait fleuri dans certains milieux aux origines de la renaissance romane. A tort ou à raison, nous croyons discerner une lointaine parente entre cette oeuvre et certains chapiteaux du cloître de Moissac et du portail de Saint-Michel de Lescure et nous proposerions de placer 1'exécution du portail septentrional de Burlats dans la seconde décennie du XIIe siècle. Davantage encore que le portail occidental, il a fait 1'objet d'importantes restaurations à 1'époque moderne, en vue de dissimuler les plaies provoquées par les destructions des XVIe et XVIIe siècles. Celles-ci sont particulièrement gênantes quand elles affectent les délicats rinceaux et les entrelacs qui couvrent les tailloirs et les bandeaux. On a par contre sagement agi en renonçant à compléter le décor d'imbrications là ou il avait disparu. LES MAISONS ROMANES Le pavillon dit d'Adélaïde Le principal intérêt de Burlats réside dans 1'existence de deux maisons romanes, c'est-à-dire de deux témoignages de 1'architecture civile, dont on connaît 1'extrême rareté pour cette époque. La principale est connue sous le nom de pavillon d'Adelaide, bien que cette vicomtesse d'Albi n'ait sans doute |jamais eu 1'occasion de 1'habiter.  Le château de Burlats se trouvait en effet à un autre endroit, mais 1'imagination populaire se plaît ainsi à accrocher le souvenir d'êtres exceptionnels à des sites ou à des monuments non moins rares.  On conviendra en effet que, par l'importance de son décor sculpté, cette maison était bien digne d'abriter une cour d'amour médiévale. C'est une sorte de maison-bloc à deux niveaux. Du premier, on ne dira rien, puisque les percements sont généralement postérieurs à l'époque romane. La présence de meurtrières laisse cependant augurer que le souci de la défense n'était pas totalement absent. II ne subsiste rien de cette préoccupation à 1'étage, où cinq grandes fenêtres géminées éclairaient abondamment une salle unique, occupant toute la superficie de la demeure.  La fenêtre de gauche On n'insistera jamais assez sur le fait que les fenêtres d'une simple maison d'habitation peuvent offrir un répertoire très complet des motifs décoratifs de 1'architecture religieuse romane. Sur les tailloirs et les archivoltes se succèdent en effet billettes et rinceaux, palmettes et fleurons, pour ne pas parler des rubans plisses en zigzag et des entrelacs losanges.  La fenêtre centre gauche. Lorsque les archivoltes sont moulurées, leurs gorges accueillent des motifs zoomorphes ou des fruits en relief. Les chapiteaux, quant à eux, sont le domaine des feuillages et des animaux réels ou de préférence symboliques, comme les griffons au bec crochu et les sirènes aux longs cheveux ou encore les chimères ailées et couronnées. Mais on y trouve aussi 1'avare ou 1'usurier entre des serpents, portant au cou sa grosse bourse, des personnages encadrés d'animaux inquiétants et même des anges déroulant des phylactères.  La fenêtre centre droit. Autrement dit, la correspondance parfaite établie sur le plan du simple répertoire décoratif entre la sculpture employée par l'architecture civile et celle qui est habituellement destinée à l'architecture religieuse se poursuit encore dans 1'ornement figuré et historié.  La fenêtre de droite. On proposera de dater du milieu du XIIe siècle un décor dont 1'exubérance n'exclut pas la délicatesse. La maison d'Adam Une autre maison romane, située sut les bords de 1'Agout, était percée de quatre fenêtres semblables.  Malheureusement, trois d'entre elles ont été mutilées dès la fin du Moyen Age, lors de 1'établissement de baies à meneaux.  La quatrième, mieux conservée, était célèbre par un chapiteau représentant Adam et Ève, qui avait valu à la demeure le nom de « Maison d'Adam ». Il a été vendue en 1935. On ne le reverra plus, et comme souvenir de 1'époque romane, il ne reste qu'une archivolte à têtes-de-clou et de bandeaux à rinceaux et chevrons,  et un chapiteau à sirène. Ce motif, qui existe aussi dans la collégiale et dans le « pavillon d'Adélaïde », suffit à prouver que les mêmes ateliers travaillaient indifféremment pour la clientèle religieuse et pour les amateurs laïques. Ils offraient à 1'une et aux autres un répertoire de formes qui avaient perdu une bonne partie de leur signification à partir du moment ou la mode s'en était emparée. BIBLIOGRAPHIE SOMMA1RE

• Jean Latan, Kates sur Saint-Pierre dt Burials, dans Revue du Tarn, 1903-1904. • Victor Allègre, L'art roman dans la région albigeoise, Albi, 1943. ____________________ Fin du texte intégral de la revue "Zodiaque"

Si l'utilisation de ce descriptif posait un problème, je le remplacerai ______________________________

|

Faisons parler quelques chapiteaux:

Faisons parler quelques chapiteaux: