|

Rien à voir avec le tympan: c'est le cingle plongeur, sous le pont romain de CONQUES qui pêche sous l'eau, splendide! |

|

Regard sur le TYMPAN de la basilique de CONQUES en Rouergue.

Photos d'Alain DELIQUET sauf les photos encadrées dans le blanc qui sont tirées de l'ouvrage ci-dessus.

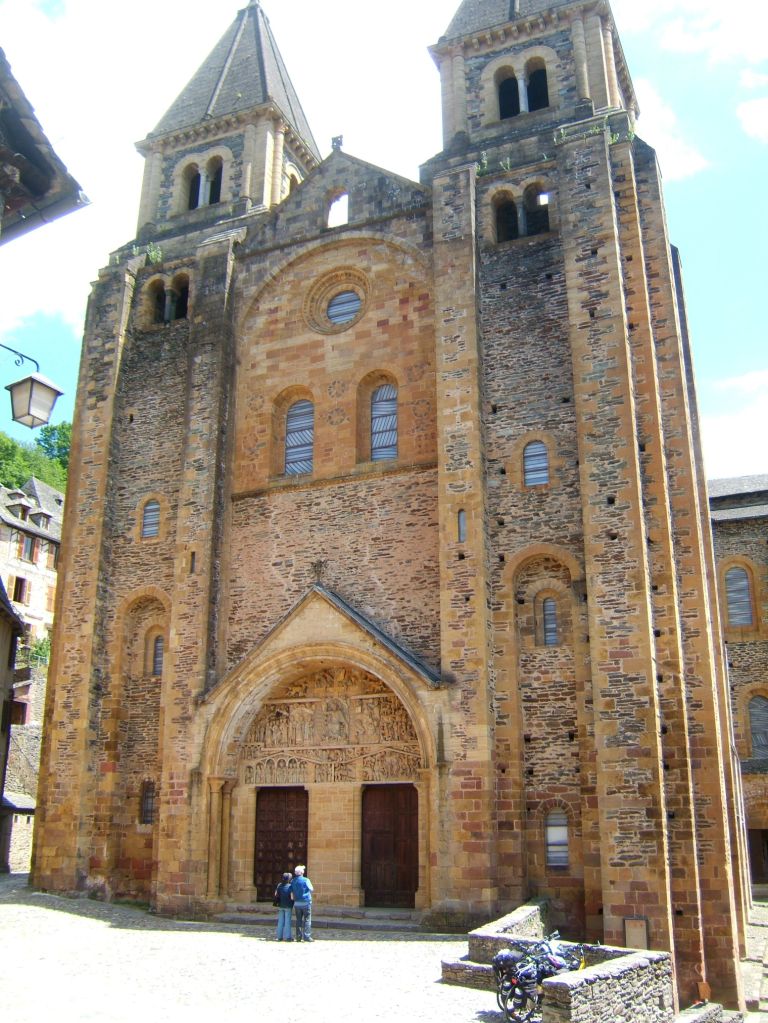

J'aime bien sortir des sentiers battus et plutôt que de reprendre une des multiple description, je vous propose une thèse qui a utilisé le laser pour dater les différentes zones de ce tympan, et ensuite j'expose un questionnement sur les croyances au ciel et à l'enfer au XIe, (le purgatoire est en gestation) sous l'éclairage de ces sculptures. 1_ Le relevé laser comme outil pour l’étude de la façade de Conques. J'y ai ajouté des photos. Laser scanning enable us to study the fassade in a renewed way. Introduction La fondation d’un premier ermitage à Conques remonte à l’époque carolingienne. La documentation situe les faits dans un contexte d’invasion sarrasine, sous Louis le Pieux, alors en route pour le siège de Barcelone 1. Vers 795, un certain Dadon, occupait l’ermitage. L’abbaye, construite entre 817-819, reçut le privilège d’immunité et la protection de Louis le Pieux, qui la dota également de terres et de onze églises. Suite à l’arrivée des reliques de sainte Foy en 866, l’abbaye connut un développement rapide, avec un afflux de donations et le développement d’un pèlerinage régional. Entre 924-984, l’abbé abbé Étienne Ier fit construire une nouvelle basilique qui disposait d’une nef centrale charpentée, avec des bas côtés et trois absides.  Dans le Livre des miracles de sainte Foy de Conques, le lieu apparaît tout d’abord comme un pèlerinage régional, avec des personnes affluant du Midi languedocien, de Catalogne et du Nord (Normandie, Alsace, Alémanie) 2. C’est probablement au XIIe siècle que Conques devint une étape vers Compostelle.  Entre 1031-1065, l’abbé Odolric construisit une nouvelle abbatiale plus grande, selon un plan en croix latine, muni d’une abside à déambulatoire et de chapelles rayonnantes, rattachant ainsi l’église de Conques aux grandes églises de pèlerinage comme Saint-Martin de Tours, Saint-Martial de Limoges, Saint-Sernin de Toulouse et Saint-Jacques-de-Compostelle. L’achèvement du chevet se situe vers 1065, tandis que la nef ne fut terminée qu’au début du XIIe siècle. La construction de la façade et du tympan se situent probablement entre 1097-1107, sous l’abbé Bégon III, qui fut un grand constructeur. Entre 1130-1140 toute la travée occidentale de la nef fut remaniée, ce qui permet de supposer qu’il existait peut-être une vaste avant-nef pour accueillir les pèlerins à l’entrée de l’église, et ce qui sous-entendrait que le portail se trouvait à l’intérieur. Un changement dans le parti de construction, visible dans les premières travées de la nef actuelle, a été analysé par divers spécialistes 3 (fig. 1). Étude documentaire L’église

de Conques a

subi divers événements

au cours de son histoire. Entre 1460 et 1490 ont lieu

d’importants travaux 4. En 1537 la communauté de

moines

bénédictins est dissoute et Conques devient un

chapitre

de chanoines. En 1568, l’abbaye est ravagée et

incendiée par les Calvinistes ; les tours de

façade et le

clocher sont rasés. des réparations sont

intervenues au

XVIe siècle, avec un repeint probable du portail

sculpté.

En 1628, la peste décime la population du village. Avec la

Révolution de 1789, les chanoines sont dispersés

et la

municipalité de Conques n’a plus les moyens

d’entretenir le bâtiment qui tombe à

l’abandon

et menace ruine en 1825 car le conseil de fabrique écrit au

Préfet : “si vous ne prenez pas de promptes

mesures, le

peuple et ses ministres du Culte risquent d’être

écrasés par la ruine très prochaine de

la tour

lanterne”.

Ce n’est qu’en 1835 qu’un devis de rénovation est établi par Étienne Boissonnade, architecte et conservateur des monuments historiques, avec un rapport parlant des couvertures très déficientes, du soubassement des façades nord et Est qui sont enterrés par un talus de trois quatre mètres, servant de cimetière, avec des murs rongés par l’eau et le gel. La plupart des fenêtres étaient alors bouchées et l’église était insalubre.  Fig 1 La façade Le voyage dans le

Rouergue de Mérimée (30 juin-1er

juillet 1837), accompagné de Stendhal et Boissonnade, marque

le

début d’une prise de conscience

générale.

Mérimée établit un rapport de dix-huit

pages,

complété par des plans, coupes et dessins de la

façade.

Un chantier de rénovation a lieu entre 1836 et 1849, sous la direction de l’architecte Boissonnade qui fait réaliser un drainage de la face nord, rétablir des charpentes et des couvertures, ainsi que la reprise en sous-oeuvre des parements extérieurs et la réouverture des fenêtres 5. L’édifice est ensuite classé en 1838 sur la liste des Monuments historiques. Mérimée décrit les traces de polychromie (1837-1838) en ces termes : “j’aurais dû remarquer plus tôt que toutes les figures sont peintes, et quoique les couleurs semblent assez modernes, elles sont appliquées sur une couche ancienne de même teinte, et visible encore en quelques points”. À cette époque, plusieurs couches de badigeon sont retirées à l’intérieur de l’église. des restes polychromes sont repérés sur les chapiteaux de la croisée de choeur, qui pourraient être mis en relation avec le portail. Ces restes sont encore bien visibles en 2014. En 1873

l’évêque de Rodez restaure le culte de

sainte Foy et introduit les Prémontrés.

Cela suscite un nouveau chantier de rénovation, sous la direction de l’architecte Jules Formigé qui reprend intégralement la façade (1879) 6, démonte le portail roman (1883), en stockant les blocs dans l’église, pour le faire remonter quelques années plus tard (1886) avec des agrafes de maintien sur les blocs cassés. Une aquarelle de Formigé (1874) montre la façade avant restauration. Selon le témoignage de Bouillet (1892) “l’intrados de l’archivolte était aussi peint” (un faux-appareil est visible sur la photo de Séraphin-Médéric Mieusement (1840-1905) 7. De nouveaux travaux ont lieu en 1907, sous l’architecte Laffilée (ravalement, jointoyage, injections au niveau de la tour du transept). C’est Marcel Aubert qui rédige une première étude monographique sur Conques en 1937. Paul Deschamps supervise une campagne de moulage en 1939, suivie d’un nettoyage par les Monuments historiques. Une voie d’accès est aménagée autour du chevet entre 1943 et 1952, en supprimant des servitudes de passage entre les jardins suspendus du cloître. Les mouvements du terrain, en forte pente, sur lequel est construite l’église provoquent des fissures et une déstabilisation, marquée par la chute d’un chapiteau à la croisée du transept (1979). Afin de mieux comprendre la dynamique du bâtiment, des relevés photogrammétriques 8 ont été réalisés, ainsi que la mise en place de témoins de verre sur les fissures les plus caractéristiques, ce qui permet d’observer ces mouvements. Une monographie a été publiée par Éliane Vergnolle 9 en 2009, accompagnée de plusieurs relevés permettant de mieux comprendre les étapes de construction. Les travaux de Lei Huang complètent ces données à l’aide de cartographies précises des matériaux de construction et de marques lapidaires 10.  (Fig2_Faire deux clics pour agrandir) ICONOGRAPHIE Comme

l’a dit Éliane Vergnolle, l’iconographie

du tympan

n’est pas inspirée par l’Apocalypse,

mais

plutôt de l’Évangile de Mathieu (chap.

XXV, 31-46).

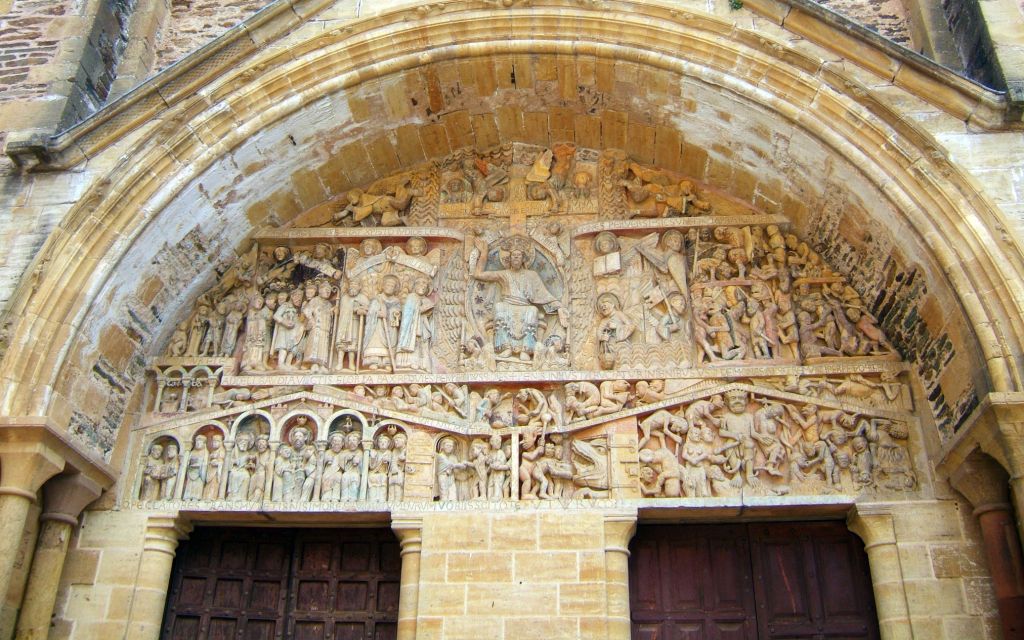

Au centre, le Christ en Majesté, surmonté d’une grande croix, est entouré d’anges. À sa droite se trouvent Marie, saint Pierre et l’abbé Dadon (le fondateur), suivis d’un cortège de personnages importants. Sous les pieds du Christ a lieu la Pesée des âmes. À droite du Christ, nous voyons les élus au Paradis, et à gauche, les damnés qui subissent diverses tortures en Enfer (fig. 2 et 8). Un

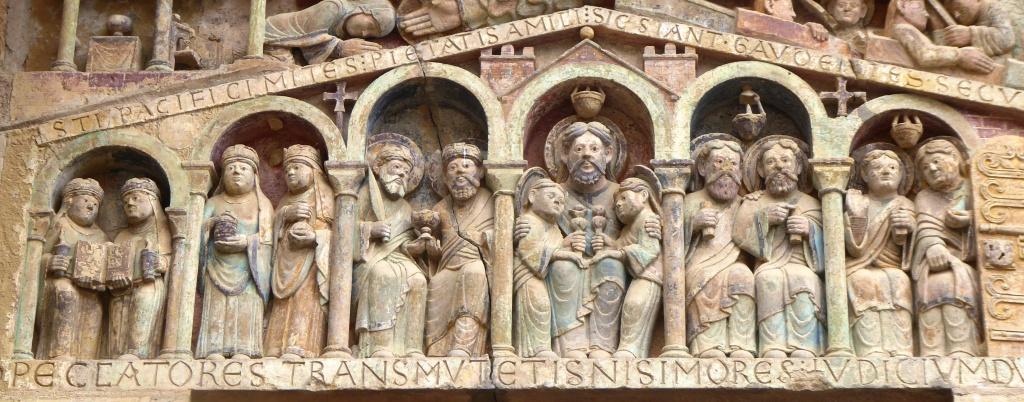

double linteau

en bâtière présente le Paradis et

l’Enfer.

Sur le linteau gauche, un ange,

debout devant la porte du Paradis, accueille les élus.  Fig4

Au

centre d’un édifice à

arcatures se trouve Abraham, entourés

d’élus.

Juste au-dessus de lui, sainte Foy est bénie par la main de dieu, à côté des menottes des prisonniers qu’elle a libérés  Toute

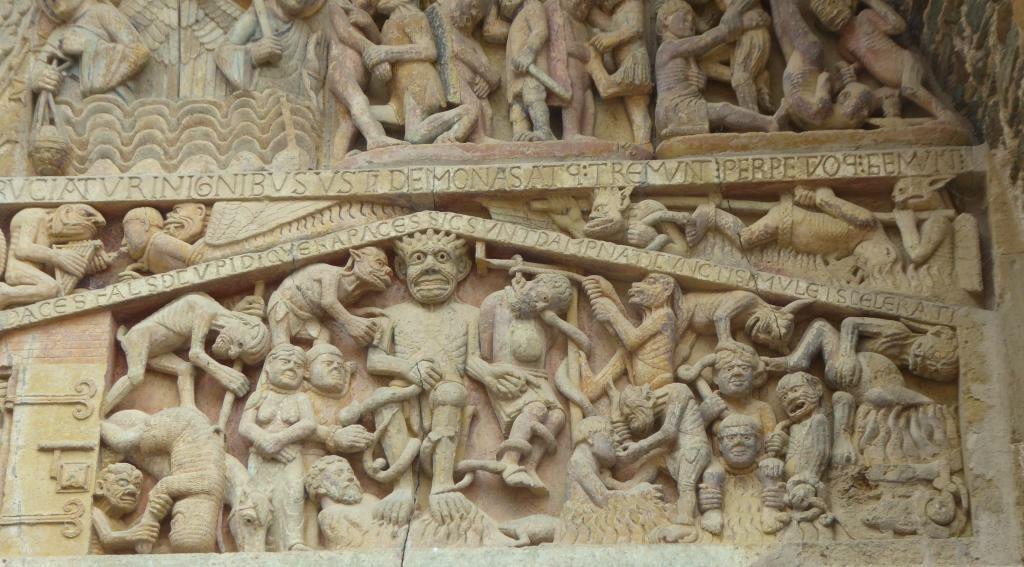

la partie droite du portail est

occupée par l’enfer où Satan

châtie les

péchés capitaux et de nombreux damnés.

Sur le linteau on reconnaît l’ORGUEIL,  représenté

par un chevalier désarçonné

d’un cheval,

l’AVARICE

montré par un personnage avec sa bourse

suspendue à son cou,

la MÉDISANCE par un homme dont la

langue est arrachée,

l’ADULTÈRE

représenté par une femme, poitrine

dénudée,

liée par le cou à son amant (fig. 8).

L’inscription gravée sur le linteau exhorte les fidèles : “Pécheurs, si vous ne réformez pas vos moeurs, sachez que vous subirez un jugement redoutable”. Ailleurs sur le portail, les inscriptions d’époque romane sont alternativement gravées et peintes, comme sur les phylactères des anges, de part et d’autre du Christ. À la base du linteau,nous observons également des vestiges peints d’inscription. TECHNIQUE de MISE en OEUVRE La pierre employée pour réaliser le tympan est une pierre calcaire provenant du plateau de Lunel (à quelques kilomètres de Conques), appelée localement le “Rousset”. Il s’agit d’un calcaire à grains fins, d’une dureté moyenne. Jean-Claude Bonne a montré que le tympan est constitué de vingt-quatre blocs 11. On note un constant aller-retour entre la sculpture et la stéréotomie (l’une jouant sur les caractéristiques de l’autre) : il y a coïncidence entre découpage stéréotomique et découpage iconographique. Aucun joint n’interrompt une scène ou un personnage hormis pour la scène de la pesée de âmes et dans un détail latéral des petites arcatures (jonction linteau et tympan, tout à gauche). Les blocs sont sculptés au sol puis montés sur l’échafaudage et mis en place. Fig6 La plupart des blocs

sont des carreaux posés en délit (le

sens du lit de sédimentation est à la verticale).

dans ce

sens, les pierres calcaires ont une résistance à

la

compression bien moins importante que les blocs dont les lits de

sédimentation sont horizontaux (il faut imaginer ces lits

comme

des piles de feuilles de papier). Trois dalles sont posées

sur

lit. Le poids total estimé est d’une vingtaine de

tonne

(fig. 6).

Le registre médian repose quant à lui sur des blocs monolithes formant un arc de décharge (sorte de linteau en bâtière) permettant le report des forces sur les piédroits et sur le trumeau (qui n’est pas d’origine). on note aussi comme un “encorbellement” des blocs centraux : plus on va vers le haut plus ils s’élargissent. Ainsi le bloc inférieur, plus étroit permet de faire reposer les blocs en bâtière sur le trumeau. Malgré cette construction plusieurs fissures sont apparues. diverses traces d’outils sont visibles, comme le trépan pour délimiter certaine formes, la pointe fine (fond), le ciseau droit, la gradine. on peut estimer que le sculpteur a pratiqué une ébauche des plans et une reprise des formes pour les adoucir. Les sculptures présentent un état de finition assez poussé. Seules quelques rares parties cachées sont juste épannelées. Quelques plans sont encore visibles et n’ont pas été adoucis. des incisions à la pointe sont visibles sur les faux parements des tours. Malgré le fait que la sculpture soit recouverte de polychromie, nous observons une finition sousjacente poussée, comme le piquetage de la barbe de saint Pierre par exemple. CONSTAT D’ÉTAT DU SUPPORT Le portail a subi diverses interventions antérieures. La majeure partie des anciennes interventions visibles aujourd’hui semblent correspondre au remontage du tympan en 1886 (trois ans après sa dépose). À l’origine les blocs n’étaient pas assemblés entre eux, et au XIXe siècle, ils ont été remontés avec des agrafes métalliques et des tenons. des compléments en grès jaune et en bois ont été réalisés dans la partie supérieure du tympan, ce qui semble être un souci de restauration destiné à être visible. Les joints et les comblements sont peut-être plus tardifs car ils sont en mortier de ciment. nous retrouvons aussi des restes de terres dans certaines zones en contre-dépouilles. Cette terre correspond à des restes de l’estampage à la terre de 1939 par Camille Garnier. En effet, un moulage complet du portail a été réalisé à cette époque et se trouve maintenant au Musée des monuments français à Paris. Diverses altérations structurelles sont à déplorer. nous avons relevé l’ensemble des fissures ainsi que les plans de cassures sur un schéma (fig. 9). La grande majorité (pour ne pas dire l’ensemble) des fissures semblent anciennes puisqu’elles sont bien visibles sur ce cliché de Mieusement datant d’avant la dépose du tympan en 1883. Ces fissures traversantes ont rendu nécessaire la pose d’agrafes lors du remontage des blocs. Lorsque cela était possible nous avons mesuré la largeur des fissures, afin de voir leur évolution dans le temps, ce que le scanner 3d nous permet aussi. Fig. 7. Conques, façade occidentale : schéma des anciennes interventions (© Gaillard). Quant à

l’origine des grandes fissures du linteau, nous

proposons, à titre d’hypothèse, un

tassement

différentiel du sol : le trumeau est probablement descendu

ce

qui augmente les forces agissant en flexion sur le linteau. La charge

devient alors trop importante et fait céder la pierre,

posée en délit. Cette descente des blocs

inférieurs a conduit à la rupture des blocs

supérieurs.

LUCIFER Fig8 Les

autres petites fissures se sont faites dans le

sens du lit de la pierre (fig. 8-9).

nous constatons une forte érosion des sculptures dans la zone proche de l’intrados. Il s’agit d’une érosion ancienne, indice d’un ancien défaut de toiture au-dessus du porche 12 et d’une infiltration d’eau pendant de nombreuses années. Cette érosion se traduit par des pertes importantes de l’épiderme de la pierre rendant parfois illisible la sculpture. L’infiltration ancienne explique aussi la présence de concrétions blanches sur l’intrados qui résultent de la circulation d’eau dans le système poreux ou dans les fissures, ce qui amène la dissolution, puis la re-précipitation/réactivation de la chaux par évaporation ou sursaturation (fig. 10). D’une

manière générale,

l’église n’est pas totalement assainie,

car nous

constatons des infiltrations sur le soubassement des deux tours (joints

creusés jusqu’aux trous de boulin de la

fenêtre

inférieure). Cette faiblesse remonte

jusqu’à

mi hauteur du trumeau et correspond au front de remontées

capillaires, avec érosion de la pierre, desquamation,

alvéolisation et feuilletage du grès. des

végétaux implantés entre les pierres

en partie

basse et les lichens ont colonisé les maçonneries

dans

les zones sensibles (lichens jaune et noir, lichens blancs

incrustés jusqu’au tailloir du chapiteau).

ÉTUDE de la POLYCHROMIE Dans le cadre

d’une

étude préalable demandée par Louis

Causse,

architecte des bâtiments de France, le restaurateur

Hervé

Langlois a réalisé quelques sondages à

partir

d’une nacelle placée devant le portail 13. Il

s’agissait de comprendre l’aspect noir de certaines

parties

des sculptures, afin de savoir si nous étions en

présence

d’une infestation microbiologique et s’il y avait

nécessité à traiter. En janvier 2012

le

laboratoire MSMAP (B. Duboscq) a analysé cinq

prélèvements de couleurs 14.

L’étude a

ensuite été complétée par

Mélanie

Convert (Université de Bordeaux3) 15 qui a

réalisé

une étude sur les polychromies de la façade, en

se basant

sur treize prélèvements de couleurs. Au total une

vingtaine d’échantillons permettent

d’ouvrir le

vaste champ de recherches des polychromies anciennes.

Les prélèvements analysés au MEB et/ou Raman à Bordeaux indiquent une préparation romane au blanc de plomb, recouverte de couleurs vives. La palette romane comprend : le blanc de plomb, l’oxyde de fer, les ocres, le minium, le cinabre (sulfure de mercure), le bleu azurite, le vert malachite (carbonate basique de cuivre) et les acétates de cuivre 16, le noir de charbon. La malachite peut être une altération d’azurite. Certaines zones du portail conservent une stratigraphie complète, depuis la couche romane, en passant par les repeints successifs, jusqu’à la dernière couche du XIXe siècle, comme par exemple sur le manteau du Christ 17 que l’on peut provisoirement interpréter ainsi : Couche romane :

a) Préparation au blanc de plomb, épaisse, de teinte blanche à bleutée ; lb) Couche picturale bleu foncé (azurite broyée dans le blanc de plomb). Repeint XVe ou XVIe siècle : c) Couche ocre jaune à base de plomb et de fer ; d) Couche gris-bleu, mélange de blanc de plomb et d’azurite, broyage plus fin Repeint postérieur : e) Couche picturale bleue d’azurite (repeint 2) ; f) Altération de surface grise à base de blanc de plomb. La datation des

repeints reste

difficile dans l’état actuel des recherches. Les

données historiques permettent de supposer une

première

campagne de rénovation dans les années 1460-1490,

au

moment où d’importants travaux eurent lieu

à la

croisée du choeur (remontage de la coupole, peintures de la

sacristie). Ces repeints peuvent également appartenir au

XVIe

siècle car en 1568 l’église fut

incendiée

par les Protestants. Après la reprise complète de

la

façade et le remontage du portail par Jules

Formigé en

1886, des retouches ont probablement été

nécessaires pour harmoniser l’ensemble. La

présence

de blanc de barytine (sulfate de baryum), pigment utilisé

dès le début du XIXe siècle, atteste

clairement de

telles retouches. Toujours est-il qu’une couche de badigeon

blanc, devenu grisâtre, recouvre encore partiellement les

couleurs anciennes. Cette couche a heureusement

protégé

les polychromies médiévales lors de la campagne

de

moulage de 1939.

Fig. 11. Conques,

façade occidentale : vue du Christ entouré

d’angesLe prestige de la façade romane est également perceptible par les dorures qui rehaussaient les sculptures de la partie centrale comme l’encolure et le galon du manteau du Christ 18, les étoiles de la mandorle, l’encolure de l’ange à l’encensoir. Les dorures sont en feuille d’or pur lorsqu’elles sont en relation avec le Christ et mélangées au cuivre pour les anges et autres éléments, ce qui devait également être le cas au grand portail de l’abbaye de Cluny qui date sensiblement de la même période (vers 1115-1120) 19. À Conques la dorure romane est posée sur une préparation blanche, puis orangée, posée à la mixtion (à l’huile probablement) 20, qui s’est altérée en noir ; le mordant de la dorure a migré et viré au noir dans le badigeon blanc plus récent. Les dorures ne sont pas visibles à l’oeil nu, excepté un détail sur le galon du manteau du Christ, perceptible de près. d’après la stratigraphie analysée, les dorures ont été reprises au XVe-XVIe siècle 21. Les altérations noires des dorures à la mixtion affectent des zones limitées visiteur a donc une perception visuelle de l’ensemble difficile à comprendre (fig. 11). Sur le linteau

gauche, le

personnage d’Abraham conserve également toute la

stratigraphie, depuis la couche romane jusqu’au repeint

récent, par exemple sur son genou et devant sa poitrine. Il

semblerait que nous puissions l’interpréter de la

manière suivante :

a) Pierre b) Préparation blanche c) Couche bleu vif (XIIe siècle) d) Préparation jaune (XVe ou XVIe siècle) e) Rouge vif, type vermillon (repeint XVe ou XVIe siècle) f) Couche gris-noir craquelée (XIXe siècle ?). nous observons aussi des incrustations métalliques dans les yeux de certains personnages, notamment au centre du linteau gauche, où les yeux d’Abraham sont remplis de petite boules grises, probablement du plomb (fig. 5). Parfois l’incrustation est altérée, comme dans le regard du moine tenant la croisse, au niveau médian 22. nous observons le même type de pratiques en Bourgogne romane durant la première moitié du XIIe siècle, dans la grande abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Cluny (Cluny III, grand transept sud, chapiteaux des parties hautes) 23. Ces incrustations sont en verre bleuté à la cathédrale d’Autun 24, à la prieurale de la Charité-sur-Loire et à la Madeleine de Vézelay 25. Les analyses de Mélanie Convert indiquent que la dernière couche de repeints comporte du jaune de plomb-étain ou stannate de plomb, attesté dès 1300 en France (portail roman de Cluny) et en Europe, puis très fréquent entre le XVe-XVIIe siècle. Ce matériau est également utilisé autour de 1750, puis redécouvert vers 1940 par Jacobi qui reconnaît deux types de jaune de plomb-étain. La dernière couche de repeint contient du blanc de barytine (sulfate de baryum), utilisé dès le début du XIXe siècle. La variété naturelle est extraite de gisements en Aveyron, en Lozère et dans l’Hérault. Les reprises sont bien visibles sur les inscriptions cassées, qui ont été repeintes, peut-être dans les années 1460-1490, au moment où d’importants travaux eurent lieu à la croisée du choeur (remontage de la coupole, peintures de la sacristie). Ces repeints peuvent également appartenir au XVIe siècle car en 1568 l’église fut incendiée par les Protestants, le feu étant alimenté par les boiseries du choeur. Quelques sondages réalisés en octobre 2014 semblent indiquer que la couche romane n’est préservée que très partiellement (fig. 13). Cette couche devait probablement être lacunaire à la fin du Moyen Âge, nécessitant des repeints. Au XVe ou au XVIe siècle, des réfections ont eu lieu, couche qui est visible un peu partout, de diverses manières. Généralement c’est la préparation jaune qui transparaît, ainsi que des restes de couleurs pâlis. nous avons effectué quelques micro-sondages sous les badigeons récents qui indiquent la présence de couleurs anciennes très vives (anges à droite en haut de la mandorle) appartenant à la couche médiévale tardive (XVe-XVIe siècle). d’autres sondages seraient nécessaires pour connaître l’étendue de cette couche. La succession chronologique des repeints est également visible sur certaines inscriptions, notamment sur des cassures, comme le phylactère d’un ange situé en haut à gauche ou sur le nez d’un homme dans l’Enfer 27. Certaines inscriptions gravées à l’époque romane ont été enduites, puis repeintes (anges situés dans la partie droite de la mandorle) (fig. 12). Si nous résumons nos observations, actuellement nous voyons le mélange de trois ou quatre couches picturales : la préparation romane au blanc de plomb qui a noirci, la préparation jaune de la couche XVe-XVIe siècle, les restes de repeints du XVe-XVIe siècle et les restes gris-blancs plus récents (XIXe siècle ?). Il en résulte une vision globale compliquée et peu claire. La couche romane et le repeint plus tardif sont encore en partie cachés sous le dernier badigeon. Une étude approfondie s’avère nécessaire pour connaître l’étendue de chacune des couches et proposer des hypothèses de restitution de chacune d’elle, ce que nous avons commencé à faire à l’aide de quelques schémas préliminaires. En jaune, nous indiquons les zones où l’on voit la préparation ocre jaune de la couche XVe-XVIe siècle et en vert les repeints du XVe-XVIe siècles qui sont devenus visibles sous l’effet de l’érosion climatique. de telles données demandent à être étudiées plus précisément et de manière stratigraphique (fig. 14). CONSTAT D’ÉTAT DES COUCHES PICTURALES La façade

de Conques subit

des effets climatiques directs, avec l’alternance entre des

épisodes de forte humidité (brouillard, pluie) et

d’échauffement solaire important. En

effet au cours d’une même journée de fin octobre, nous avons mesuré une amplitude de plus 50 % d’humidité relative et des écarts de température allant de 5° C au matin à 25° C l’après-midi. L’avant-toit n’est pas suffisant pour protéger des pluies battantes et des ruissellements d’eau. Les couches picturales se dilatent et se rétractent en fonction de l’humidité ambiante, ce qui favorise leur écaillement au cours du temps. nous observons déjà d’importantes zones érodées, notamment toutes les parties laissant apparaître la préparation jaune du XVe-XVIe siècle, ce qui indique que les intempéries ont déjà fait disparaître le repeint médiéval et les badigeons récents. À moyen terme les différentes couches de polychromie du portail vont disparaître. Il est donc important de pouvoir les documenter le plus précisément possible maintenant. Une fois que la polychromie a disparu, c’est la pierre qui est attaquée, ce que l’on peut déjà observer en différents endroits, où les infiltrations d’eau ont détruit non seulement l’épiderme, mais également la structure interne du matériau (fig. 15) . Si la partie centrale du Christ entouré d’anges paraît en bon état, l’observation des zones de préparation jaune du XVe-XVIe siècle, indique clairement que le processus d’érosion est en cours. La partie droite du portail (Enfer) et la partie médiane gauche (Cortège des élus) sont fortement touchés par ce phénomène qui se traduit de diverses manières : soit sous forme de micro-éclatements de la pierre formant de petits cratères, soit sous forme de plaques feuilletées et usées en surface, ou encore sous forme d’altération chromatique (fig. 16). Quant à la couche romane, elle semble n’être que partiellement conservée, et dans l’état actuel des recherches nous ne pouvons pas la cartographier précisément. Il faudrait réaliser une investigation systématique sur tous les éléments et réaliser d’autres analyses stratigraphiques pour mieux connaître son étendue réelle. Les divers types d’altérations noires pourraient également nous apporter des indications : celle de la préparation au blanc de plomb de la couche présumée romane, bien visible au niveau des anges en haut à gauche du portail 28 ; ensuite celle des mélanges au blanc de plomb des repeints du XVe-XVIe siècle 29 et celle de la préparation des mixions des dorures 30 (fig. 16). diverses altérations de couleurs sont également à déplorer, comme le palissement du bleu (azurite ?) visible sur l’ensemble du portail, ainsi que la modification de couleur sur les genoux des anges sonneurs de trompette, au sommet du tympan, coloration que l’on peut éventuellement imputer à des eaux d’infiltrations. RÉSULTATS de SCANNING

Notre campagne de scanning a été réalisée sur trois jours, avec une moyenne de trois scans par heure. nous avons ainsi enregistré vingt-neuf scans de la face sculptée et dix scans du revers de façade, à différentes distances (1-6 m) et plusieurs hauteurs. Le scanner a été placé au sol, sur un mas télescopique et sur échafaudage pour les parties hautes. nous obtenons ainsi une couverture relativement précise des sculptures, avec une définition du nuage de points au millimètre près. Cette première campagne de numérisation permet de visualiser les différentes parties en 3d et de mesurer les différents blocs, voire de proposer des hypothèses de montage des blocs. Il est également possible de faire des simulations de restitution du trumeau d’origine qui comportait peut-être le relief de l’Annonciation, actuellement placé dans le bras nord du transept. Le revers de façade a également été numérisé, de manière à connaître l’épaisseur des différentes parties du portail. L’ensemble de ces relevés laserométriques représente 87,4 Go de données (fig. 17). Les scans ont été assemblés et traités sur le logiciel Scène 5.3, ce qui génère un modèle numérique assez lourd, nécessitant divers traitements de simplification et d’allégement des fichiers (sous Rapidform, 3dSMax, Mudbox, Photoshop et finalement Unity) pour devenir accessible à d’autres utilisateurs (dRAC, office de tourisme, mairie, etc.). Les résultats de nos travaux permettent ainsi d’envisager des applications pédagogiques pour transmettre les résultats des spécialistes à un large public, en offrant une visualisation 3d en haute définition et en couleurs des sculptures. Des applications ludiques pourraient être proposées pour explorer l’iconographie complexe des 124 personnages, expliquer les prouesses de la construction, les travaux de démontage/remontage au XIXe siècle et la campagne de moulage. Un jeu ludique de puzzle pourrait attirer les plus jeunes par exemple. CONCLUSION Une oeuvre aussi

emblématique que la façade occidentale de

l’abbatiale de Conques mérite toutes les

attentions des

spécialistes. Les détails techniques du montage

médiéval de la façade sont

incroyablement

ingénieux et attestent du haut niveau de

technicité des

artisans au début du XIIe siècle. La

façade de

Conques marque l’aboutissement d’une

évolution dans

le montage des portails à linteau en

bâtière, dont

les prémices se situent à notre-dame du Port

à

Clermont-Ferrand, pour ne citer que cet exemple (1080-1100) 31.

Notes:Si l’étude des polychromies et les analyses révèlent la présence d’une couche romane et d’une campagne de repeints, probablement gothiques (XVe siècle), beaucoup reste à faire pour connaître l’étendue réelle de chacune de ces couches et proposer des hypothèses de restitutions colorées. La complexité stratigraphique des couleurs ouvre un nouveau champ de recherches. Si les analyses qui ont été réalisées apparaissent comme les prémices d’une étude plus vaste, nous constatons que les matériaux des différentes couches picturales sont similaires à ceux utilisés sur d’autres façades de la première moitié du xiie siècle en Bourgogne (Cluny, Autun, Charité-sur-Loire) 32 et en France gothique 33. Pour permettre de restituer l’état de chacune des couches peintes, il conviendrait cependant d’effectuer une étude complète sur échafaudage, avec de nombreux sondages et des analyses complémentaires.Malheureusement l’état de conservation commence à devenir préoccupant, en raison de différents facteurs que nous ne maîtrisons pas (écarts thermo-hygrométriques, pluies acides, etc.). Si l’agrandissement de l’avant-toit apparaît comme un impératif pour mieux protéger les sculptures des pluies battantes et de l’échauffement solaire, il ne suffira malheureusement pas pour préserver les couches picturales qui souffrent des écarts hygrométriques importants. En effet, un rapide constat a permis de montrer que les couches médiévales sont érodées par les intempéries et leurs effets (activation des efflorescences salines, condensation, etc.) ; les strates colorées ont tendance à s’écailler et tomber en plaque. Peut-on proposer un dégagement partiel de la couche romane, sur un personnage par exemple, sans risquer de perdre des informations importantes ? Si les repeints ont protégé la couche romane pendant longtemps, nous constatons que divers phénomènes d’érosion climatique sont à l’oeuvre et que le rythme des dégradations a tendance à s’accélérer. L’étude et la documentation s’avèrent primordiales pour garder en mémoire les informations liées à ces polychromies anciennes. dans l’état actuel des connaissances, nous ne sommes pas en mesure de restituer l’état réel des différentes couches peintes. Seuls quelques personnages ont bénéficié d’analyses stratigraphiques, laissant entrevoir des couleurs très vives et contrastées. La numérisation laser offre de nouvelles perspectives d’étude pour les chercheurs : il s’agit non seulement de mieux comprendre comment était construite une façade médiévale, mais également de cartographier des données techniques de manière plus précise que sur un document papier. notre campagne de numérisation ne constitue qu’un essai préalable à d’autres études et notre projet pilote n’a exploré qu’une infime partie de cet ensemble hors norme. L’idéal serait de procéder à une campagne de scanning encore plus poussée, de manière à pouvoir produire un fac-similé complet du portail à un moment où il conserve encore des informations très abondantes. L’original étant fortement menacé par les effets climatiques, nous savons d’ores et déjà que les polychromies vont disparaître, et que l’épiderme de la pierre va continuer à se dégrader. Aucune restauration, la plus exemplaire soi telle, ne pourra ralentir les effets climatiques qui ont d’ailleurs tendance à s’accélérer avec le réchauffement climatique. À l’instar des grottes ornées de Lascaux et Chauvet, peut-être faudrait-il proposer la dépose du portail original dans un lieu sûr, garantissant la préservation des informations, et la mise en place d’un fac-similé à l’identique. 1. Vergnolle et al. 2009, 71-159.

2. Vergnolle 2009, 74. 3. Vergnolle 2009, 94 ; Huang 2014, 93-104. 4. Remontage de la coupole, construction de la sacristie, de chapelle du Rosaire et de la chapelle St-Roch. 5. Causse 1986. 6. Vergnolle 2009 ; Formige 1989. 7. Épreuve sur papier albuminé (fonds documentaire de l’InHA, cote nUM PH 8024). 8. Causse 1986. 11. Bonne 1985. 9. Vergnolle 2009. 10. Huang 2014. 12. La couverture en plaques de zinc comporte une bordure sans goutte d’eau. Le rejet par une petite gargouille en pierre (xixe s.) est trop proche de la façade, ce qui amène un écoulement qui a provoqué un dépôt d’algues vertes et noires, recouvrant la première sculpture (personnage) 13. Langlois 2013. 14. Dubosq 2012. 15. Convert 2012. 16. Produits identifiés par le MSMAP. 17. Convert 2012, Prélèvement P1. 18. Convert 2012, 74-79, 89. 19. Castandet & Rollier 2010. 20. Convert 2012, 74-80. 21. Convert, Prélèvements P3 et P10. 21. Convert, Prélèvements P3 et P10. 22. Ici l’incrustation est feuilletée dans un oeil, et replâtré dans l’autre oeil. 23. Castandet & Rollier 2012. 24. Ullmann 2011. 25. observations faites par l’auteur en cours de travaux. 26. Causse 1986, 13. Les travaux concernent la chapelle du rosaire, la sacristie avec ses peintures murales. 27. Il s’agit de l’homme devant la femme tenue par la corde. 28. Prélèvement P1 du laboratoire MSMAP qui indique une altération chromatique d’un rouge de plomb. 29. Convert 2012. Prélèvement P3 sur le fond vert d’un ange par exemple. 30. Convert 2012. Prélèvement P3 (galon du manteau du Christ), P10 (encolure de l’ange à l’encensoir), P13 (étoile de la mandorle). 31. Baschet 2012. 32. Castandet & Rollier 2012 ; Ullmann 2001. Pour la Charité-sur-Loire, un rapport d’analyses a été établi par le laboratoire ERM, Rassineux 2013. 33. La couleur et la pierre. Polychromie des portails gothiques, Amiens 2020 BIBLIOGRAPHIE:

La couleur et la pierre.

Polychromie des portails gothiques, Actes du colloque, Amiens, 2000.Baschet, J. (2012) : “notre-dame-du-Port : un puissant végétalisme et sa relève architecturale”, Images revues, histoire, anthropologie et théorie de l’art, Hors série 3 : “Inter” et “locus”, lieu rituel et agencement du décor sculpté dans les églises romanes d’Auvergne. http://imagesrevues.revues.org/1865#tocto1n10 Bonne, J.-C. (1985) : L’Art roman de face et de profil : le tympan de Conques, Paris, le Sycomore, coll. “Féodalisme”, 361 p. Castandet, S. et J. Rollier-Hanselmann (2010) : “The Romanesque Portal of the Abbey-church of Cluny - Study of Polychromies”, Proceedings of the 38th International Symposium on Archaeometry, Tampa (USA), 10-15 mai 2010, open Journal of Archaeometry. — (2012) : “La polychromie du grand portail”, Histoire Antique et Médiévale, HS n° 30, avril 2012, éd. Faton. Causse, L. (1986) : “Conques : chronique d’une restauration”, Vivre en Rouergue, 11-19. Convert, M. (2012) : Étude de la polychromie et des altérations chromatiques du tympan de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques, mémoire de master2, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Pessac. Dubosq, B. (2012) : Étude de cinq prélèvements de polychromie. Tympan de l’abbatiale de Conques (Aveyron), laboratoire MSMAP, Pessac, janvier 2012 (dossier interne, non publié). Formigé, J. (1989) : Mémoires de la Société des Lettres de l’Aveyron, 1882-86, tome 13, cité par Fau. Huang, L. (2014) : “Le chantier de Sainte-Foy de Conques : éléments de réflexion”, Cahiers de St-Michel de Cuxa, XLV, 93-104. Langlois, H. (2013) : Conques. Aveyron. Étude de la polychromie du tympan de l’abbatiale (non publié). Ullmann, C., dir. (2011) : Révélation, le grand portail d’Autun, Lyon. Rassineux, F. (2013) : Constat sanitaire et analyses dans le cadre de l’étude préalable à la restauration, Poitiers (non publié). Vergnolle, E., H. Pradalier et n. Pousthomis-dalle (2009) : “Conques, Sainte-Foy, l’abbatiale romane” ____________________ Fin du texte intégral de "Portails romans et gothiques menacés par les intempéries. Le relevé laser au service du patrimoine" Avec l'aimable autorisation de l'éditeur et des auteurs ______________________________

|

Les inscriptions du tympan:

Des mots sont imaginés ou interpolés ou extrapolés du texte de Mathieu, certains sont lourds de sens ! "Le Seigneur reviendra pour juger", "...au feu éternel", "le livre de vie est scellé", "...le jugement futur"

Source des inscriptions et traductions: Internet

|

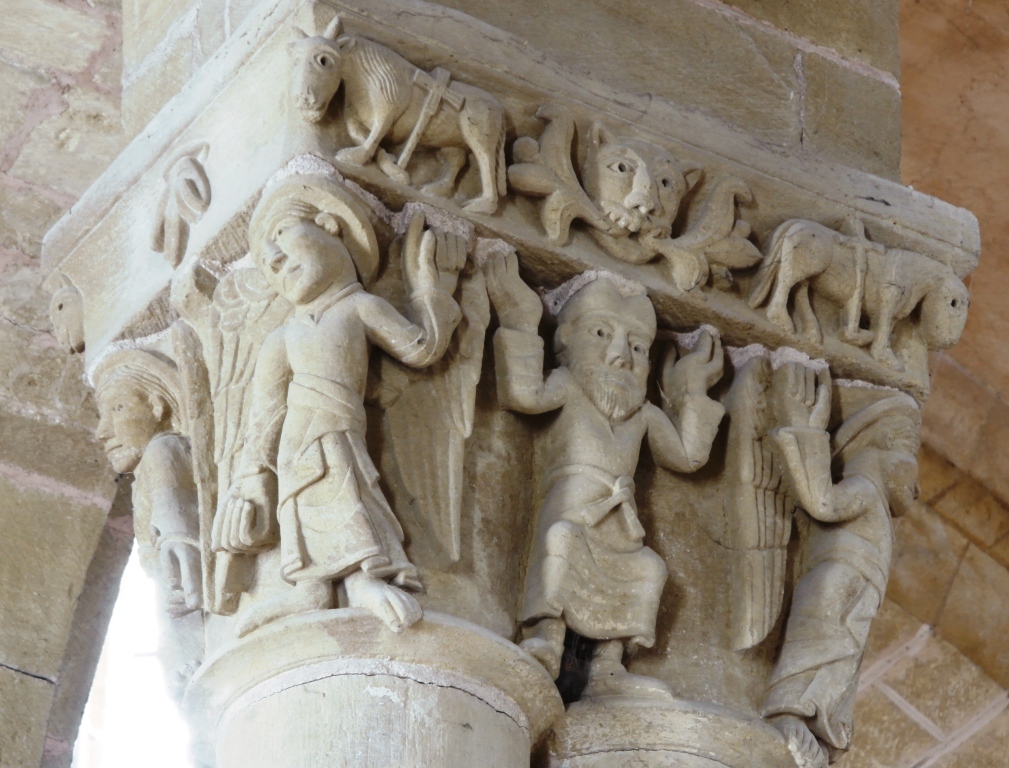

Faire

parler les 240 chapiteaux, c'est trop, celui-ci résume

tous les autres:

Faire

parler les 240 chapiteaux, c'est trop, celui-ci résume

tous les autres:

A venir le chapiteau

préféré de frère

Pierre-Adrien en pdf.

A venir le chapiteau

préféré de frère

Pierre-Adrien en pdf.

|

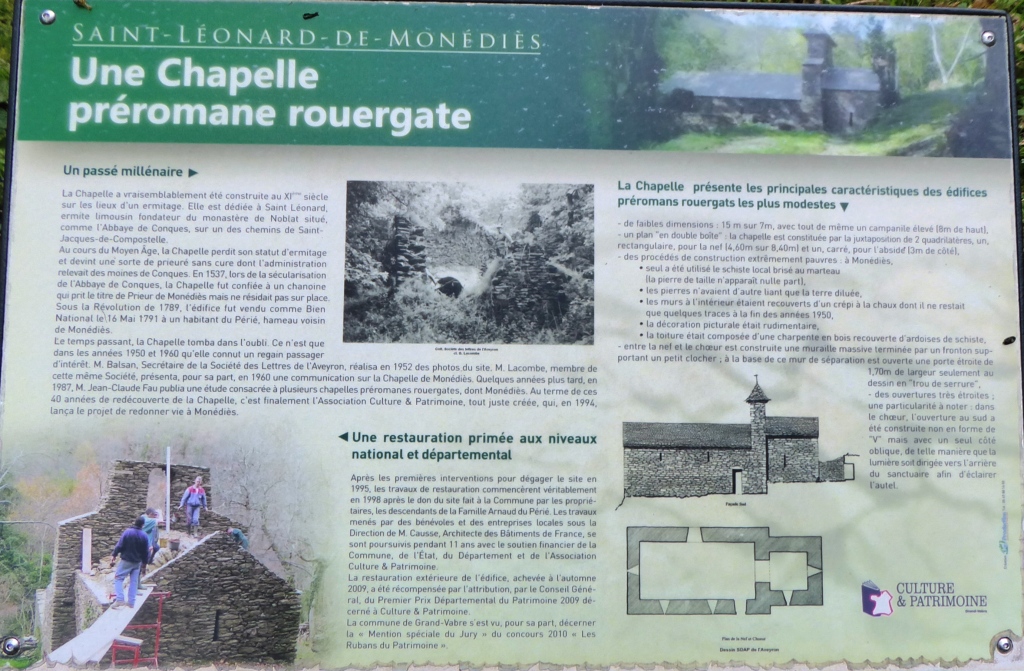

A

visiter aux alentours de CONQUES

Ruelle de CONQUES, porte du Bary.  La fontaine romane du Barry, rue Charlemagne à CONQUES  Bernadette sur le chemin de Compostelle passant par l'ermitage St-Léonard de Monédiès, avril 2022.  L'ermitage restauré sur le chemin de Compostelle à 1h1/2 de marche.  |

|

A.D. mai 2022 |