|

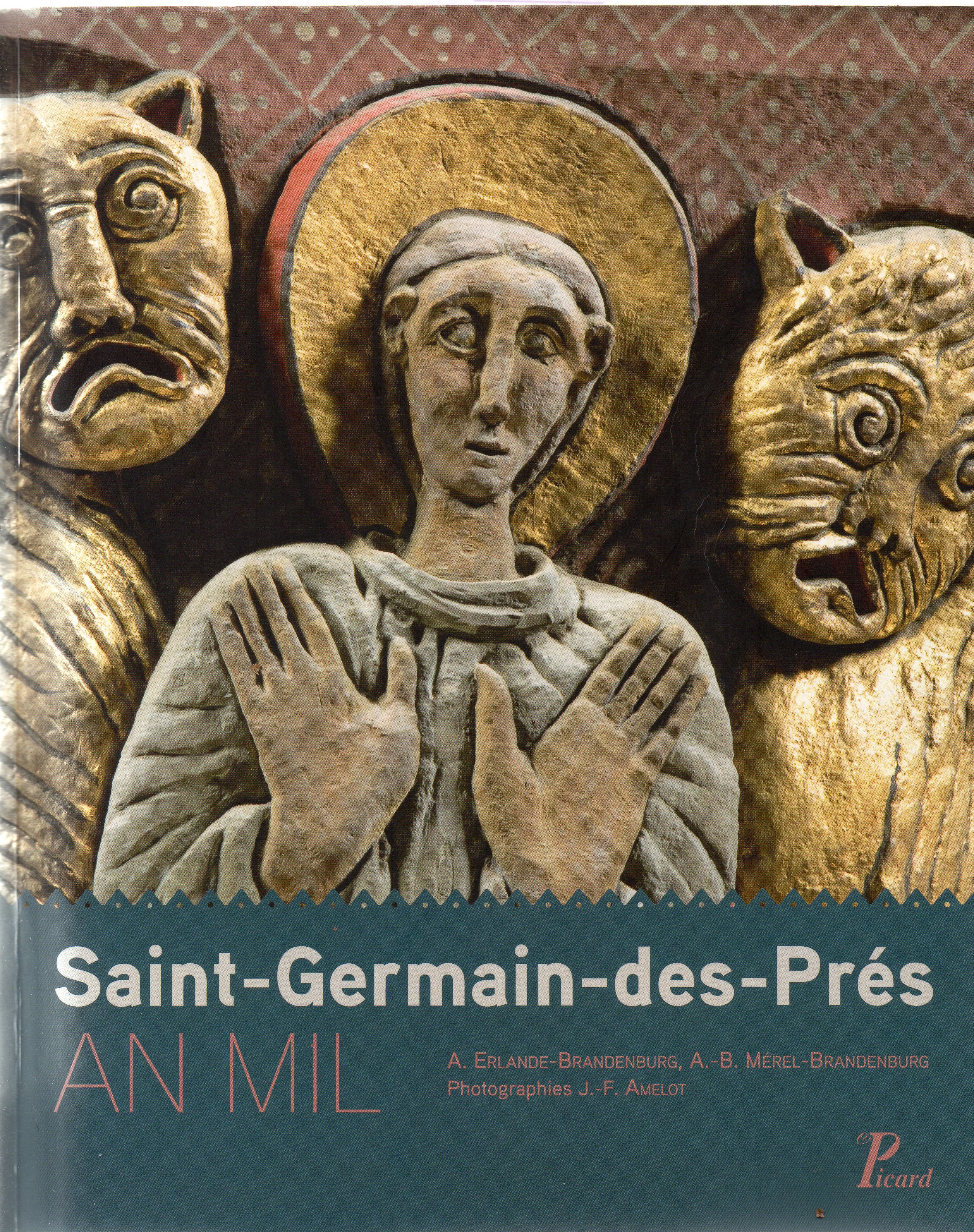

Les sculptures romanes de l'église St Germain-des-prés ( PARIS) Photos

d' Alain Deliquet & Bernadette PLAS Childebert I et Germain Le premier monastère de St- Vincent et Ste-Croix est fondé sous Childebert I par l'évêque de Paris, Germain dit d' Autun, pour y recevoir les reliques de St VINCENT de Saragosse. Childebert fut roi de Paris de 511 à 558 et roi d'Orléans de 524 à 558. Childebert I est le quatrième fils de Clovis et le troisième des quatre que ce dernier eut avec Clotilde. Une relique (peut-être une étole) de saint Vincent fut rapportée d'Espagne en France, vers 543, par le roi Childebert I à la suite d'une vendetta au-delà des Pyrénées contre le roi arien ALAMARIC qui a épousé Clotilde sa soeur. Le couple royal mourra, Clotilde et des trésors seront ramenés à Paris. Childebert meurt le 13 décembre 558, à moins de 60 ans, le jour choisi pour la dédicace solennelle de la basilique Saint-Vincent et Sainte-Croix, appelée beaucoup plus tard Saint-Germain-des-Prés. On n'ajourne pas la cérémonie, qui est en même temps, fait unique, celle des funérailles du roi Childebert. L'évêque Germain officiait au maître-autel entouré de six autres évêques et la dépouille de Childebert est inhumée dans le caveau qui l'attendait et qu'il avait lui-même désigné. Cette basilique possédait des colonnes de marbre, un plafond lambrissé et des vitraux. Elle est la nécropole royale jusqu'à ce que la basilique de St DENIS prenne la relève vers l'an mile. Germain de Paris, également appelé Germain d'Autun, est né à Autun en 496, Eusèbe a

remplacé l'évêque de Paris Saffaracus

déposé au concile de 553 ( convoqué

par Childebert) puis enfermé dans un monastère. Il participa aux 3ème

et 4ème

Conciles de Paris (557-573) et aussi au 2ème Concile de

Tours

(18 nov 567). Le 13 décembre 558, l'église Saint-Vincent fut achevée et consacrée par Germain, le jour même où le roi Childebert mourrait. Un monastère fut élevé à proximité de l'église. Charibert I devint roi de Paris. Venance Fortunat fit l'éloge de ce roi qui pourtant cumulait maîtresses et femmes probablement parce qu'il lui fallait un héritier mâle. Charibert et Germain

Le chaos Paris et Senlis tombèrent en indivision ... Les revenus fiscaux de Paris furent partagés en trois et chaque roi jura de ne pas entrer dans la ville sans le consentement des deux autres. Les Huns en 562 ont envahi une partie de la Gaule ce qui s'est ajouté aux désordres de la succession ... Sigebert ( 535-575) fils de Clotaire I conquiert alors la vallée de la Seine dont Rouen, tandis que Chilpéric son frère se réfugie à Tournai en 575. Il retourne à Paris pour rejoindre la reine Brunehaut (fille du roi Wisigoth Athanagild qu'il a épousé en 566 et qui d'arienne est devenue catholique) et ses enfants. Les Francs du royaume de Paris envoient une délégation pour lui rendre hommage et destituent Chilpéric. Alors qu’il s’avance vers Tournai, l’évêque de Paris Germain l’avertit en ces termes : « Si tu vas, sans aucun dessein contre la vie de ton frère, tu retourneras vivant et victorieux ; si tu as d’autres pensées, tu mourras ; car voici ce que dit le seigneur par la bouche de Salomon : Celui qui aura creusé une fosse à son frère y tombera lui-même. ». Germain écrivit à la reine Brunehaut une lettre que l'on possède encore, lui demandant d'user de son influence pour empêcher la poursuite de la guerre. Germain mourut l'année suivante, sans avoir vu la paix rétablie. Il fut enterré dans la chapelle de Saint-Symphorien, qui se trouvait dans le vestibule de l'église Saint-Vincent (St Germain donc). .... Mais en 754, ses reliques furent solennellement levées de terre et placées dans le corps de l'église, en présence du roi Pépin-le-Bref et de son fils, Charlemagne, âgé alors de 7 ans. Depuis lors, l'église

fut appelée Saint-Germain des Prés ... Les Vikings font le siège de Paris entre 846 et 886 En

mai 841, le viking danois Oscher, trouvant la Seine libre, s'avance

jusqu'à Rouen, qu’il prend le 12 mai, puis

qu’il

pille, ruine et brûle avant de piller les abbayes de

Saint-Ouen

et Jumièges. Le

siège de PARIS Une population, sans protection,

ne pouvait

rien contre une invasion de marins habiles montés sur des

bateaux rapides et puissants. Les soldats Francs

s’enfuirent quand les

Vikings massacrèrent leurs prisonniers devant leurs yeux.

L’abbaye fut pillée et les Normands se dirigent

ensuite

sur Saint-Cloud, également mis à sac, et

arrivent, pour

la première fois, le 28 mars 845, sous les murs de Paris,

avec

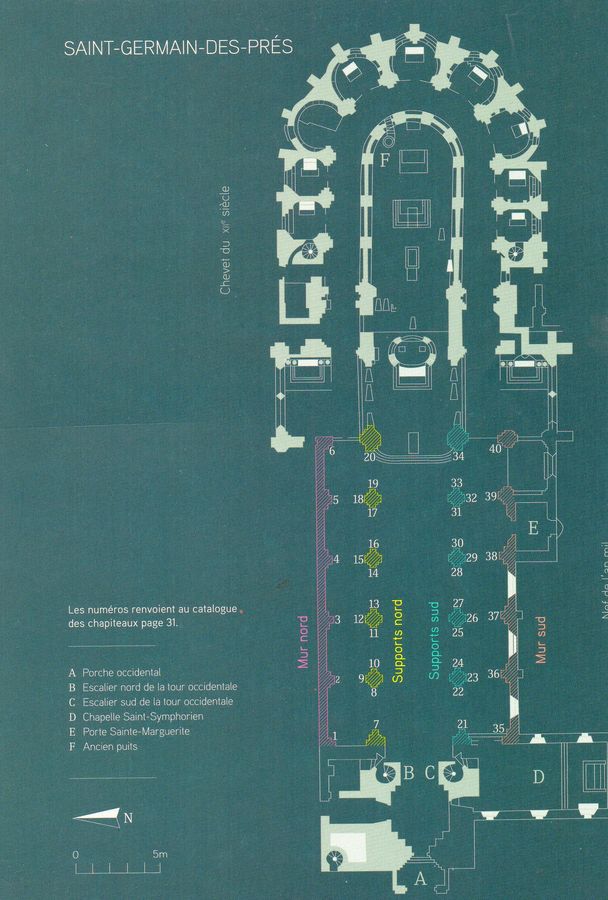

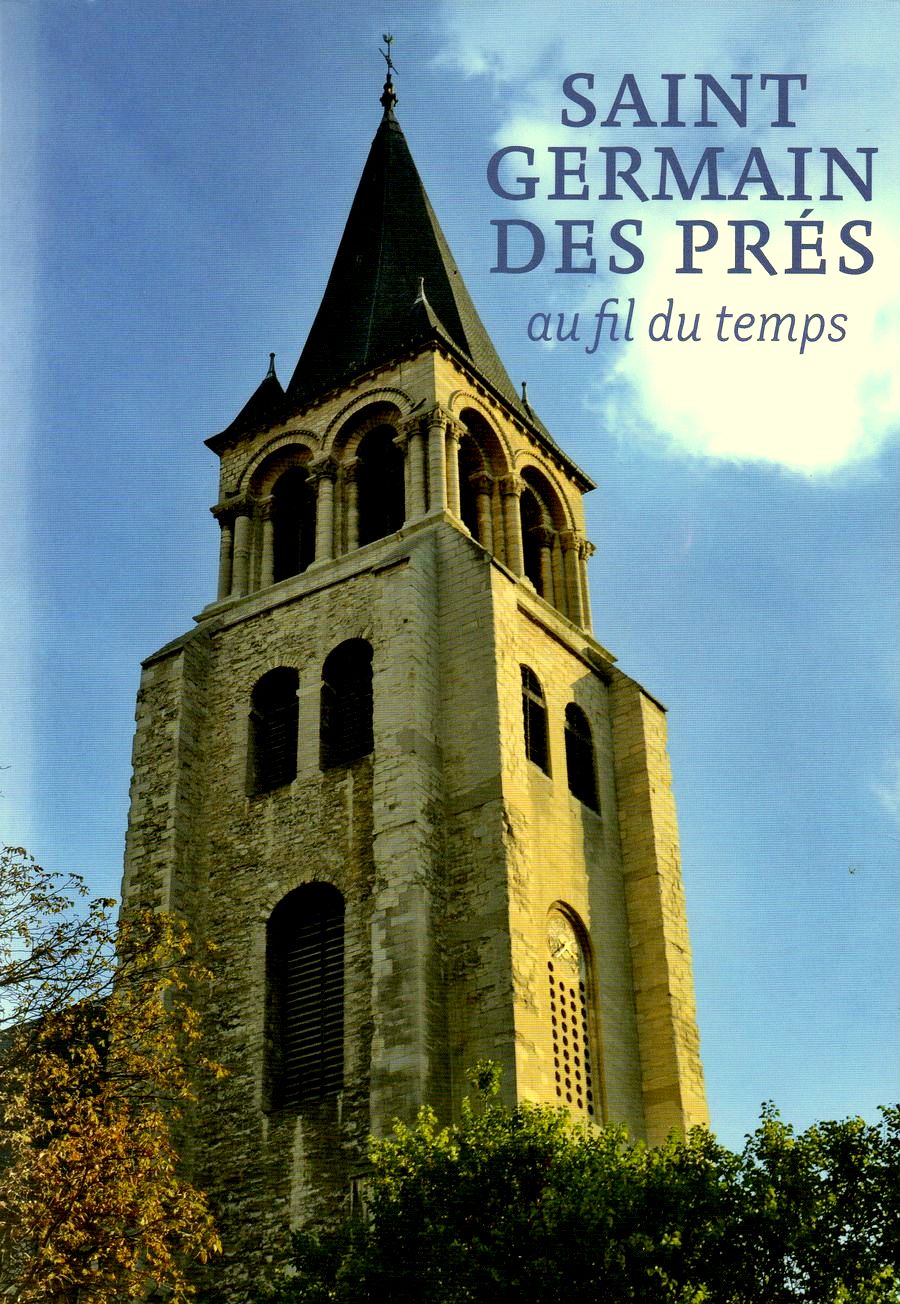

120 bateaux et environ 6 000 hommes. ... L' abbé MORARD (990-1114) L'abbé Morard (990-1014) rebâtit l'église et sa tour vers l'an mil : cette dernière était expressément mentionnée dans son épitaphe, conservée dans l'église actuelle, mais la datation des chapiteaux de la nef est contestée. En même temps que le clocher-porche terminé en 1014, deux tours encadrent le chevet : elles sont quasiment détruites au XIX e siècle. En 1021 eut lieu la consécration de la nouvelle église, bien qu' encore en construction. Rien de précis n'est connu sur le chœur de Morard, sauf qu'il était dépourvu de déambulatoire et beaucoup plus court que le chœur actuel. L'abbaye connaît alors une phase de prospérité qui dure jusqu'au second tiers du XI e siècle. La règle bénédictine de Cluny est introduite en 1024. ... XII e En 1129, un concile extraordinaire se tient en l’abbaye, rassemblant douze évêques et plusieurs abbés sous la présidence du légat du pape, Mathieu, cardinal-évêque d’Albano, et en présence du roi Louis VI, afin de statuer sur la demande de l’abbé Suger, qui revendiquait le retour dans la dépendance de Saint-Denis du riche prieuré d’Argenteuil, dont les religieuses, alors dirigées par la fameuse Héloïse, vont être transférées au monastère du Paraclet en Champagne.Vers 1140, le chœur paraît trop exigu. L'abbé Hugues, qui est un ancien moine de l'abbaye Saint-Denis qui connaît Suger et ses travaux pour reconstruire la basilique Saint-Denis ( premier édifice gothique), fait démolir le chœur pour le remplacer par une construction beaucoup plus vaste, plus large et plus profonde. Les travaux commencent vraisemblablement en 1145 et sont terminés une dizaine d'années plus tard. La dédicace n'est célébrée qu'avec plusieurs années de retard, ce qui n'a rien d'exceptionnel. L'abbé Hugues de Monceaux profite du voyage du pape Alexandre III en France pour lui demander de confirmer une sentence rendue à la cour royale en faveur d'une possession de l'abbaye à Dammartin-en-Goële, le 20 février 1163. Le pape réserve un accueil favorable de la demande et se signale comme défendeur de l'abbaye. Il accepte donc volontiers de célébrer la dédicace du nouveau chœur. Elle se déroule pendant les journées du 20 et du 21 avril dans une grande solennité, et se veut en même temps une manifestation de l'indépendance de l'abbaye vis-à-vis des évêques de Paris, que ceux-ci ont plusieurs fois remis en question. Quand Maurice de Sully se présente à l'abbaye, il est éconduit par les prélats accompagnant le souverain pontife. C'est une précaution pour qu'il ne fasse valoir certains droits sur l'abbaye, en se basant sur le fait d'avoir été convié à la cérémonie. Le 20 avril est réservé à la dédicace des autels des chapelles du déambulatoire, tandis que l'autel majeur est consacré le jour suivant. L'église est ainsi placée sous le titre de la Sainte-Croix, de saint Vincent, de Saint-Étienne (martyr) et Saint-Germain. Ce dernier vocable est ainsi officialisé. Au XII e siècle, le chœur de l'abbatiale est démoli et remplacé par un sanctuaire gothique à déambulatoire et chapelles rayonnantes. Il est dédicacé le 21 avril 1163 en présence du pape Alexandre III et de nombreuses personnalités dont Jean II l'archevêque de Tolède, Humbauld évêque d'Ostie, événement rapporté par l'abbé Hugues de Monceaux; la porte occidentale qui vit l'entrée du pape portera alors le nom de porte papale. (Probablement ce fut l'occasion de réutiliser des chapiteaux existants (animaliers, pleins de symboles donc) et remplacer ou ajouter de nouveaux chapiteaux montrant des Saints, des évêques etc...) du XIII e au XVIII e De 1227 à 1273, quatre

abbés

rebâtissent de nouveaux bâtiments, de style

gothique :

cloître, réfectoire, salle du chapitre et

dortoirs, ainsi

que la chapelle de la Vierge, que l'on doit à l'architecte

Pierre de Montreuil, Le transept, ou au moins les croisillons, sont voûtés d'ogives. Ce ne sont pas encore les voûtes actuelles. Sous l'abbé Richard entre 1361 et 1387, le monastère est fortifié, et un accident nécessite des réparations, dont l'église ne garde cependant aucune trace. Sinon la structure de l'église n'évolue pas jusqu'au début du XVIIe siècle, mais l'aménagement intérieur est entièrement revu. Encore avant la réforme mauriste, l'adjonction d'un porche devant la tour occidentale en 1607-1608 annonce une série de grands travaux. La chapelle Saint-Symphorien, à droite en entrant, et construite en même temps que le clocher-porche, est réparée et consacrée de nouveau par François de Sales le 28 avril 1619. Puis sous les Mauristes entre le 6 avril 1644 et le 26 mai 1646, la nef, les bas-côtés et le transept sont voûtés d'ogives. Pour ce remaniement important, l'on imite le style gothique primitif du chœur. Les toitures du déambulatoire et des chapelles du chœur sont abaissées afin de prolonger les fenêtres du vaisseau central du chœur, pour le rendre ainsi plus lumineux. Curieusement, les religieux ne sont pas cohérents dans leurs choix et retiennent le style de leur époque pour d'autres aménagements : le portail du bas-côté sud et la chapelle Sainte-Marguerite à côté sont de style classique, et les façades du croisillon sud font appel à des éléments de style baroque. Les grandes fenêtres aux deux extrémités du transept pastichent quant à elles le style gothique rayonnant, peut-être parce que le style gothique primitif ne propose pas de solution pour des fenêtres de cette envergure. En 1657, le chœur reçoit un abondant décor de stuc, et l'on s'éloigne ainsi de l'approche du retour au Moyen Âge qui avait encore prévalu une douzaine d'années plus tôt. La chapelle Saint-Symphorien bénéficie d'une profonde restauration en 1690. Des boiseries sont posées en 1696. Les conséquences de la Révolution Le 4 février 1791, l'église est affectée au service paroissial, et un court répit est encore accordé aux moines. La fin définitive survient le 13 février 1792, quand l'église est fermée au culte, et les moines sont expulsés du monastère. Le mobilier est en grande partie acheminé vers le dépôt du couvent des Petits-Augustins, le futur Musée des monuments français d'Alexandre Lenoir. Considérée comme bien national, l'abbaye est vendue aux enchères et adjugé à un M. Ledoux pour la somme dérisoire de 8 120 livres, en date du 13 novembre. Le spectre de la démolition plane alors sur l'ensemble de l'abbaye, y compris l'église. Sous la fureur iconoclaste, les statues du portail occidental sont brisées. Le 12 février 1794, une raffinerie de salpêtre est installée dans l'église même. Le dernier mobilier est jeté dehors, le dallage est arraché et les chapelles rayonnantes sont remplies de terre lessivée. Des bassins de cristallisation sont créés dans la nef, un grand réservoir est construit dans le transept, et le bas-côté sud accueille des fourneaux et chaudières. Le 20 août, la bibliothèque sombre dans un incendie, qui ne touche heureusement pas l'église. Le rétablissement du culte permis par le décret du 31 mai 1795 n'est d'aucun secours pour l'église, qui n'est pas disponible. Le curé de la paroisse, l'abbé de Pierre, célèbre les messes dans la chapelle de la Vierge. La situation change avec la fermeture de la manufacture le 10 février 1802. La nef menace alors ruine, car rien n'avait été entrepris pour la protéger des eaux d'écoulement hautement corrosives, qui ont attaqué les piliers. Dans le Conseil des bâtiments civils, l'architecte Louis-François Petit-Radel propose la démolition de l'église, mais ses confrères ne sont pas de cet avis. L'église est donc rapidement nettoyée, puis remise au culte le 29 avril 1803. Pour un descriptif plus complet : |

L'original au musée de Cluny à Paris.

L'original au musée de Cluny à Paris.