|

L'église romane de MENET en AUVERGNE (63)

Photos de Bernadette PLAS

Commune

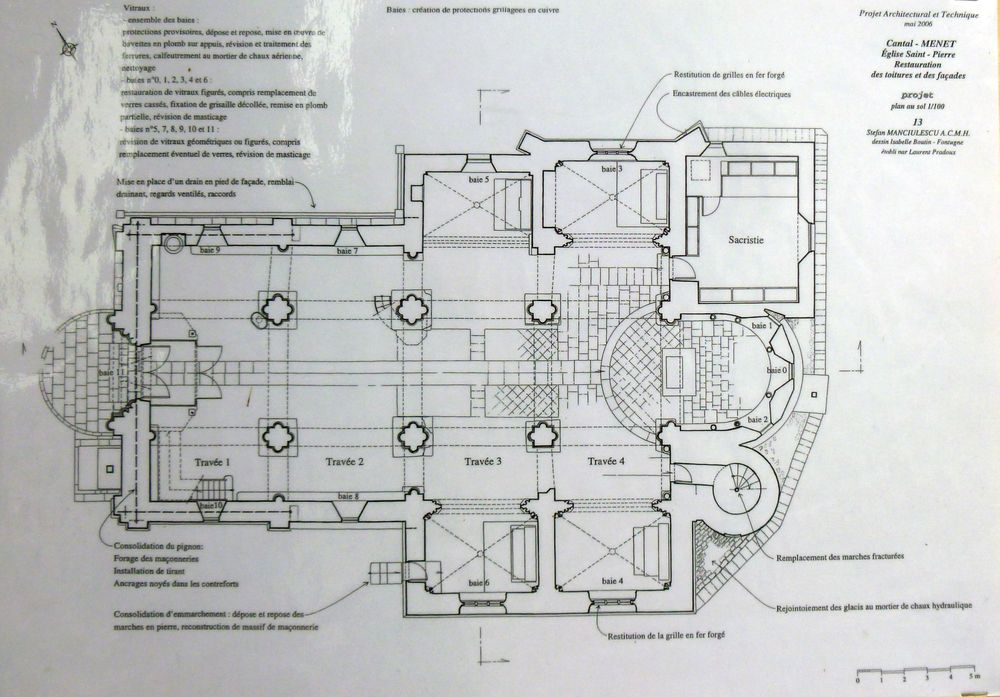

du département du Puy de Dôme I. PRÉLIMINAIRES C'est dans la vallée de la Suthène, riche d'un important patrimoine roman, près d'un petit lac, que s'est construit le bourg de Menet, dont les maisons, à très amples toitures en lauzes de pays, montrent qu'il a été prospère. (Plus de 2500 habitants au XIX e et environ 550 à présent) Son église romane se distingue notamment par sa tour lanterne romane, rarissime en Haute-Auvergne, et sa pittoresque tourelle d'escalier. L'édifice a été classé en totalité parmi les Monuments historiques, le 1er septembre 1922. Elle appartient à la commune et sert au culte. II.l NOTICE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE Calvet de Rochemonteix nous apprend que l'église de Menet est un ancien prieuré, relevant de celui de Saint-Rémy et Saint-Germain de Boit, diocèse de Limoges. Lors de la division du diocèse d'Auvergne, en 1317, Menet fut attribué à l'évêché de Clermont, puis en 1790, attaché à celui de Saint-Flour. (Les églises romanes de Haute -Auvergne, 1902). La famille de Chabannes, seigneurs de château de la Clidelle tout proche, avait une chapelle à Menet.  L'église a été bâtie au XIIe siècle sur un plan allongé à trois vaisseaux. La nef comporte trois travées voûtées d'un berceau plein cintre à doubleaux. Les collatéraux sont voûtés en demi berceaux. L'église ne comporte pas réellement de transept. On ne peut parler de la croisée que parce que son couvrement est différent de celui de la nef. En effet, elle est surmontée d'une tour-lanterne, qui semble être un exemple roman unique en Haute-Auvergne. Le tambour, percé de trois baies en plein cintre à larges ébrasements, est aveugle du côté de la nef. Il comporte quatre trompes coniques sous-le-pan, avec arcs de front en plein cintre. Il soutient une coupole octogonale percée d'un oculus. On constate des variations dans les dispositions des éléments romans encore conservés. Les parties les plus anciennes sont l'abside et la croisée, qui constituent un ensemble homogène. Les arcades qui ouvrent la croisée sur les bras du transept et sur l'abside sont semblables ; ces trois arcs, simples rouleaux plein cintre, prennent naissances, à même hauteur, sur des colonnes engagées dont les chapiteaux sont couronnés de tailloirs de forte épaisseur, ornés d'un rang de billettes. Ce type de tailloir est également celui des colonnes engagées qui supportent l'arc triomphal. Les quatre piliers de la croisée reposent sur des socles quadrangulaires qui surélèvent les bases moulurées. Ces socles sont, par contre, à peine saillants dans la nef Les arcades des trois travées de la nef sont plus hautes que celles de la croisée. Les tailloirs des colonnes engagées, qui flanquent les piliers à noyau carré, sont simplement adoucis par un cavet (sans billette). Les vaisseaux collatéraux comportent également les mêmes variations. Les arcs diaphragmes des travées orientales reposent sur de simples dosserets, alors qu'au droit de la nef ils s'appuient sur des colonnes engagées, et que les dosserets contre les gouttereaux ne sont plus présents entre les deux travées occidentales. L'abside, au-dessus d'un mur bahut couronné d'un cordon saillant en pierre de taille, mouluré d'un cavet, est ornée d'une arcature à sept arcs sur colonnettes, dont les trois formes orientales sont ajourées de baies en plein cintre. L'ensemble est couvert d'un cul-de-four précédé d'un court berceau. Des vestiges des absidioles orientées, qui s'ouvraient sur les vaisseaux collatéraux, sont encore visibles, bien que tronquées aujourd'hui. En effet, l'église ne nous est pas parvenue dans son état roman. Plusieurs transformations se sont succédées aux cours des siècles. Des chapelles ont été construites, au droit des deux travées orientales des collatéraux. La chapelle nord semble dater du XVe siècle et celle du nord-ouest peut être du XVIe. Par contre, les chapelles sud semblent de facture plus tardive ; les parements extérieurs parfaitement réglés et assises, la taille des blocs de pierre à ciselures relevées et bouchardages, le bon état de conservation de la pierre en dépit de sa nature friable, les baies (y compris leur réseau) exactement calquées sur celle de la chapelle nord-est, l'ornement du Sacré-Cœur sur une des clefs, ressemblent plus à des façons du XIXe siècle. L a tour lanterne a été surélevée par un clocher, coiffé d'une flèche octogonale de charpente Chaque face est ajourée de baies jumelées. Calvet de Rochemonteix estime que cet exhaussement est probablement du XVIIe siècle, de même que le percement d'un oculus zénithal dans la coupole, ménagé afin de hisser la grosse cloche, datée de 1615. Cependant, la facture gothique des baies de la chambre des cloches le désigne plutôt comme antérieur. D'autres modifications ont été réalisées. On a établi une sacristie (XIXe siècle ?), au nord de l'abside. Au sud, un tourelle abritant un escalier en vis a été construite, pour donner accès au clocher, par un passage couvert construit sur la voûte de l'abside ; on accédait au plancher d'entresol qui couvrait alors la croisée, par la baie est de la lanterne. La sous face de ce plancher était lambrissé en fausse voûte. Il a été démoli à la fin des années trente, lors du décapage général des enduits et badigeons intérieurs. On peut encore voir les consoles de pierre qui le soutenait et les traces de la fausse voûte sur les parements du tambour. La façade ouest a aussi été transformée. Le porche qui devançait le portail actuel a été démoli au XIXe siècle. Les traces des engravures de solin sont encore visibles sur la façade. Un pignon découvert, percé d'une baie qui abrite une petite cloche, a été construit à son sommet. Des statues en fonte peinte ont été placées sur les colonnes de l'ancien porche et sur l'acrotère du pignon. À l'intérieur il reste une parti du mobilier et de la lustrerie du XIXe siècle ; entre autres, la tribune et la chaire à prêcher néogothiques sont encore en place. L'ensemble de l'édifice est bâti en pierre volcanique locale : la pierre du Broc. Il s'agit de trachyte gris clair, pour la majorité des parements, avec quelques blocs de brèche brune. La majeure partie des parements est en pierre de taille, avec quelques zones de maçonnerie de moellon, notamment sur la tourelle et la sacristie, ainsi que les soubassements des chapelles nord. ____________________Fin du texte ref: © MENET - Église / S. MANCIULESCU - Avril 2002 ______________ (Dans

l'Auvergne romane_collection de "La nuit des temps"_

____________________________ Pour voir la restauration: http://www.menet.fr/userfile/documents/Eglise%20de%20menet/DDOE_optimise.pdf_________________________ Un concours de taille de pierre est organisé chaque année à MENET où il subsiste une carrière. |