|

L'église de AUBIAC (47)

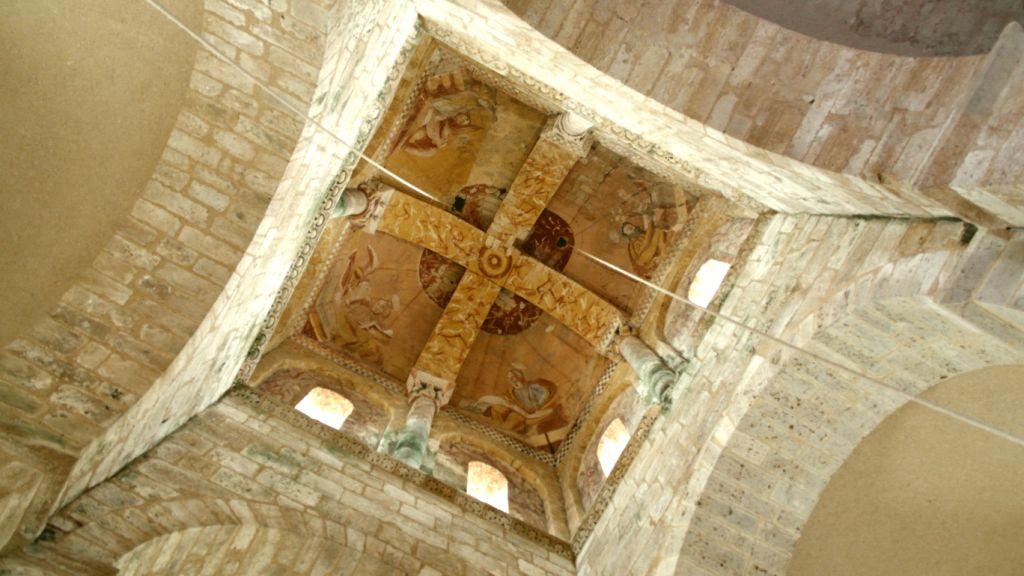

AUBIAC Commune du département du Lot et Garonne à proximité d'AGEN. L'ÉGLISE SAINTE-MARIE D'AUBIACL'INTÉRIEUR La nef  Photo wikipédia Photo wikipédiaL'unique portail ouvert dans la tour occidentale donne accès à une nef également unique présentant les traces de plusieurs campagnes de construction, au fond de laquelle un arc étroit communique avec le chevet triconque, partie la plus intéressante de l'édifice.  Ce vaisseau, dont le niveau monte par plusieurs degrés situés de place en place, vers celui du sanctuaire, est assez disparate. La première travée, voûtée d'arêtes, et portant sur ses faces Nord et Sud des arcatures sur pilastres qui encadrent de petites fenêtres en plein cintre, correspond au rez-de-chaussée de la tour occidentale. Elle est sensiblement carrée, et ouvre, par un doubleau que portent des colonnes engagées, vers les travées suivantes. Une vis dans l'angle Nord-Ouest dessert l'étage de la tour, aujourd'hui dépourvu de caractère. L'existence de cette vis, et la présence à l'extérieur du gouttereau Nord d'un contrefort décalé vers l'Ouest par rapport au pilastre de l'arcature, expliquent qu'à n'y ait qu'une seule fenêtre de ce côté, alors que deux baies ajourent au midi la partie correspondante de la paroi. Ces fenêtres sont courtes, ébrasées au dedans, nues, et encadrées concentriquement par les arcatures. Le reste du vaisseau comprend à l'intérieur de chaque goutereau deux arcs aveugles assez larges reposant sur une colonne intermédiaire engagée et encadrant des baies plus vastes que les précédentes, et deux arcs plus étroits, plus élevés, sur pilastres. Celui de ces deux arcs qui se trouve, de part et d'autre, le plus proche du chœur, n'a pu se développer qu'à-demi, recoupé qu'il est à la clé par une sorte de large doubleau, ou fragment de berceau, dont la hauteur est intermédiaire entre le doubleau d'accès à la tour-lanterne et le berceau qui couvre la nef.  Les irrégularités sont donc nombreuses. M. Durliat suppose avec vraisemblance que ce doubleau large indiquerait la hauteur prévue originellement pour la nef, hauteur qui correspond au dehors à des lignes de corbeaux encore visibles, proches des absides et à même hauteur que leur corniche. En plan, un léger désaxement dans l'implantation des murs est visible à un mètre environ à l'Est de l'endroit où un doubleau sur consoles sépare arbitrairement en deux longues travées, qui ne correspondent pas à la scansion des arcatures, toute cette partie orientale de la nef. Il semble bien que les sections décorées de pilastres - base de la tour Ouest et troisième travée de la nef - aient été élevées postérieurement au choeur, légèrement désaxé par rapport à la nef, mais avant les maçonneries qui les unissent, grosso modo la deuxième travée, et que le tout ait été complété et harmonisé tant que bien que mal lorsqu'on éleva, un peu plus tard, cette seconde travée. Les deux campagnes de construction de ce vaisseau, malgré les archaïsmes, tel l'absence d'archivolte aux arcatures et aux fenêtres, peuvent se situer toutes deux dans le cours du XIIe siècle.  Le décor de la porte, avec ses sculptures, les parties hautes de la tour-lanterne, seraient en gros contemporaines de la travée médiane, ce que semble confirmer la similitude du style des chapiteaux. Au Nord de la dernière travée, une petite porte rectangulaire conduit à une grosse vis qui dessert la salle superposée à la lanterne du transept. Les absides Elles sont disposées sur trois faces de la tour-lanterne, carrée à sa base, qui fait office de croisée du transept, celles du Nord et du midi tenant lieu, si l'on veut, de croisillons. Celle du Nord est de plan outrepassé, abritée par un cul-de-four, et porte deux étroites fenêtres dans sa moitié dextre. Celle de l'orient est percée de trois ouvertures dont l'une dans l'axe. Un peu plus vaste, elle offre aussi un tracé outrepassé qui incline légèrement à droite, entraînant dans sa déviation celle du midi, qui est de plan ovoïde, la plus profonde de toutes, et éclairée d'une baie axiale et d'une autre dans sa partie gauche. Comme on le verra à l'extérieur, l'irrégularité du plan provient sans aucun doute de l'utilisation d'un édifice trichore antérieur à l'époque romane (sans qu'on puisse préciser davantage), dont les soubassements subsistants sous l'hémicycle septentrional et la partie Nord de l'hémicycle oriental ont conditionné la régularité du plan, plus libre de l'autre côté. Des dosserets portant un doubleau en plein cintre rétrécissent l'entrée de chaque abside, et un quatrième arc analogue ouvre, on l'a vu, du côté de la nef. Cette aire carrée ajourée sur les quatre faces constitue le rez-de-chassée de la tour-lanterne. La tour-lanterne Cette partie essentielle de l'édifice, qui trahit une réminiscence des grandes créations carolingiennes, comporte un étage prenant appui en retrait d'une corniche continue sculptée an-dessus des grands arcs, étage décoré intérieurement sur chaque face de deux arcs en plan cintre concentriques à autant de fenêtres arasées  Au milieu de chaque face, me grosse demi-colonne engagée, elle-même appuyée sur le rebord supérieur de la corniche, reçoit la retombée de deux gros arcs de section rectangulaire qui s'entrecroisent sans clé sous une coupole dont le plan est un carré curviligne aux angles arrondis. Le tailloir des chapiteaux, décoré selon les cas de perles ou de billettes, le prolonge en un second bandeau. Il est remarquable que cette seconde corniche dessine un carré véritable, circonscrit par la base de la coupole, dont l'enduit tardivement peint doit cacher un blocage. Sur les angles de cet entablement sont posées de biais des tablettes de pierre qui laissent à penser que huit nervures ont pu être prévues. Quand on connaît les rapports étroits qui unissent de nombreux édifices français, spécialement en Guyenne et Gascogne, avec l'art d'outre-Pyrénées, on est naturellement fondé à rapprocher l'état actuel de cette voûte de plusieurs constructions hispaniques : la salle haute de la Torre Vieja d'Oviedo, les clochers de Saint-Juste et Saint-Sauveur de Sepulveda, les tours de Saint-Martin d'Arévalo, les coupoles hémisphériques des transepts de Jaca et de la tour de Santa Cruz de la Seros, et, par-delà ces exemples romans, les coupoles nervées de la petite mosquée omeyade de Bib al Mardom, à Tolède. Mais on pourrait évoquer tel exemple des bords de la Loire, comme la salle du premier étage de la Tour Charlemagne à Saint-Martin de Tours, ou celles du clocher de l'ancienne abbatiale de Cormery et de la tour Ouest de la collégiale Saint-Ours de Loches. Le projet non réalisé d'une voûte à huit, et non plus à quatre nervures serait à rapprocher d'autres exemples hispaniques comme les coupoles mozarabes du monastère d'en-haut à San Millan de la Cogolla. M. Durliat, qui établit le rapprochement, évoque au sujet des nervures d'Aubiac l'absidiole de Monsempron, d'un esprit pourtant assez différent. L'établissement de cette voûte est postérieur à un effondrement de la moitié Nord de la tour, dès l'époque romane, accident ayant entraîné la destruction d'une partie au moins de l'abside correspondante. Cette restauration justifie les différences dans le décor, observables tant au dedans qu'au dehors. Au-dessus de la voûte, un étage bas est armé sur chacune de ses faces de trois colonnettes, peut-être destinées à porter une autre voûte nervée qui semble n'avoir jamais vu le jour. EXTÉRIEUR Le chevet  Il correspond étroitement à l'ordonnance intérieure. L'abside septentrionale montre à sa base une douzaine d'assises en petit appareil cubique irrégulier portant des traces d'incendie. Deux contreforts, irrégulièrement disposés, encadrent les baies en plein cintre à deux ressauts, sans colonnes, impostes, ni archivolte. Ils s'amortissent en glacis sous une corniche à cavets nus où prend appui un toit de pierre conique à assises en gradins, restaurées. L'abside orientale est analogue, à cela près que les consoles de son entablement sont pour une large part de beaux modillons à copeaux, ou portant des monstres zoomorphes, dans leur moitié Sud, ce qui étaie l'hypothèse d'une reconstruction partielle des éléments précédents dès le XIIe siècle. Le toit de cette abside est un peu plus bombé. Celle du midi possède aussi de beaux modillons à copeaux. Un couronnement en boule, moderne, coiffe les trois demi-cônes de pierre. La tour centrale Jaillissant du toit des absides, elle porte à sa base un contrefort médian par face, encadré pat deux baies étroites. Les parties refaites après l'écroulement offrent un léger retrait. Le haut de la tour, à deux baies nues par côté surmontées de petites ouvertures rectangulaires, a été remanié. Il est couvert d'un pavillon bas, de tuiles, à quatre pans. Murs latéraux Le mur latéral Sud possède pour seul décor ses contreforts à deux ressauts encadrant des baies nues, larges dans la partie de la nef qui suit la tour Ouest, étroites au rez-de-chaussée de celle-ci. Sa corniche est surélevée de plusieurs mètres par rapport à celle qui avait été prévue au niveau de l'entablement des absides, et dont on voit l'amorce, comme au gouttereau Nord. Celui-ci présente moins d'austérité, animé qu'il est par le beau volume cylindrique de la tourelle d'escalier que soutient à la base un petit contrefort, et égayé par les décrochements de toitures auxquels donnent lieu les dégagements supérieurs de cette vis. Tour occidentale et portail  La masse quadrangulaire de la tour de façade est scandée de contreforts d'angle montant à des niveaux divers et, au Nord comme au Sud, de contreforts médians. Sur les saillies formées par les-contreforts et l'arête de l'angle Nord-Ouest s'appuie joliment la vis cylindrique d'une tourelle, plus mince que la précédente, qui monte au niveau du toit à quatre versants de ce grand clocher, remanié à partir du niveau des corniches de la nef, et d'une nudité presque absolue, puisqu'il ne possède pas de couronnement, et fort peu d'ouvertures : une seule baie cintrée au midi, deux petites ouvertures rectangulaires asymétriques à l'Ouest.  Le portail comprend deux voussures toriques soulignées par des filets. Une archivolte à trois rangs de billettes l'encadre; deux colonnettes portant chapiteaux à volutes, dé et monstres frustes soutiennent la voussure extérieure. L'autre voussure est portée par deux piédroits flanqués en vis-à-vis sur leur face interne de demi-colonnes dont le tailloir rond chanfreiné, sans chapiteau, soutient les extrémités d'un tympan nu appareillé à crossettes. Malgré l'archaïsme de certains détails, cette porte, comme l'ensemble de l'église, date du XIIe siècle, et, comme on l'a vu, appartient à la seconde campagne des travaux de la nef. __________________ NOTES ARCHÉOLOGIQUES SUR SAINTE-MARIE D'AUBIAC L'église a été décrite par Tholin, Étude sur l'architecture... p. 120-130; Philippe Lauzun, in Congrès archéologique 1901; Brutails, Notes sur quelques édifices visités par le Congrès, ibid. La meilleure étude, que nous avons presque constamment suivie, est celle de M. Marcel Durliat, L'église d'Aubiac, in Revue de l'Agenais, avril-juin 1962, p. 63-73. Cf. également A. M. Labit, in Dictionnaire des Églises de France, « Guyenne », 1967. Voir le problème des chevets triconques, dans les « Notes » relatives à Saint-Macaire. Pour les caractères archaïques soulignés à propos d'Aubiac, rappelons qu'ils sont fréquents dans le diocèse d'Agen, une partie du Bazadais, et aussi en Gascogne. Ils ont amené Tholin et d'autres auteurs à attribuer systématiquement au XIe siècle ce qui appartient en réalité au suivant. Le cas le plus scandaleusement frappant est l'attribution abusive par le même Tholin, pieusement reprise dans la suite, de l'église de Gaujac (Frégimont) au Xe siècle. Le style de Gaujac n'est pas archaïque, il est mauvais; c'est, au surplus, une œuvre romane qui n'est pas antérieure au XIIIe ou au XIVe siècle, et peut-être plus récente encore. La présence d'une tour au-dessus du chœur a attire l'intérêt de M. Durliat, qui en a noté la fréquence dans le Lot-et-Garonne. Il y cite : Sauveterre, Auriac, Bon-Encontre, Cayssac, Saint-Caprais-de-Lerm, Sérignac, Moncaut, la Sauvetat-de-Blanquefort, Saint-Avit. On pourrait y adjoindre Saint-Pierre del Pech. L'origine carolingienne de la tour centrale d'Aubiac a peut-être des racines précises, et, si l'on ose dire, locales. On ne connaît que par son magnifique plan centré l'église disparue d'Eysses; mais la parenté de cet édifice perdu avec l'église de Théodulfe à Germigny-les-Prés, qui a déjà été soulignée, pouvait s'étendre à l'élévation, que couronnait une tour centrale. Certes les réserves de M. Jean Hubert sur l'âge de cette tour commandent la prudence, mais peut-être y avait-il là un chaînon intéressant dans la genèse de la tour d'Aubiac. ____________________ Texte intégral de P.Dubourg-Noves dans "Guyenne Romane" _ Collection "La nuit des temps" Livre épuisé, Édition: ZODIAQUE (La Pierre-qui-vire) ____________________________________________________________________________  Faisons parler les sculptures... ou du moins essayons ! Faisons parler les sculptures... ou du moins essayons ! A gauche du porche l'animalité de l'âme, et à droite la spiritualité, c'est la feuille de route classique .

Thème repris à l'intérieur de l'édifice, on peut remarquer en passant le portrait du sculpteur.

L'animalité ou l'âme du vieil homme représentée par des feuilles d'eau penchants vers le sol, et des volutes _ aux extrémités du "V" et la conversion intérieure par les mêmes feuilles d'eau abritant des boules, _ le symbole de l'unité_ c'est à dire l'aboutissement des volutes

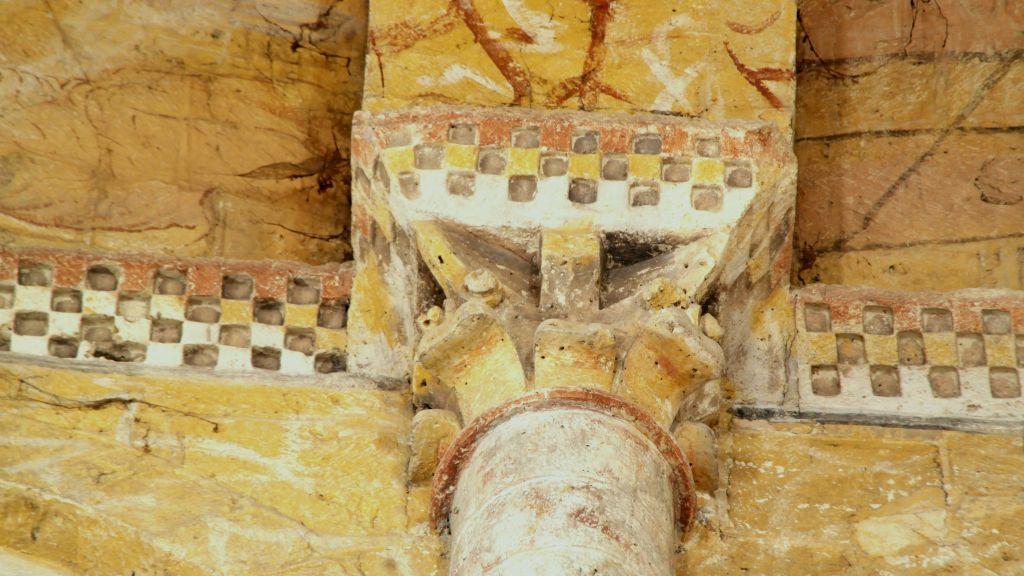

Le même programme, ou feuille de route montrant le spirituel _ les volutes_ au-dessus _ but à atteindre _ des feuilles d'eau; Les quatre chapiteaux de la tour qui s'adressent aux chanoines et moines.

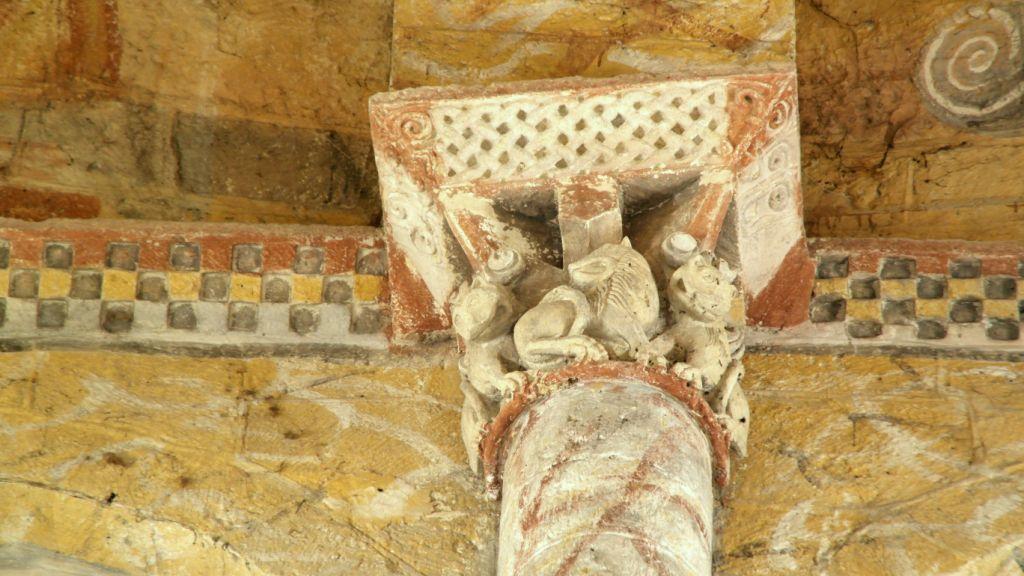

L'âme du vieil-homme qui se nourrit de serpents entre un léonin _ la force virile à sublimer _ qui se cramponne à l'astragale _ l'Église au propre et au figuré _

Le clerc en vieil-homme dont les mains _ symbole des actions _ sont dans la gueule de léonins _ la non spiritualité _

Les feuille d'eau, le point de départ, _symbolisent le vieil homme _ La frise en damier indique des marches à gravir...

Les léonins en position de maîtrise _ les forces viriles du clerc sont maîtrisées _

Les chapiteaux ont-ils bien parlé !! Les chapiteaux ont-ils bien parlé !!

_______________________________ Je remercie Mme Lartigou qui a eu la patience d'attendre pendant la séance photos, c'était pourtant pendant le WE pascal. ______________ A.D. Avril 2023 |