|

L'église

romane de

SAINT-PIERRE-TOIRAC

dans

le QUERCY

Elle est considérée comme l'une des

pièces majeures du patrimoine médiéval

du Haut-Quercy, tant du point de vue de l'architecture

que de celui de

la sculpture.

Texte de Marc THIBOUT avec mes remarques en rouge

Photos de Alain DELIQUET

Les

photos sur ce site peuvent être utilisées

exclusivement

à des fins non commerciales après autorisation et

sous

réserve de mentionner la source: "http://chapiteaux.free.fr/"

Historique

D'après une tradition. l'église et le

lieu de Saint-Pierre-Toirac (1) furent donnés en 889 au

monastère Saint-Sauveur de Figeac par Caumont,

évêque de Rodez. En 1146 l'église

dépendait toujours de ce même monastère,

ainsi.qu'en 1244, date où l'on trouve le titulaire du

bénéfice mentionné dans la charte

d'élection d'Aimar à l'abhatiat de Saint-Sauveur (2).

Dès le IXe siècle, il aurait donc existé une

église à Saint-Pierre-Toirac et fort de cette tradition,

on a voulu .retrouver dans certains chapiteaux à entrelacs

des restes de ce premier édifice,

restes réemployés dans une construction plus

récente (3). C'est là une hypothèse qui ne semble

pas devoir se vérifier par la facture même des entrelacs

sculptés sur les chapiteaux et si l'on songe, que, dans le

Quercy notamment, on rencontre de nombreux exemples de chapiteaux de ce

type, non seulement bien après l'époque carolingienne,

mais encore a la fin du XIe et même au XIIe siècle.

Les deux absidioles qui ouvrent sur les croisillons du transept sont

incontestablement les parties les plus anciennes de l'église;

tous les détails de leur architecture permettent d'en attribuer

la construction avec vraisemblance au milieu du XIe siècle. Mais

comment ces deux absidioles se rattachent-elles au reste de

l'édifice? Deux solutions se présentent à l'esprit

: ou bien elles constitueraient le début d'une construction qui,

faute de ressources peut-être, aurait été

menée très lentement, l'ensemble de l'église ayant

été élevé eu.plusieurs campagnes ; ou

bien elles appartiendraient à un édifice du XIe

siècle qui aurait été détruit et dont on

aurait conservé des parties plus ou moins importantes en le

relevant de ses ruines.

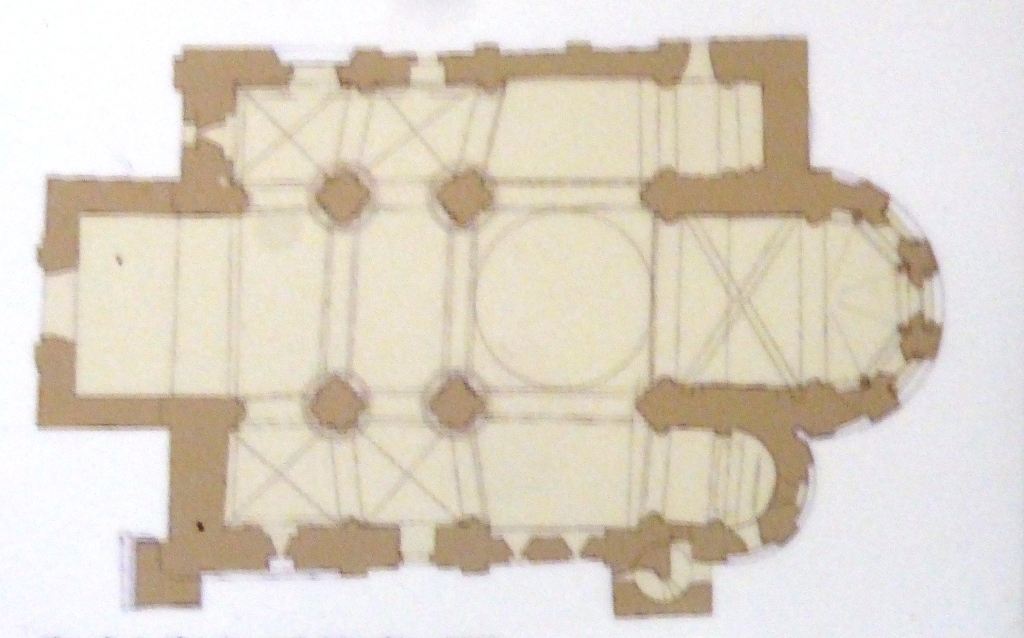

La seconde hypothèse

séduit bien davantage lorsque l'on constate la gaucherie

d'exécution révélée par le plan, gaucherie

qui peut s'expliquer facilement par le fait que le

maître d'œuvre aurait été

gêné par les fondations et les vestiges d'un

édifice antérieur dont il voulait tirer parti.

Actuellement, même une étude minutieuse ne permet pas de

déceler avec certitude ce qui reste de la construction du XIe

siècle, car les murs, par suite de travaux postérieurs et

de rejointoiements successifs, interdisent de tirer de l'appareil toute

déduction. Cependant, nous sommes tentés de croire que le

mur de façade, dont l'épaisseur est considérable

et, qui n'est à l'aplomb d'aucun des murs latéraux, alors

qu'il se situe dans le même axe que les absidioles, appartient

à l'édifice du XIe siècle.

Au XIe siècle

remontent aussi les parties basses des murs qui séparent le

chœur des chapelles latérales.

Un peu plus récents, mais antérieurs, cependant, au

remaniement de l'église, seraient les chapiteaux et les colonnes

qui limitent la travée droite du chœur, ainsi que quelques

éléments de décoration réemployés

dans le cordon mouluré qui passe à l'appui de la

fenêtre latérale sud, enfin les petits personnages

sculptés sur les claveaux des branches d'ogives de là

voûte.

C'est dans la deuxième moitié du XIIe siècle que

l'on peut placer le remaniement supposé et l'achèvement

de l'édifice. Mais, là encore, deux mains, sinon deux

campagnes, se révèlent. Le chœur et le transept,

où l'on retrouve des chapiteaux à feuillages

entrelacés ou à figures diffèrent assez

sensiblement de la nef dont les piles offrent des feuilles plates et

divers motifs plus évolués mais un peu maladroitement

exécutés, de sorte que, s'il est possible que peu

d'années séparent ces deux parties de l'édifice il

est à peu près certain qu'elles ne sont pas dues au

même maître d'œuvre.

Enfin achevée, l'église du XIe et du XIIe siècle

demeure sans grand changement jusqu'à une époque qui,

pour le Quercy tout particulièrement, fut extrêmement

troublée, le milieu du XIVe siècle. Les Anglais, en

effet, maîtres de l'Aquitaine, faisaient de continuelles

incursions dans les pays environnants et, en 1356, nous voyons leurs

troupes assiéger Cajarc, l'actuel chef-lieu de canton de

Saint-Pierre-Toirac (4). Quoi de plus naturel alors pour les habitants

que de songer à se protéger, eux et leurs biens, contre

l'envahisseur, et l'église, par sa masse même

et moyennant certains aménagements, ne pouvait-elle pas

devenir l'abri le plus sûr? C'est donc à cette

époque, étant donné surtout que les détails

de l'architecture viennent à l'appui de l'histoire, qu'il

faut placer les travaux qui changèrent totalement l'aspect

extérieur de l'édifice.

Un premier projet semble avoir reçu un commencement

d'exécution : l'élévation d'un clocher

fortifié sur l'absidiole du croisillon nord ; ainsi en

témoignent la disparition de la partie circulaire de cette

absidiole, remplacée par un mur plat, et les corbeaux qui. sur

une longueur de quelques mètres, font saillie à

l'extrémité du mur nord de l'église. Mais, sous

les menaces toujours grandissantes, l'idée d'un simple clocher

fortifié parut sans doute insuffisante ; un repentir eut lieu et

en même temps que l'on consolidait et renforçait les

anciens murs, on établissait sur tout le pourtour de

l'église de hautes murailles qui firent du monument un

véritable donjon. En cas de danger, les habitants transportaient

dans l'église leurs biens les plus précieux et se

logeaient au-dessus des voûtes (5) ; ils pouvaient

même y séjourner; un puits ayant été

aménagé à l'intérieur de l'église

(6).

Une enceinte, probablement le mur du cimetière, ajoutait encore

à la défense ; elle n'est plus guère visible

aujourd'hui, à l'exception de la porte, qui demeure le seul

moyen d'accès à toute une partie du village et à

l'église elle-même.

Le porche qui précède la façade occidentale ne

présente aucun élément de datation ;

l'épaisseur des murs laisse à penser que ce n'est pas une

construction toute récente ; peut-être remonte-t-il au

XVIIe ou au XVIIIe siècle. Plus tardivement, il reçut sur

la face ouest un petit portail de style classique, au fronton duquel

est inscrite la date de 1827 (7).

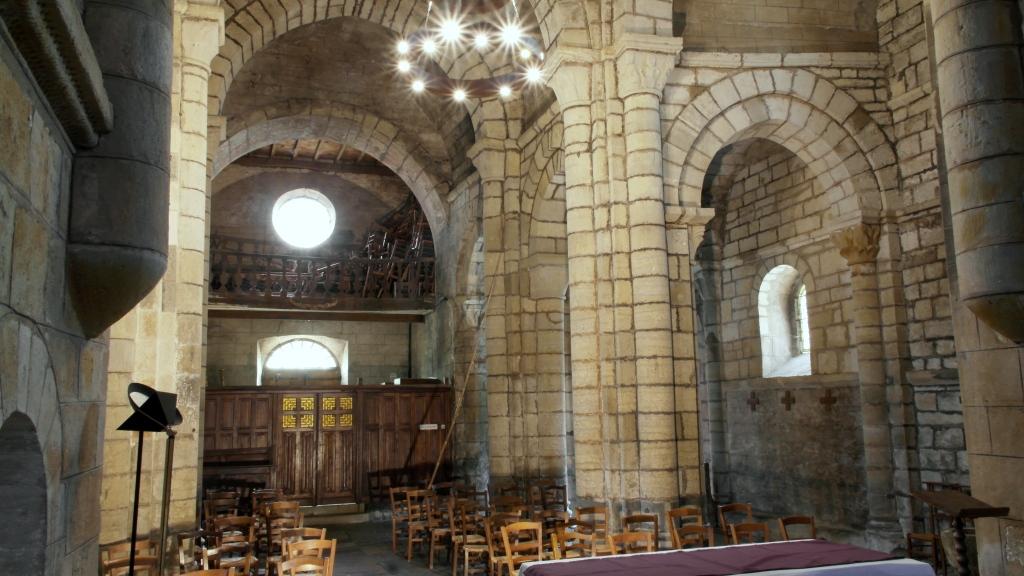

Intérieur

L'édifice, de dimensions

assez restreintes, comprend une nef de deux travées seulement,

accompagnée de collatéraux qui s'y raccordent

irrégulièrement, un transept non débordant sur

lequel ouvrent deux chapelles, un chœur d'une seule travée

droite que termine une abside à cinq pans inégaux.

Les absidioles témoignent d'une évidente

parenté de style. Les larges doubleaux en plein cintre qui en

limitent la partie droite et supportent la voûte en berceau ne

comportent qu'un seul rouleau non mouluré ; ils retombent sur

des colonnes engagées dont les bases se composent tantôt

d'un simple empâtement sur lequel se profilent des festons

ou des losanges plus ou moins frustes, tantôt de trois tores

égaux superposés, tantôt, enfin, de deux gros tores

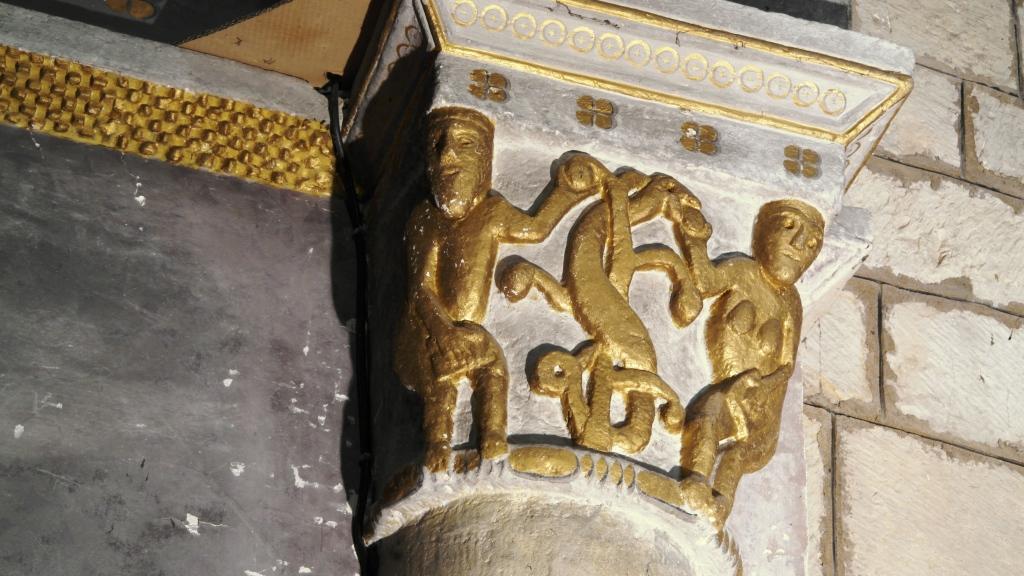

que séparent des figurines ou des torsades. Quant aux

chapiteaux, larges et massifs, ils sont ornés pour la plupart de

beaux entrelacs auxquels se mêlent ça et là des

feuillages; parfois, cependant, l'artiste a renoncé aux

entrelacs pour se hasarder aux scènes iconographiques :

ainsi,

à l'entrée de l'absidiole nord, on reconnaît un

personnage à haute coiffure, assis sur un trône et

encadré de deux soldats armés d'une épée,

symbole sans doute d'une scène de justice ;

dans la chapelle

sud, ce sont, d'un côté, Adam et Eve encadrant l'Arbre de

la Science, autour duquel s'enroule le serpent,

de l'autre un homme qui

porte sur le dos un animal dont les caractères morphologiques

permettent de reconnaître un loup.

(C'est le vieil-homme barbu qui peine à marcher sur l'astragale _ l'Église et sa communauté _

dans la voie spirituelle à cause de son animalité...comme

il est en face d'Adam et Ève cueillant le fruit défendu, qui

n'est plus celui de la science, mais le péché de chair

à l'époque, la connotation sexuelle est induite.)

Ces sculptures sont, en

général, assez grossières et

(

la corde est le symbole de la communauté des clercs et les

damiers ou marches d'escalier à gravir sont signe de

progrès à faire)

la main s'y montre

moins habile que dans l'exécution des entrelacs ou des lignes de

damiers qui décorent les larges tailloirs et se poursuivent tout

le long du mur à la naissance des voûtes.

Les chapelles communiquent avec le chœur par des passages en plein cintre.

Le chœur est formé d'une large et unique travée et

d'une abside polygonale, La différence d'axe et le raccord

visible de l'abside sur les murs de la travée

droite prouvent l'antériorité des parties

basses de celle-ci par rapport à celle-là ;

néanmoins, toutes les parties hautes de la travée droite,

excepté, comme nous l'avons dit plus haut, les chapiteaux qui

supportent les arcs doubleaux et quelques autres remplois,

appartiennent depuis la naissance des deux grandes fenêtres

latérales — l'homogénéité dans la

décoration est là pour le prouver — à la

même campagne de construction que l'abside elle-même. Les

quatre grosses colonnes engagées qui limitent la travée

du chœur diffèrent de celui-ci par l'ornementation des

chapiteaux :

ici, entrelacs et feuillages encadrent une torsade

crucifère ;

(Les représentations de croix commencent après les croisades, l'influence orientale est flagrante ici)

là, ils dessinent une sorte de grillage d'un

assez heureux effet;

(Ce sont enfermées dans des cages, ce que j'ai appelé les feuilles creuses dans mon glossaire,

elles sont le symbole des relations interdites aux clercs)

ailleurs,

(Des

moines et non des anges, qui iront au ciel, car ils ne sont pas dans le

péché, leurs mains _ symbole des actions _ sont dans la

lecture ou copie de livres saints )

ce sont deux anges aux larges ailes qui

tiennent de gros livres. Les tailloirs, plus ou moins

élevés, n'ont aucune décoration, à

l'exception d'un seul, sur lequel sont sculptées de grosses

boules.

Deux baies amorties par un arc trilobé, rappel lointain

peut-être d'influence auvergnate, ajouraient les murs

latéraux ; elles durent être bouchées au moment

où l'on fortifia l'église, car, du fait même de la

fortification, elle ne donnaient plus que sur les combles ; les

piédroits sont ornés de colonnettes.

Une voûte sur croisée d'ogives couvre l'ensemble de la

travée. Ces ogives ont une forme assez archaïque : elles se

composent de larges claveaux de section carrée et la voûte

n'a pas, à proprement parler, de clef : le claveau central de

l'une des ogives a reçu, exemple peut-être unique, deux

encoches dans lesquelles viennent s'emboîter les deux branches de

l'autre ogive. Ce système assez défectueux marque

cependant un progrès sur celui qui consiste à faire buter

obliquement sans encoche les branches de l'une des ogives sur l'autre

ogive. C'est une plus grande compréhension du rôle de

la croisée d'ogives : le maître d'œuvre a voulu

parer à la tendance qu'ont normalement les branches d'ogives,

lorsque la voûte est ainsi dépourvue de clef, à

glisser l'une contre; l'autre au moindre mouvement de la construction

(8).

Des colonnettes logées dans un retrait du mur de chaque

côté des baies trilobées, reçoivent les

ogives ; la position un peu singulière de ces colonnettes

porterait à les croire ajoutées, mais elles sont

absolument du même type que leurs voisines et que celles de

l'abside ; rien n'autorise donc à admettre pareille supposition.

Les ogives à profil carré se rencontrent principalement

dans les voûtes du midi de la France ; c'est au milieu et

à la seconde moitié du XIIe siècle

qu'appartiennent la plupart des voûtes ainsi construites (9).

La

réfection du chœur, par le caractère

même de la voûte, se place donc dans la deuxième

moitié du XIIe siècle.

(Remarquez les arcades en dents de scie que d'habitude l'on ne trouve qu'à l'extérieur )

A la même campagne de construction appartient aussi l'abside. Les

trois pans du mur de fond sont, ajourés de fenêtres prises

sous une arcature en plein cintre, bordée de dents de scie ;

cette arcature se continue, mais aveugle, sur les deux autres pans.

Toutefois, la dernière arcade du côté nord est

brisée, car, en raison du désaxement de l'abside par

rapport à la travée droite, le pan nord est moins large

que celui qui lui fait face au sud. Les colonnettes qui supportent la

série d'arcades ont leurs bases cerclées d'une torsade et

leurs fûts sont de section polygonale ; chapiteaux et tailloirs

épousent la forme de l'angle auquel ils s'adossent et soulignent

ainsi les pans de la voûte, qui s'amortissent ensuite en

cul-de-four. L'infinie variété des motifs de feuillages

entrelacés qui chargent les corbeilles dénote une

recherche décorative.

(Les

léonins sont la force virile du moine représenté

au centre, celle-ci doit être maîtrisée, ce que

montre la position de la queue passant entre les pattes et se dirigeant

vers le ciel. Sinon c'est la force virile qui prend le dessus, ce que

montre le léonin maîtrisant la tête du clerc avec

ses pattes. Voir queue, maîtrise, pattes )

Si certains chapiteaux du transept portent encore des motifs analogues,

d'autres sont historiés. Là, un homme entouré de

deux lions dont les pattes de devant reposent

et peut figurer Daniel dans la fosse aux lions ;

ailleurs, cinq

personnages debout, qui tiennent par les bras, semblent mimer une danse.

(

C'est la chaîne humaine, la solidarité et l'entraide

entre moines de la communauté, celle-ci les

empêchera de

se faire dévorer l'âme comme le montre les deux

médaillons, où l'on voit les forces viriles

léoniennes engoulant leurs âmes. En effet on ne

représente pas encore l'enfer à l'époque, on est

positif, on cherche à élever l'âme positivement et

non par la terreur... Remarquez les dents qui pour une fois ne sont pas

en dent de scie, mais plutôt en boules ? Plus loin un chapiteau

sera rempli de telles boules,)

)

Une coupole couvre la croisée ; elle est moderne, comme on peut

s'en rendre compte à l'extrados de la voûte, mais les

pendentifs sont primitifs.

Des grandes arcades qui supportent cette coupole, les unes, affectent

la forme du plein cintre, les autres sont légèrement

brisées ; les voûtes en berceau des croisillons en

épousent les différents tracés.

La nef elle aussi, reproduit cette disposition : au nord doubleaux du

collatéral et grandes arcades sont brisés ; an sud. ils

demeurent, en plein cintre. Toutefois, on ne peut envisager une bien

grande antériorité d'un côté par rapport

à l'autre, mais tout au plus supposer que l'on a commencé

par monter les arcs du sud avant ceux du nord. La nef, en effet, est

une construction homogène : les piles sont des massifs à

ressauts irréguliers, flanqués de colonnes

engagées : les bases sont moulurées de deux tores

égaux séparés par une gorge.

Les chapiteaux,

assez frustes, s'ornent surtout de feuilles plates plutôt

esquissées que sculptées, parfois accompagnées de

petites figures qui se détachent aux angles de la corbeille.

Les collatéraux, couverts de voûtes d'arêtes,

offrent les mêmes caractères, à l'exception d'un ou

deux chapiteaux qui portent des sortes de palmettes ou des

rangées de dents de scie. Cependant, si le style de cet ensemble

est uniforme, le plan, par contre, comme nous l'avons

déjà noté, est fort irrégulier. En effet,

un décalage très sensible des supports des

bas-côtés par rapport aux piles de la nef a

entraîné la déformation des travées de ces

bas-côtés, déformation encore accrue par le

fait que les murs latéraux ne sont pas perpendiculaires au

mur de façade, Or, comment peut-on expliquer que l'on

ait placé si peu en face les unes des autres les demi-colonnes

destinées à recevoir les arcs-doubleaux des

collatéraux? L'hypothèse la plus naturelle serait de

penser que l'on éleva d'abord les murs extérieurs, puis les piles, en utilisant

peut-être pour celles-ci des fondations antérieures, et

que le raccord s'en trouva défectueux ; mais un détail

prouve que pareille supposition est en partie inexacte : les

demi-colonnes des piles tournées vers les bas-côtés

n'ont pas été placées dans l'axe même de ces

piles, mais ont été repoussées de manière

à racheter le plus possible la déviation. Donc, si

dès la plantation des piles, on s'est préoccupé de

redresser le gauchissement prévu des arcs-doubleaux, pourquoi

n'avoir pas établi l'ensemble de la pile de façon

à éviter entièrement ce gauchissement? Or,

cela n'était pas possible, étant donné

l'espace compris entre le mur de façade et la croisée du

transept, car celle-ci eût été rectangulaire et non

carrée, ce qui aurait empêché de monter une

coupole. En résumé, on est amené à

former l'hypothèse qu'après avoir

élevé les murs en utilisant ou non des vestiges

antérieurs, on établit les piles de manière

à laisser la largeur nécessaire au transept, mais en

s'efforçant, par le déplacement des demi-colonnes, de

redresser un peu l'obliquité des travées des

collatéraux.

Le porche qui précède la nef ouvre largement sur celle-ci

et forme une petite travée supplémentaire,

voûtée, comme le vaisseau central, d'un berceau

brisé.

La nef, par son mode d'élévation, par sa

décoration, par ses arcs tantôt brisés,

tantôt en plein cintre, paraît devoir se placer vers le

milieu du XIIe siècle, mais, comme nous l'avons

déjà fait remarquer, il est difficile d'admettre que ce

soit le même, maître d'œuvre qui s'employa à

reconstruire l'église entière; le chœur, en effet,

par sa voûte d'ogives encore très primitive, quoique

d'une technique déjà recherchée, n'a pu être

conçu que par un homme de la nouvelle école,

désireux de mettre en pratique les plus récents principes

; la nef, au contraire, bien que très voisine du chœur par

la date, sinon contemporaine, est l'œuvre d'un traditionaliste

construisant selon la vieille formule du pays : avec son vaisseau

central obscur, sa maîtresse voûte en berceau, ses

voûtes d'arêtes sur les collatéraux, elle se

rattache à la formule de la grande école, encore qu'assez

mal définie, qui s'étend au XIIe siècle de

Toulouse à Poitiers ; ces deux méthodes de construction

méritent d'être soulignées et ajoutent encore

à l'intérêt de ce petit prieuré

bénédictin.

Extérieur

A l'extérieur, si ce

n'était l'abside, qui n'est pas englobée dans les

fortifications, rien ne permettrait, au premier abord, de

découvrir l'église romane ; on se trouve en

présence d'un énorme cube de pierre, véritable

donjon dont les hautes murailles nues ne portent d'autre

décoration que les créneaux et les merlons qui en

découpent le faîte. Cependant, un examen plus attentif

révèle la présence d'étroites

fenêtres encadrées de petits contreforts plats qui

rappellent, dans la partie basse des murs, que l'on n'est pas

uniquement devant une forteresse; enfin, dans la seconde

travée du collatéral sud ouvre un petit portail en plein

cintre dont le tympan a été arraché et

encastré par la suite dans le mur latéral nord du porche.

La sculpture de ce tympan, bien conservée, représente un

personnage qui chevauche un lion et, semble-t-il, lutte avec lui.

tandis qu'en arrière un arbre sur lequel est perché un

oiseau figure probablement la forêt et qu'en face un ange

nimbé brandit une croix. Rien, dans les légendes des

saints locaux, n'éclaire la signification de cette scène

; peut-être faut-il y voir une corrélation entre l'Ancien

et le Nouveau Testament : Samson et le lion symboliseraient

celui-là, l'ange et la croix celui-ci ; quoi qu'il en soit, ce

thème iconographique est assez étrange et rare.

(Ce

thème est un clin d'oeil à Samson terrassant le

dragon. Samson, l'oing de Dieu, qui a vaincu le lion tient sa force de

Dieu, mais c'est une femme qui l'a anéanti. L'histoire est

developpée au transept de l'église d'AULNAY, le

thème de Samson maîtrisant le lion n'est pas rare mais

omniprésent!!.

Il symbolise le combat spirituel, celui que le moine doit accomplir

pour vaincre et dominer la force virile, donc son attirance pour les

femmes. Le volatile dans les branches qui sont des rinceaux est un

complément qui symbolise la victoire après les

chutes et progrès dans le parcours de la vie spirituelle du

moine. L'ange à droite lui montre la croix et les

évangiles... il est en train d'exorciser le moine au prise avec

son vice, ou bien lui montre la route à suivre ...)

Les murs

de l'absidiole sud. sur lesquels se dressent, des contreforts de faible épaisseur, ne portent aucune

décoration, pas plus que les étroites fenêtres en

plein cintre chargées d'éclairer l'intérieur de

cette absidiole. Des modillons à figures, aujourd'hui

très détériorés, couronnent le mur, que

surmonte la fortification du XIVe siècle.

L'abside polygonale est épaulée de larges contreforts

plats qui se prolongent en arcs de décharge et renforcent par

là même la partie supérieure du mur; ceux-ci,

d'ailleurs, ainsi que le couronnement lui-même, d'un appareil

assez différent, semblent résulter de travaux

postérieurs. Les fenêtres, en plein cintre, sont

ornées aux piédroits, selon le principe adopté

déjà à l'intérieur, de colonnettes aux

chapiteaux décorés d'entrelacs et aux bases garnies de

torsades. Le haut mur de défense passe d'une chapelle à

l'autre en s'appuyant sur l'arcade qui sépare l'abside de la

travée droite du choeur.

Signalons enfin pour achever la

description rapide de l'extérieur un assez large portail en

tiers-point, percé au XIV e siècle dans son le mur

de la première travée du collatéral nord. Le choix

de l'emplacement n'en a peut-être pas été

laissé au hasard, car ce portail est situé dans le

même axe que la porte de l'ancien cimetière et, en cas

d'attaque soudaine, ces deux portes largement ouvertes devaient

permettre à la population de se précipiter en masse dans

l'église et d'éviter de la sorte un encombrement funeste.

Aujourd'hui très détérioré, ce portail est

bouché dans toute la hauteur par une assise de briques.

Nous voudrions, pour terminer, montrer les rapports de l'église

de Saint-Pierre-Toirac avec les monuments qui l'environnent. Outre le

chœur et la nef. qui sont dans l'esprit du pays, l'un par sa

croisée d'ogives très caractéristique de celles du

midi de la France au milieu du XIIe siècle, l'autre par sa

traditionnelle élévation, le plan est bien celui de

tout un groupe d'édifices de la région, pour la plupart

prieurés bénédictins : aux églises du

Bourg, de Montjaux, de Castelnau-Pégayrolles, à la

chapelle de Perse, on retrouve un transept plus ou moins

débordant, sur les croisillons duquel ouvrent des

absidioles, un passage, souvent-bouché par la suite, entre

ces absidioles et le choeur, un choeur d'une seule travée

droite terminé par une abside polygonale ou ronde.

L'arcature décorative qui englobe les fenêtres de

l'abside et pour entrer davantage dans les détails, ces

chapiteaux qui. par leur corbeille et leur tailloir, accusent l'angle

du mur auquel ils s'adossent sont aussi un caractère commun

à plusieurs églises du Quercy et du Rouergue. Enfin, et

surtout, par ses fortifications, l'église de Saint-Pierre-Toirac

s'apparente à nombre d'édifices du midi de la

France, et plus particulièrement à sa voisine,

l'église de Rudelle. entièrement construite au XVe

siècle. Elle constitue un des plus intéressants

exemples de ces églises transformées ou

construites pendant la guerre de Cent ans dans un but défensif,

et ses vicissitudes en font à plus d'un titre une

véritable page d'histoire locale.

_____________________________________________________________

(1) Gant, de Cajarc, arr. de Figeac, départ, du Loi.

(2) Longnon, Pouittés du diocèse de Cahors, p. 129, 11° 463.

(3) J--A. Delpon, Statistique du Loi, 1S31.

(4) Denifle, La désolation.des églises... en France, Paris, 1899, in-80, p. 272.

(5) Voir Raymond Rey, Les vieilles églises fortifiées du midi de la France, Paris, 1925, gr. in-8n.

(6) Ce-puits existe toujours; il est situé au milieu du carré du transept.

(7)

Le Service des Monuments historiques vient de faire supprimer la

sacristie accolée à l'absidiole sud du transept, sacristie qui

défigurait le chevet du monument.

(8) V. Lasteyrie, Architecture éthique, t. I, p. 247.

(9) Marcel Aubert, Les plus Bail, mon., 1934, p. 16.

_________________________ Source du texte:Gallica.bnf.fr

________________

Faisons parler quelques chapiteaux Faisons parler quelques chapiteaux

|

Sous un tailloir en marches d'escalier à gravir...

sous des feuilles à 4 pétales, symboles de beauté terrestre

La feuille creuse

elle est presque toujours nouée comme ici

Remarquez les 4 stries sur l'astragale entrecoupées par des motifs presque ronds.

Mots clés:noeud, feuillages, orientation, quatre, escalier, boule |

|

Le même chapiteau de face

L'"X" de l'interdit a été mis en valeur, il suffit de

suivre les extrémités, celle du haut forme une feuille

tournée au sol, elle se prolonge par une tige qui fait encore 5

"X" pour se terminer par une feuille dirigée vers le ciel qui

emprisonne un creux.

A l'époque ce thème omniprésent parle aux clercs !

|

|

La suite :

Les mêmes tiges que sur le chapiteau précédent

montent en tresse pour former un entrelacs, duquel des tiges

s'échappent pour enfermer la feuille creuse ou bien plutôt

la sublimer.

Dans les angles ces tiges forment deux feuilles composées de

feuillettes lancéolées, adoubées par quelque

chose qui me fait penser à des pattes de léonins.

Mots clés:entrelacs, feuilles lancéolées, feuille creuse |

|

J'y vois la version primitive style XIe

de l'ensemble des chapiteaux précédents.

Le but à atteindre c'est l'atlante qui supporte l'église

et l'Église au figuré, transposé en entrelacs

Le danger représenté par le léonin, la force virile qu'il faut maîtriser

transposé en feuille creuse à mettre en cage. |

|

Deux zones séparées par un texte où l'on peut lire PETRUS (Pierre) et IOAN(E) (Jean)

M probablement pour Marie ou METE pour Mathieu ?

M ETE CITE ?

(Je prend toute suggestion)

Dessus, dans la spiritualité ou bien l'éternité,

un entrelacs léché ou bien nourrissant des

léonins. C'est "le but à atteindre" ou bien le contraire: des

léonins mangeant le symbole de la vie éternelle.

(Les sculpteurs aiment choquer comme les graphistes !)

Dans le registre inférieur des têtes léonines

léchant ( elles aiment) ou crachant ( elles tentent) des

feuilles creuses.

Les têtes naissent d'un ensemble de "X"

"le danger ou l'écueil"

|

|

La suite sur le chapiteau suivant est aussi à 2 registres

Le danger au dessus avec des têtes diaboliques

La communauté solidaire et unie luttant devant ce danger

_ les moines se tiennent les uns les autres telle une chaîne humaine classique _ |

|

La maîtrise

Le moine tient par ses mains _ses actions _ les barbes qui symbolisent le vieil-homme en lui.

Remarquez à droite le retournement ou conversion intérieure, à droite signe d'évolution.

Cette posture dans la scène classique des mains maîtrisant les vices est pour moi unique.

Mots clés: barbe, vieil-homme, retournement, conversion

|

|

Un chapiteau unique en son genre

sans liens apparents avec d'autres chapiteaux..

|

A.D. mai 2023

|

|

Vers l'album JQ

Vers l'album JQ

Vers l'album JQ

Vers l'album JQ

Retour "ART ROMAN en

SAINTONGE"