|

L'église

abbatiale d'UZERCHE

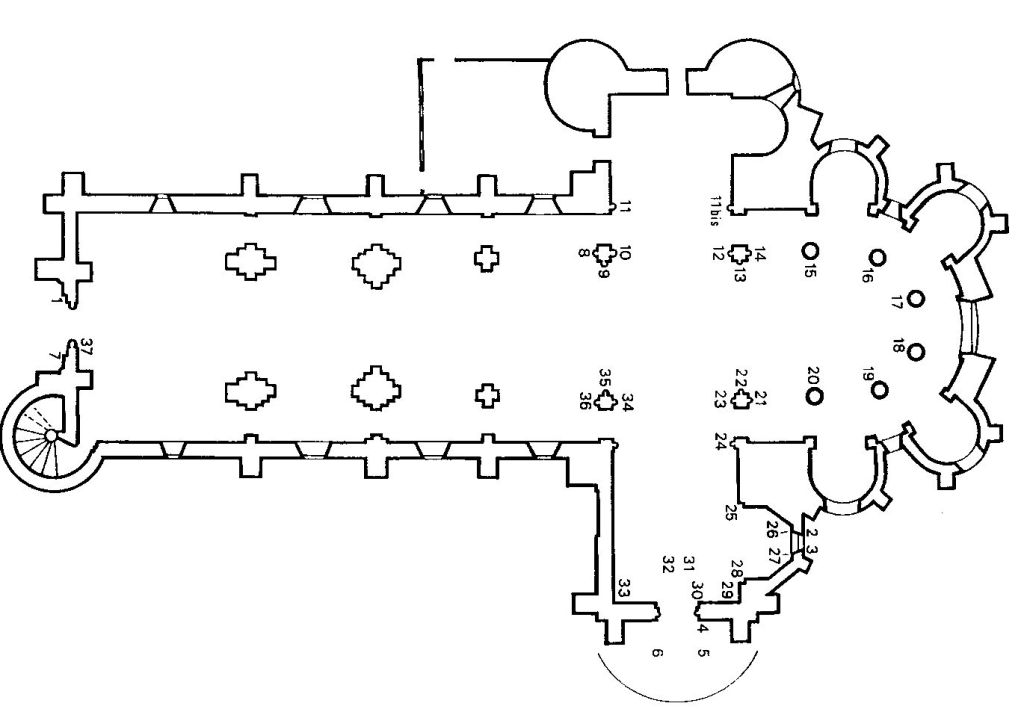

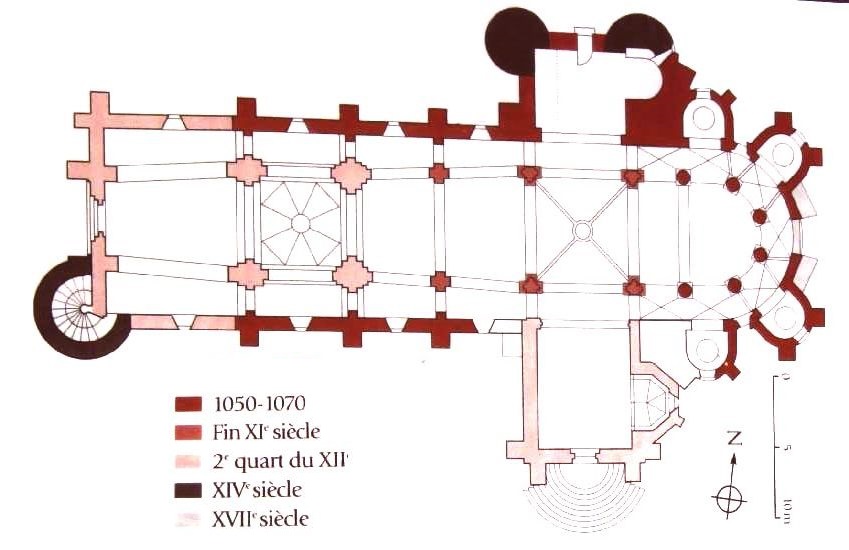

L'église Saint-Pierre d'Uzerche est établie au point culminant d'un éperon limité par un méandre de la Vézère, éperon dont l'occupation a pu être récemment précisée grâce à des sondages menés dans le jardin du presbytère qui jouxte l'édifice au nord. Ce site, qui dominait un important carrefour routier d'origine antique, a été occupé dès le Bronze final, puis abandonné pendant une longue période ; il a été enfin repeuplé au IVe siècle. Les fouilles ont notamment permis de découvrir les restes d'un édifice luxueux du Bas-Empire, dont on a mis au jour quelques fragments du somptueux décor de marbre et de mosaïques. En outre, dès la fin du Ve siècle, l'endroit était pourvu d'une église Saint-Pierre citée par l'évêque de Limoges Rurice Ier dans une de ses lettres. La seconde mention d'Uzerche est portée sur des monnaies mérovingiennes trouvées sur le territoire de la commune, et légendées Usercacas, User Castro. L'intérêt de ces mentions est considérable puisqu'elles mentionnent un castrum sur le site d'Uzerche au VIIe siècle. C'est ensuite l'abbaye qui, à partir de sa fondation, va, entre autres fonctions, assumer le contrôle de ce point stratégique. HlSTOlRE de L'INSTITUTION Nous sommes renseignés sur la fondation du monastère par l'une des chartes de son cartulaire. On y apprend qu'en 977, l'évèque de Limoges Hildegaire, après avoir enlevé l'église d'Uzerche au pouvoir des laïcs, la fait passer à la vie religieuse monastique sous la règle de saint Benoît. En outre, par ce texte, le prélat confirme au nouveau monastère, nommé Saint-Pierre, les dons faits par son prédécesseur Ébles ainsi que par Adémar, vicomte de Limoges. Dans ce document, même si les moines reçoivent la liberté d'élection, le poids de l'autorité épiscopale sur la nouvelle fondation paraît particulièrement sensible. Puis, peu avant l'an mil, le monastère est réformé par des moines envoyés de Saint-Augustin de Limoges et d'Eymoutiers. Quelques substructions, correspondant peut-être à une église pré-romane, ont été exhumées lors de sondages en 1987. En 1028, selon la Gallia Christiana, l'abbaye souffre d'un incendie, mais on entreprend presque aussitôt un relèvement des bâtiments. Puis, à partir de 1068, la discipline clunisienne est instaurée dans le monastère par Adémar, abbé de Saint-Martial, qui choisit parmi les moines de son abbaye un abbé pour le monastère d'Uzerche. Au début du XIIe siècle, l'abbaye, qui vient de recevoir des dons importants de l'évêque Eustorge, est florissante ; elle contrôle plus de cinquante églises. De plus, les reliques des saints Léon et Coronat, qu'elle possède et qui sont invoquées dans les cas de possession démoniaque, font l'objet d'un pèlerinage local. Cependant, à partir de 1120, le rythme des donations se ralentit très vite. Ce sont les guerres de Religion qui vont entraîner les ruines les plus importantes. À partir de 1579, l'abbaye subit quatre assauts des protestants durant lesquels sont détruits « livres, reliques et clocher » ; après la tourmente, il ne reste plus que neuf moines. Au XVe siècle, d'après un procès-verbal, il ne subsiste plus rien des bâtiments conventuels. Malgré le redressement spirituel entrepris à cette époque, la décadence est inéluctable. Par bulle du 18 août 1745, la communauté est sécularisée et intégrée à la congrégation des Exempts. La Révolution y supprime toute vie religieuse. HlSTOIRE du BÂTIMENT Quelques indications sur les travaux entrepris après l'incendie de 1028 ainsi que plusieurs dates de consécration nous sont données par la chronique-préface du cartulaire. On y apprend que l'abbé Gérard (1067-1096) acheva l'église depuis l'autel de la sainte Croix - dont on Ignore l'emplacement exact mais dont on peut, en raison du vocable, penser qu'il était dans la nef - jusqu'au portail. L'autel majeur fut d'abord consacré par Gui, évêque de Limoges (1073-1086). Cependant, une cérémonie solennelle était prévue à l'occasion du passage d'Urbain II en 1095 mais le pontife renonça à sa visite en raison des querelles épiscopales de Limoges. La consécration du monastère ne s'effectua donc qu'au début de l'année 1097. Des fortifications, dont plusieurs éléments subsistent, furent ajoutées à l'édifice, vraisemblablement à l'occasion de la guerre de Cent Ans. C'est aussi, sans doute, à ce moment qu'afin d'intégrer le portail ouest dans ce système défensif, on l'occulta par un mur de blocage percé d'une petite porte. Au début du XVIIe siècle, après les dégâts consécutifs aux guerres de Religion, d'importantes réparations furent effectuées dans l'abbatiale. Ainsi, une inscription gravée sur une des colonnes du rond-point nous apprend qu'en 1622, cette partie de l'édifice, en ruines, a été restaurée par les soins du prieur Antoine Pontier. En effet, d'après Jean-Baptiste Poulbrière, la flèche en pierre du clocher avait, cette même année, été détruite par la foudre, « qui tua dans l'église un moine à l'autel et endommagea deux piliers ». A la fin du XIIe siècle, si l'édifice est dans l'ensemble en bon état, des rejointoiements et des reprises sont nécessaires. Visitée par Prosper Mérimée, classée parmi les Monuments Historiques dès 1840, l'église est à ce moment très dégradée. En 1849, le même Mérimée, qui la considère comme « un des monuments les plus curieux du midi de la France », demande un devis à l'architecte Millet. Mais pour l'essentiel, les travaux de restauration, estimés à 80000 F, sont ajournés car la participation proposée par la commune (20000 F) est jugée insuffisante à Paris. Néanmoins, dans les années qui suivent, Millet réalise la « restitution », en brique, des créneaux de la tour sud-ouest et du passage fortifié attenant, travaux qui seront jugés « regrettables et ni conçus, ni faits de façon à améliorer l'état du monument » par Anatole de Baudot, lequel établit un nouveau devis de restauration de 99 854 F en 1877. Par manque de financement, ce projet est à son tour différé. Enfin, à partir de 1902, plus d'un demi-siècle après le classement, des travaux importants sont entrepris. Jusqu'en 1907, l'architecte Anatole de Baudot refait la presque totalité des couvertures et des charpentes ; ces travaux comprennent le remplacement des corniches et de certains corbeaux et la restauration des parements extérieurs. En 1909 et 1910, sous la direction de l'architecte Henri Chaîne, l'ancienne sacristie qui masquait une partie du chevet est démolie, ce qui permet de restaurer les chapelles rayonnantes; on construit une nouvelle sacristie dans l'angle du bras nord. Puis, de 1922 à 1926, l'architecte Louis-Albert Mayeux dirige les travaux de dégagement du portail ouest. II faut alors attendre les dernières années du XXe siècle pour que l'on se préoccupe à nouveau de l'édifice. En 1991, l'architecte en chef Jean-Jacques Sill établit un rapport sur l'état de l'édifice, puis, dans les années qui suivirent, réalisa d'importants travaux, notamment au clocher. A l'intérieur, les restaurations affectèrent la seconde travée de la nef dont la coupole, fissurée, fut consolidée et les enduits refaits. PRESENTATION DE L'ÉDIFICE Le chœur de l'église Saint-Pierre d'Uzercne est entouré d'un déambulatoire muni initialement de cinq chapelles rayonnantes (celle d'axe manque). Il est encadré par deux absidioles donnant sur un transept, lequel s'ouvre sur une triple nef de quatre travées, un clocher est élevé sur la deuxième travée de la nef. L'angle sud-ouest de la nef est englobé dans une grosse tour ronde et à ceux du bras nord du transept sont accolées deux tourelles. Si, pour l'essentiel, cet édifice a gardé son intégrité romane, un rapide examen montre des anomalies dans les dispositions générales. Ainsi est-on surpris par la présence d'un clocher au milieu de la nef, par la différence entre les deux chapelles du transept et enfin par les variations, suivant les travées, entre les largeurs des trois vaisseaux. D'autres altérations sont manifestement dues à des travaux postmédiévaux. Les réfections postérieures. Vraisemblablement au XIVe siècle, au moment de la guerre de Cent Ans, on procéda à des aménagements visant à fortifier l'édifice. De ce système défensif, il subsiste les deux tourelles du bras nord, dont une englobe l'absidiole orientée, ainsi que la tour sud-ouest, en moellons avec meurtrières en pierres appareillées, qui défendait le portail. L'érection de cette dernière a semble-t-il entraîné la réfection du mur gouttereau de la travée voisine ainsi que celle du mur occidental du collatéral sud. En outre, percée dans le mur ouest du bras sud, une archère, qui commandait l'élévation méridionale, est conservée. Les travaux du XVIIe siècle, qui semblent avoir été importants et s'être étendus bien au-delà du rond-point où ils sont signalés par une inscription, correspondent, en fait, à une véritable remise en état de l'édifice après les dégâts des guerres de Religion. C'est vraisemblablement à cette occasion que la chapelle d'axe fut supprimée et qu'on lui substitua une grande baie en plein cintre ; les six colonnes du rond-point et leurs chapiteaux furent remplacés et l'on réédifia sans doute l'ensemble des voûtes de ces parties. C'est en fait de nombreuses reprises en sous-œuvre qui ont été effectuées à cette époque. Elles consistèrent, notamment, en la modification des fenêtres, dont certaines furent alors réduites, ainsi qu'en la réfection de portions de murs des absidioles. À l'extérieur, on profita de ces travaux pour renforcer un grand nombre de contreforts. La construction romane. Pour les parties romanes, on peut présumer que trois conceptions furent successivement mises en œuvre durant le cours même du chantier.  Trois phases romanes. En premier lieu, on aurait élevé l'ensemble des murs extérieurs qui se distinguent par l'utilisation de petits moellons disposés, selon les travées, en lits horizontaux plus ou moins réguliers. Dans toute cette partie, les larges fenêtres, très peu ébrasées à l'extérieur, sont fermées par des claveaux généralement étroits. Ce premier parti ne comportait ni colonne, ni pilastre et excluait donc tout décor sculpté. Au contraire, les minces murs de l'enveloppe extérieure sont particulièrement inarticulés. Il est donc probable que, dans le projet, la nef unique, relativement étroite (12 m environ de large), était prévue avec charpente apparente ainsi que le transept et peut-être même le chœur. Les chapelles rayonnantes étaient sans doute, quant à elles, voûtées dès l'origine d'un cul-de-four. Tous ces éléments concourent à placer la construction des murs extérieurs de l'édifice à une date assez haute dans le XIe siècle. D'ailleurs, ce chevet austère, où les chapelles rayonnantes de plan outrepassé hissent leur arc d'entrée à une très grande hauteur, fait penser aux parties orientales de Vignory qu'Éliane Vergnolle place vers le milieu du XIe siècle ou de Saint-Savin que Marie-Thérèse Camus situe vers 1050-1060. Dans une deuxième étape, on a disposé un étroit déambulatoire à l'intérieur de cette vaste abside en implantant un rond point avec des piles circulaires. A cette occasion, on a dû renforcer tous les angles des murs extérieurs, à l'entrée des chapelles, en les englobant dans des massifs d'appareil assez grand et bien soigné qui forment des sortes de pilastres mal greffés. C'est sur ces supports qu'a été lancée une voûte dont il est aujourd'hui difficile, compte tenu des réfections du XVIIe siècle, d'imaginer le type originel. Dans le même temps, le mur reliant deux pilastres ajoutés a été partiellement refait de manière à ménager une fenêtre et un oculus selon un schéma déjà adopté à Saint-Sernin de Toulouse. Tous les pilastres sont couronnés par des impostes à cartouche qui fournissent une indication chronologique et permettent de les attribuer avec vraisemblance à la fin du XIe siècle. Puis, selon la même logique, est aménagée la croisée du transept où quatre piles de plan plus complexe constituées d'un noyau carré flanqué de trois colonnes engagées sont implantées. Afin d'installer une voûte, vraisemblablement en berceau, sur les deux bras du transept, d'autres piles ont été dressées à l'angle des bras et des collatéraux. Elles portent des doubleaux renforçant la voûte. Dans ce deuxième parti, la grande nouveauté est donc la place réservée au décor sculpté, sans doute réalisé par les tailleurs de pierre eux-mêmes dans le même matériau que celui des piles. On peut remarquer que tous les arcs sont en plein cintre dans le transept et dans le chœur, sauf une voûte légèrement brisée, presque sûrement refaite, au-dessus de l'abside, à l'entrée du cul-de-four. La grande arcade de la dernière travée est également en plein cintre comme celles des collatéraux. Cependant, la croisée n'a pas été jugée suffisamment solide pour supporter un clocher. Celui-ci ne sera réalisé, sur la nef, que lors de la dernière phase du chantier. Le déambulatoire Cette troisième étape des travaux a porté sur la nef, jusque-là sans doute couverte d'une simple charpente. On a voulu la voûter en la partageant en trois vaisseaux. Mais là, c'est un parti plus austère, sans aucun élément sculpté, qui a été adopté. Dans la partie orientale, deux travées (les troisième et quatrième) ont été délimitées par des piles cruciformes simplement composées de quatre pilastres autour d'un noyau central, pilastres sur lesquels retombent les doubleaux des voûtes ; celles-ci sont en berceau légèrement brisé sur la nef et en demi-berceau sur les collatéraux, bien que le doubleau retombant à l'autre extrémité sur un pilastre implanté dans le mur gouttereau soit lui-même en plein cintre. Dans la deuxième travée, deux supports beaucoup plus développés - comportant quatre pilastres, chacun sur dosseret - supportent un clocher élevé sur la seule nef principale. Curieusement, les deux piliers suivants, qui pourtant supportent aussi le poids du clocher, sont beaucoup plus frêles; ils comportent uniquement un noyau central dont les angles apparaissent entre les pilastres. Cette travée est couverte d'une coupole octogonale sur pendentifs. Tout autour, les voûtes des travées voisines et celles des collatéraux jouent le rôle de contrebutement à cette coupole. L'élévation du clocher comprend quatre niveaux, les deux premiers étant de plan carré alors que le dernier est octogonal. Comme dans tous les clochers de type limousin, le passage entre ces deux plans se fait par l'intermédiaire de gables qui sont ici disposés au milieu des faces du carré; l'angle raccordant les faces est occupé par un massif rectangulaire. Une travée a été construite à l'ouest du clocher. Beaucoup d'auteurs la considèrent comme contemporaine de la construction de la tourelle de l'angle sud-ouest (XIV ou XVe siècle). En fait, dans la partie inférieure du mur nord, à l'extérieur, deux portes romanes en plein cintre sont percées aux deux extrémités de cette travée. En outre, dans la partie supérieure du mur, on observe une fenêtre murée analogue à celles des autres travées de la nef; au-dessus de cette fenêtre a été construit un arc de décharge beaucoup plus vaste. Ce mur nord est donc ancien, et même si le mur sud a effectivement été refait, on peut penser que cette travée, bien que plus développée que les autres, est également romane. La nef se termine, en effet, par un portail occidental surmonté d'une archivolte ornée de billettes. Ce portail est tout à fait roman, même s'il est relativement simple. De type limousin, il est à deux ressauts entre lesquels est logé un tore reposant sur des colonnettes par l'intermédiaire de chapiteaux de calcaire. Bien que mutilées, ces deux corbeilles, qui appartiennent à l'art des vallées de la Vézère et de l'Auvézère, constituent un élément de datation du portail que l'on peut ainsi attribuer au deuxième quart du XIIe siècle. Au même moment, un décor élaboré dans le même esprit entièrement nouveau est disposé aux fenêtres du deuxième étage du clocher. Peu après, peut-être afin de réduire l'austérité de l'entrée du côté de la ville, entrée qui appartenait au premier parti, on a réaménagé le bras sud et l'absidiole qui donne sur ce bras. Dans son état refait, cette absidiole est peu profonde et comporte cinq pans. A l'entrée, dans une encoignure, deux colonnettes en délit, très étroites, portent un tore par l'intermédiaire de deux chapiteaux. La fenêtre d'axe est ornée de chapiteaux à l'intérieur et à l'extérieur, selon le schéma limousin. A l'extrémité de ce bras sud, on a ouvert un portail à ressaut unique comportant un tore sur deux colonnettes à l'intérieur et à l'extérieur. Son archivolte est soulignée par un cordon de billettes. Au-dessus est disposée une fenêtre, limousine sur ses deux faces. Les stalles La crypte Le choeur est bâti au-dessus d'une crypte de même plan, beaucoup plus massive. Implantée directement sur le rocher, qui empiète sur certaines de ses parties, cette crypte est éclairée par de nombreuses fenêtres de petite taille fermées par un linteau monolithe haut, épais et légèrement chanfreiné du côté extérieur. Trois exemplaires de ces ouvertures sont percées dans le mur qui relie les deux absidioles sud et dans les pans des deux absidioles qui l'encadrent. A l'intérieur, cette crypte est constituée d'une partie centrale dont les voûtes annulaires sont appuyées sur une pile axiale. Elle comporte aussi un déambulatoire qui communiquait avec les bras du transept grâce à deux escaliers aujourd'hui obstrués. En outre, la « confession » ouvrait sur l'église supérieure par des « fenestellae » percées dans le mur ouest, mais qui sont actuellement bouchées. Cette crypte présente un certain nombre d'anomalies de construction qui demanderaient une étude particulière; des recherches archéologiques permettraient sans doute de déceler si certaines parties ne sont pas antérieures à l'église actuelle, ce que semblent indiquer les textes. LE DÉCOR SCULPTÉ

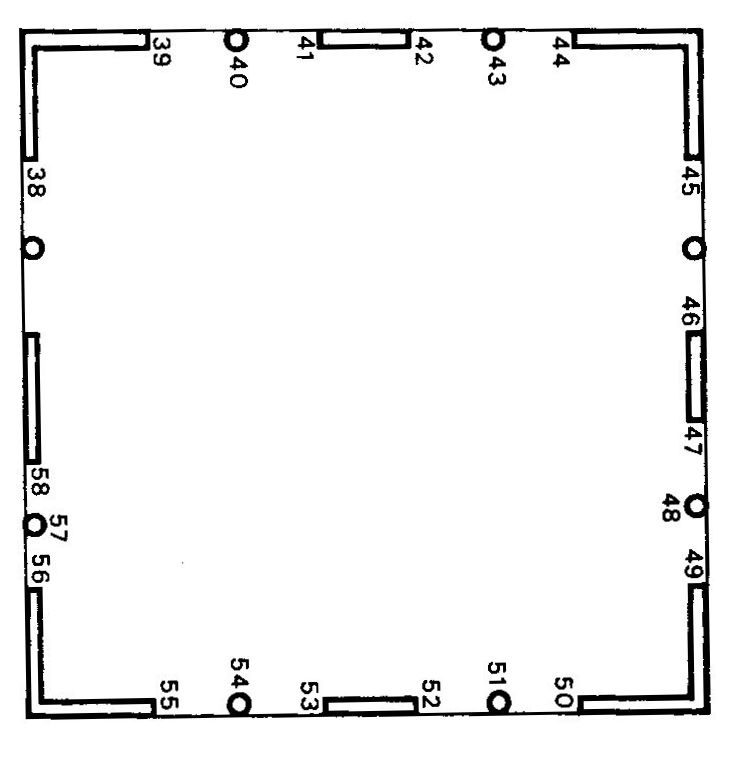

II n'a pas un rôle prépondérant dans un édifice où la qualité de l'architecture semble avoir été la préoccupation essentielle. Plusieurs parties de l'abbatiale - la nef, le bras nord du transept, les chapelles rayonnantes - sont même totalement dépourvues de sculpture. En outre, les restaurations du XVIIe siècle, qui consistèrent principalement en des reprises en sous-œuvre, affectèrent le décor sculpté. Ainsi les six chapiteaux des colonnes libres du rond-point (n° 15 à 20) furent-ils remplacés à cette époque par des corbeilles ornées de motifs hétéroclites : godrons, crosses, végétaux, masques, écusson, etc. En revanche, dans la zone de la croisée, il semble que ces restaurations ne consistèrent qu'en un remplacement de certains tailloirs. Seul nous paraît suspect un chapiteau situé à l'entrée du bras nord côté est (n° 11 bis) ; la corbeille de ce chapiteau est constituée d'une curieuse superposition de moulures. Il reste cinquante-et-une corbeilles, sur lesquelles ont porté nos observations ; vingt-et-une d'entre elles, appartenant aux parties hautes du clocher, constituent un groupe homogène. Parmi les autres, en grande majorité situées à l'intérieur de l'édifice, il faut distinguer deux séries : d'une part, celle de la croisée, du chœur et du rond-point, d'autre part, celle du bras sud du transept. Les chapiteaux de la croisée, du chœur et du rond-point Les CHAPITEAUX EN PLACE Les douze corbeilles de la zone de la croisée présentent de nombreux points communs. Uniformément taillées dans le granit, elles sont toutes d'inspiration corinthienne, même si quelques éléments seulement du modèle ont été conservés. Sur chaque chapiteau, la partie supérieure est traitée comme un registre distinct, sorte d'abaque échancré ou non. Outre les volutes d'angle présentes partout, cette partie de la corbeille comporte le plus souvent un motif central sur chaque face. il s'agit d'hélices, plus rarement d'une petite feuille ou même d'un masque. Enfin, les contraintes du matériau expliquent, en partie, le caractère fruste de ces sculptures. Les corbeilles les plus réussies se distinguent par une composition claire où des palmettes sont disposées soit au centre des faces ²(n° 34 ; fig. 44), soit sous les angles (n° 8 et 10). Ces palmettes alternent avec de hauts bouquets de folioles auxquels elles sont reliées par leurs tiges. Une taille en gouttière soignée donne relief et mouvement à cette unique couronne végétale. Sur les chapiteaux 9 et 24, les mêmes éléments végétaux sont disposés d'une manière plus désordonnée et leur taille, pour ainsi dire en réserve, donne un caractère plus schématique à l'ensemble de la composition. Néanmoins, sur le chapiteau n° 24, couvert d'un rinceau de feuillage gras aux souples palmettes très découpées, on peut noter l'originalité des deux tiges lancées obliquement sur les faces latérales. Les autres corbeilles (n° 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 35), plus frustes encore, présentent généralement deux registres d'étroites feuilles simples dont la nervure centrale est largement creusée en gouttière. Ces feuilles peuvent être disposées verticalement en deux couronnes (n° 14) ou, le plus souvent, Pilier N-E n° 12 & 13 Pilier S-E n° 21 &22 animées de mouvements désordonnés (n° 11, 13, 21, 22, 23, 35). Dans quelques cas, des lobes charnus ont été découpés dans le bourrelet épais qui forme le contour de ces feuilles (n° 12). Les chapiteaux déposés Creusés en bénitier, ils sont actuellement placés à l'intérieur de l'édifice, près des portes d'accès. Les deux corbeilles conservées dans les angles sud-est (n° 29) et sud-ouest (n° 33) du bras sud du transept sont sculptées sur leurs quatre faces, ce qui permet d'émettre l'hypothèse qu'elles proviennent du rond-point. La corbeille n° 29 s'apparente au groupe des chapiteaux les plus réussis étudiés au paragraphe précédent. Au centre de chaque face, une palmette est reliée par ses tiges à de hauts bouquets de folioles qui occupent les angles. Sur l'abaque alternent les volutes angulaires et les hélices. Deux lions, dressés sur leurs pattes arrière, s'affrontent sur chaque face de la corbeille n° 33. Leurs têtes, en se retournant, s'accolent sous l'angle pour n'en former qu'une qui crache une petite palmette et occupe la place de la volute. Les pattes antérieures de ces lions soutiennent une petite tête humaine ou animale qui occupe le dé. Les sujets de ces corbeilles, végétaux et lions dressés, renforcent l'idée d'une appartenance au rond-point d'origine. En effet, aussi bien à Sainte-Radegonde de Poitiers qu'à Saint-Savin, les colonnes de l'hémicycle montrent, en alternance, ces deux motifs. Le chapiteau n° 37, placé dans la nef à droite du portail ouest, nous est parvenu dans un médiocre état de conservation. De forme tronconique. le bloc n'est sculpté que sur trois faces. Son décor le rattache au n° 24. Au milieu de la face centrale, des tiges grasses, côtelées, sont attachées par un gros lien au-dessus duquel s'élève verticalement une palmette trilobée. Sous ce nœud retombe une simple feuille ovale taillée en gouttière. La sculpture du bras sud du transept Les dispositions adoptées lors de la rénovation du bras sud du transept confèrent un rôle important à la sculpture. Toutes les baies de cette partie de l'édifice sont, en effet, de type limousin ; de plus, l'arc d'entrée de la chapelle orientée est lui-même souligné d'un tore qui repose sur des colonnettes par l'intermédiaire de deux chapiteaux. On dénombre ainsi, dans cette portion de l'édifice, douze chapiteaux sculptés, ce qui fait de cet accès réservé aux fidèles un espace particulièrement orné. Pour ce décor, d'un tout autre style que celui de la croisée, le granit a été écarté au profit du grès et surtout du calcaire. Les chapiteaux de grès sont ceux qui se sont le moins bien conservés. Ainsi la corbeille n° 2 est-elle maintenant illisible, tandis que l'on devine encore, sur le chapiteau n° 4, les restes d'une tête de lion encadrée de rinceaux à tiges doubles terminées par des demi-palmettes aux lobes peu échancrés. Bien que placé à l'intérieur, le chapiteau n° 30 présente, lui aussi, une importante usure de surface. Des rinceaux, dont les grosses tiges côtelées se croisent sur les faces latérales, couvrent sa corbeille. Ils se terminent par des palmettes frustes. Sur les neuf autres corbeilles (n° 3,5,6,25,26,27,28,31 et 32), le calcaire a permis une sculpture fine et détaillée, un décor végétal très couvrant constitué de petites palmettes en fort relief y domine. Par exemple, le chapiteau n° 5 présente une unique couronne avec, sous les angles, des groupes de deux demi-palmettes alternant avec de hautes et étroites palmettes auxquelles elles sont reliées par les tiges. Sur les quatre corbeilles situées à l'intérieur de la chapelle orientée, des têtes animales ou humaines sont associées à un décor végétal du type qui vient d'être décrit. Les trois têtes de lion sculptées aux angles du chapiteau n° 27 crachent deux rinceaux dont les grosses tiges nervées se croisent au centre des faces. À l'arc d'entrée, ce sont des masques humains joufflus, aux traits réguliers et aux cheveux bouclés disposés en mèches, qui occupent les angles des corbeilles n° 25 et 28. Chacun d'eux surmonte un motif de trois palmettes disposées en rosace ; sur la partie centrale des faces deux palmettes sont superposées. Les chapiteaux du clocher  C'est au deuxième étage, de plan carré, que se concentre le décor sculpté du clocher. Chaque face est percée de deux grandes baies comportant chacune trois chapiteaux : deux, de petit format, supportent le tore d'encadrement; un, de grande taille, surmonte la colonnette qui partage l'ouverture en deux fenêtres géminées. Compte tenu des corbeilles sans décor mises en place lors des restaurations, ce décor du clocher comprend six chapiteaux de grande taille et quinze de petit format, tous réalisés en calcaire. Les chapiteaux des colonnettes centrales L'état d'achèvement de la sculpture est variable suivant les corbeilles. Quatre d'entre elles sont sculptées sur leurs quatre faces (n° 40, 43, 51 , 54). Seule la face est, visible de l'extérieur, du chapiteau n° 48 est achevée, les autres sont seulement dégrossies. Sur l'ensemble de la corbeille n° 57, le décor est resté au stade de l'ébauche. Trois de ces chapiteaux (n° 40, 43 et 57) sont ornés d'un décor végétal couvrant assez semblable : des palmettes très découpées, aux lobes renflés, reliées à des tiges grasses côtelées, sont posées de manière lâche sur la corbeille. Cependant, ces chapiteaux se différencient par la qualité de leur composition. La symétrie règne sur le n° 40 où chaque face présente une tige verticale montant de l'astragale. Aux deux tiers de sa hauteur, cette tige se ramifie en deux plus petites qui se dirigent vers les angles où elles se terminent par des palmettes. À ces dernières tiges sont accrochés les pédoncules de deux grandes demi-palmettes qui s'accolent sous les angles pour ne former qu'une seule palmette inversée. Un motif semblable, mais de dimension plus restreinte, occupe la partie centrale supérieure des grandes faces. La composition des corbeilles n° 43 et 57 est beaucoup plus désordonnée. Dans le cas de la première, les motifs représentés sur les quatre faces sont tous différents. La face nord, tournée vers l'extérieur, est constituée, pour l'essentiel, d'une tige terminée par une palmette ; dans la partie haute, deux palmettes sont disposées dans les angles. À l'opposé, au sud, deux tiges grasses, sortant du bec d'un oiseau placé dans la partie supérieure, encadrent une grande palmette qui occupe la majeure partie de l'emplacement disponible. La face est montre dans sa partie supérieure, au centre, une palmette inversée, tandis que les tiges et un bouquet de folioles occupent la partie basse. Sur la face ouest, un rinceau à tiges bouclées, auquel sont accrochées des palmettes, se déploie sur toute la surface. La corbeille n° 57 est décorée de la même façon mais la confusion y est encore plus grande. Parmi les corbeilles de grand format, les trois non encore examinées méritent une étude détaillée. Remarquons que deux d'entre elles (n° 51 et 54), sur la face sud du clocher, sont orientées vers le bourg ; l'autre (n° 48) est disposée à l'est. Sur chacune des petites faces du chapiteau n° 54 (fig. 181) deux lions se dressent, la tête sous l'angle de la corbeille. Ceux qui se trouvent sur la face arrière ont leurs pattes antérieures posées sur les queues croisées des lions auxquels ils sont adossés. Ceux de la face avant adoptent une position à peine différente. Le chapiteau n° 51 (fig. 209) est d'une composition et d'un style tellement semblables à ceux du n° 54 qu'on peut l'attribuer au même sculpteur. Quatre anges en pied sont disposés sous les angles de la corbeille. Ceux de la face arrière ont la main gauche posée sur la paume de leur main droite, tandis que ceux de la face avant tiennent un bâton placé verticalement entre eux deux. Les larges faces latérales sont occupées par leurs ailes repliées derrière eux. Sur la face est du chapiteau n° 48 on remarque un personnage de face dans une mandorle. Il est richement habillé d'une longue tunique recouverte d'un manteau bordé d'orfroi. ses pieds sont nus. son visage allongé est apparemment imberbe. Il présente devant lui un livre ouvert. Il pourrait donc s'agir du Christ, bien que nulle trace de nimbe ne soit visible. Les chapiteaux de l'encadrement des baies Cinq ont un décor entièrement végétal (n° 39, 44, 50, 52, 55). Constitué de palmettes aux tiges bouclées, ce décor s'apparente à celui vu précédemment sur les corbeilles n° 40, 43 et 57. Sur trois autres corbeilles (n° 53, 56, 58), une petite tête est en outre figurée sous l'angle. Elle est humaine au n° 58. Dans les deux autres cas, il s'agit d'un animal qui crache le rinceau (oiseau pour le n° 56, lion pour le 53). Il est intéressant de remarquer que les deux petits chapiteaux de calcaire, très mutilés, qui reçoivent le tore d'encadrement du portail ouest de l'église (n° 1 et 7) appartenaient à la même série. Ils portaient vraisemblablement des bustes de lion crachant des bouquets de palmettes. Parmi les petites corbeilles à décor non végétal, il faut signaler le n° 42. On y distingue deux dragons affrontés, à tête d'oiseau, se mordant mutuellement le cou. On trouve un chapiteau identique au Dorât. La figure humaine apparaît seule sur les corbeilles n° 38 et 41. Le mauvais état de ces sculptures et leur emplacement, à une grande hauteur, rendent incertaine leur identification : peut-être s'agit-il d'un personnage en buste tenant deux « fers » pour le premier, et d'un acrobate, la tête en bas, pour le second. Les quatre dernières corbeilles (n° 45,46,47,49), toutes situées sur la face est, sont identiques. Une tête humaine aux cheveux frisés, tout à fait comparable à celles que l'on observe sur les chapiteaux n° 25 et 28 du bras sud du transept, y est figurée entre deux motifs symétriques qui sont peut-être des têtes de canard, de profil, becs dirigés vers l'extérieur. Les chapiteaux : chronologie relative Les sculptures les plus anciennes sont celles de la zone de la croisée. La plupart des chapiteaux y sont, en effet, surmontés d'un type bien particulier de tailloir : à chanfrein droit sous une gorge. Nous retrouvons ce caractère, au tournant du siècle, dans une série d'œuvres limousines, à Beaulieu en Bas-Limousin, ainsi qu'à Saint-Junien et Chambon-sur-Voueize en Haut-Limousin. Par leur style et leur iconographie, les reliefs du clocher s'inscrivent eux aussi dans une série caractéristique, celle de la sculpture du deuxième quart du XIIe siècle entre Vézère et Auvézère. Il est plus difficile de rattacher les chapiteaux du bras sud du transept à un courant bien défini. Néanmoins, l'emploi du calcaire, l'importance et la place de ce décor suggèrent une datation voisine de celle proposée pour les reliefs du clocher. Les sculpteurs des corbeilles de ce bras sud, vraisemblablement locaux, se sont peut-être inspirés des œuvres des maîtres du clocher, juste après que ceux-ci eurent quitté le chantier. Les autres éléments sculptés Le Relief accompagnant l'épitaphe de BOSON

Cette inscription, visible dans le bras sud du transept à 1,65 mètre du sol, a suscité depuis longtemps l'intérêt des chercheurs en épigraphie. Il s'agit de l'épitaphe d'un moine nommé Boson pour lequel Robert Favreau et Jean Michaud, dans l'étude la plus récente, estiment que l'on ne peut donner d'identification plus précise. L'étude paléographique menée par ces auteurs les a conduits à attribuer cette inscription à la fin du XIe siècle. Un relief de petite taille, sculpté dans le même calcaire jaunâtre, accompagne cette épitaphe. On y voit un personnage debout, tenant un livre devant lui ; une figure en buste, placée au-dessus de sa tête, le saisit par les épaules et semble vouloir l'entraîner. Si l'habit et la tonsure du premier personnage le désignent clairement comme un moine, le second, dont certaines parties, en particulier la tête, sont mutilées, est plus difficille à identifier. Il est néanmoins probable, malgré l'absence d'ailes dans l'état actuel, qu'il s'agit d'un ange emportant Boson au ciel. En dépit de l'usure de surface, on perçoit encore le style soigné de cette sculpture (proportions correctes, drapés élégants) et le mouvement que l'artiste a voulu donner à la figure de l'ange. Ces caractères ne s'accordent pas avec la datation avancée pour l'inscription. En effet, des détails comme l'extrême largeur des manches de Boson et surtout la draperie rassemblée sous l'une des épaules de l'ange, tout à fait semblable à celle des représentations de Gabriel des Annonciations d'Arnac et de Vigeois, ne nous permettent pas de placer cette sculpture avant le deuxième quart du XIIe siècle. Les modillons De très nombreux modillons sculptés, anciens pour la plupart, ornent les corniches de l'édifice. Une majorité d'entre eux est sculptée d'une fruste tête humaine ou animale. Les plus soignées parmi ces têtes sont au sud. Parmi les têtes humaines, il faut remarquer celles situées sous le toit de l'absidiole du bras sud du transept. L'une d'elles, représentant un vieillard barbu, se distingue par la qualité de son style. Ce faciès se caractérise par un visage régulier, bien modelé, aux yeux percés au trépan, et surtout par des cheveux et des moustaches traités en incisions parallèles, tandis que les deux pointes de la barbe, striées pareillement, s'enroulent en volutes de chaque côté. Trois chapiteaux du Dorât présentent des têtes absolument comparables. Cette analogie permet de placer la réfection du bras sud d'Uzerche vers 1130. Parmi les édifices conservés, Saint-Pierre d'Uzerche, commencé vers le milieu du XIe siècle, est le premier grand chantier roman du Bas-Limousin. La sculpture monumentale y occupe une place restreinte. Les plus anciennes corbeilles sculptées installées à la fin du XIe siècle, au voisinage du transept, taillées dans le fruste granit local, montrent un décor où l'on retrouve l'écho de celui de Saint-Martial de Limoges. Plus tard, durant le second quart du XIIe siècle, le second étage du clocher, le portail occidental et la chapelle du bras sud du transept ont été ornés de corbeilles en calcaire dont les reliefs, pour les deux premiers de ces ensembles, appartiennent à l'art des vallées de la Vézère et de l'Auvézère. _______________________________ Un des vitrail de la basilique. Je remercie Mme Évelyne PROUST de m'avoir permis d'utiliser le texte de son étude, que je n'ai fait qu'illustrer de photos. Cette étude fait partie d'une synthèse de ses recherches sur l'art de la partie méridionale du Limousin présentée dans son livre "LA SCULPTURE ROMANE EN BAS- LIMOUSIN" 24 églises y sont traitées en 358 pages aux Éditions Picard  _____________________________________________________________ Un squatteur de la basilique cherchant le soleil... AD Avril 2023

|