|

L'église de SAINT- CÉSAIRE (17)

Texte intégral de Charles CONNOUË Photos de Michel CARON que je remercieSAINT-CÉZAIRE Commune du Canton de BURIE (à 6 kilomètres à l'Ouest de cette localité et à 11 kilomètres de Saintes) L'église paroissiale de Saint-Césaire est d'une époque de transition XIIe et XIIIe siècles avec d'importants aménagements ultérieurs. Le chevet par exemple, a été refait au XIVe siècle et doit avoir remplacé une abside demi-circulaire.  La façade de cette église, classée Monnument Historique le 4 Septembre 1913, a été entièrement restaurée vers 1935. La nef à deux travées était autrefois recouverte par des voûtes de pierre reposant sur des arcs ogivaux   dont on voit encore les départs sur les colonnes d'angles et sur celles qui séparent les travées. Cette voûte a été détruite au XVIe siècle par les Huguenots. On distingue encore les traces de martelages sur les nervures restantes. Une colonne de cette nef est à remarquer. Romane d'origine elle est encore surmontée de son chapiteau nu du XIIe siècle, mais son fût a été deux cents ans plus tard, creusé de gorges qui l'ont revêtu des nervures ogivales pendant que les tores de sa base étaient taillés en forme de dé gothique.  Cette nef, éclairée à droite par une fenêtre rectangulaire et à gauche par deux petites fenêtres romanes largement ébrasées, est coupée par un mur percé d'une grande baie en arceau légèrement brisé qui donne accès au carré du clocher,  carré couvert d'une coupole demi-sphérique sur pendentifs. Les arcs à double ressauts, qui la soutiennent, sont portés par des demi-colonnes à chapiteaux nus adossés à des pilastres. Les arcs latéraux nettement détachés des murs créent des évidements qui forment une amorce de transept, lequel a vraisemblablement existé autrefois.  Le chœur et l'abside à chevet plat sont l'un et l'autre voûtés en ogive avec doubleaux, formerets et clés sculptées. Les nervures des arcs vont se perdre au sol par de fines colonnes sans chapiteaux. Le mur du fond du chevet est percé d'une petite fenêtre ogivale à un meneau, tandis que trois autres fenêtres, en plein-cintre celles-ci, éclairent le sanctuaire.  La façade présente une singularité digne d'attention. La galerie du premier étage est une arcature à six baies. Quatre de ces baies, celles du centre et de gauche sont en tiers-point, les deux autres à droite sont en plein-cintre. De plus les deux baies en plein-cintre de droite occupent ensemble une largeur égale à celle des trois de gauche. Cette asymétrie ne dépare pas l'aspect de cette façade qui demeure élégante.  Le clocher, arasé ou jamais terminé, est coiffé d'un toit pyramidal en charpente. Ses fenêtres ornées de fines colonnes et ses faisceaux d'angles le rendent intéressant.  Photo D. Torchut ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les églises de SAINTONGE (livre I épuisé) édition: R.DELAVAUD (Saintes) ______avec leur aimable permission_________________________  A PROPOS de PIERRETTE: A PROPOS de PIERRETTE:

Tout a commencé en 1975 : Bernard DUBINY, archéologue amateur, repère des outils en silex et des ossements au pied de la falaise de « La Roche à Pierrot », sur la commune de Saint-Césaire. Le propriétaire des lieux, une carrière en

pleine exploitation, comprenant l'intérêt de la

découverte, calma les ardeurs de sa pelleteuse et laissa la

place aux chercheurs. Les fouilles, étalées sur plusieurs

années, aboutirent à l’événement qui

fit de cette région un lieu connu des scientifiques du monde

entier. Les os mis au jour, datés par thermoluminescence,

avaient quelque 36300 ans.Il faudra attendre le printemps 1977 pour

voir débuter les premières fouilles scientifiques, sous

la direction du préhistorien François ÉVÊQUE.

Ce musée d’histoire locale est assez surprenant. D’abord parce qu’il présente divers objets de la vie quotidienne saintongeaise au XIXe siècle, comme une distillerie ou encore un ensemble de bujours, ces machines à laver de l'époque dont le nom vient de « bujhée » (la grande lessive). Dans les pièces voisines, vous découvrirez l’habitat d’une femme de Saint-Césaire qui vécut là au temps de Napoléon III. La visite de la cuisine, de la chambre à coucher et du vestibule de Célina Vinet est émouvante. Cette habitante de Saint-Césaire fit en effet don de sa maison à la mairie à la fin de sa vie. Dans les armoires sont encore rangées ses piles de draps. La vaisselle, placée dans l’égouttoir près de l’évier en pierre, attend d’être rangée. Le pot à débouère (pot de chambre) est placé au pied du lit. Comme si la maîtresse de maison venait de sortir, juste le temps d'une course. AD Nov.2023

|

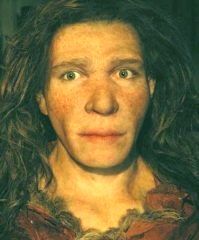

Pierrette en 1979 !

Pierrette en 1979 !