|

L' ÉGLISE de PETIT-PALAIS et CORNEMPS (33)

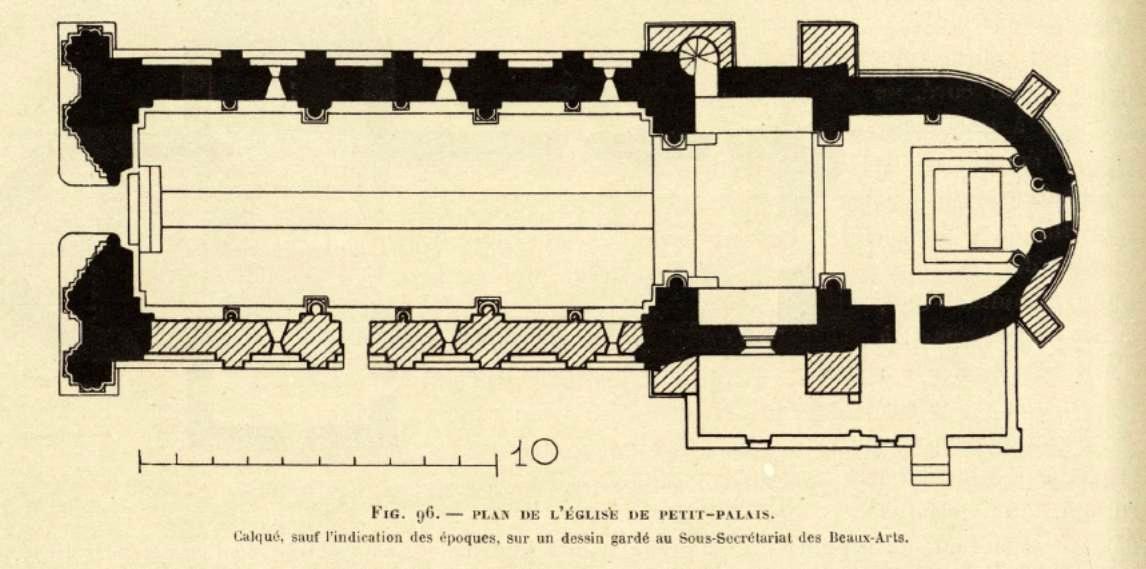

PETIT-PALAIS et CORNEMPS (Gironde) Commune du Canton de LUSSAC (Gironde) (à 16 kms au Nord-Est de Libourne) La modeste paroisse de Petit-Palais, dans le département de la Gironde, possède une très remarquable église romane, réputée, souvent citée ou reproduite et qui constitue, à très juste titre, l'une des plus intéressantes curiosités archéologiques de ce département.  Elle s'élève dans la vallée de l'Isle, non loin de Libourne mais n'en est pas moins essentiellement saintongeaise, elle l'est d'essence, de fait et probablement de construction. Émile MALE, parlant du « génie particulier des provinces de l'Ouest », et affirmant que « nulle part ailleurs l'art roman n'avait plus de séduction qu'en Saintonge », cite à l'appui de ses dire : Echillais, Rioux, Rétaud et... Petit-Palais. Il est facile, en effet, au premier coup d'œil jeté sur son étonnante façade de découvrir sous la multiplicité des attributs décoratifs qui l'ornent — et disons-le la surchargent — les grandes et belles lignes des compositions romanes habituelles de la Saintonge. Division en rez-de-chaussée, étage et pignon; portail et fausses portes, galeries et corniches, colonnes de séparation et d'angle. Sur un support classique de plan et de dessin, le maître d'oeuvre, sans doute saintongeais, mais sensible à l'ambiance régionale, a posé, superposé, ajouté, brodé, surbrodé et a finalement réalisé un ensemble, confus peut-être, mais éclatant d'exubérance, riche d'agréments et qui, par ses excès même, fournit au visiteur un exceptionnel sujet d'étude. L'église de Petit-Palais, ancien prieuré, a été construite dans la seconde moitié du XIIe siècle. Elle a subi de nombreuses et graves mutilations: nef et chevet abattus, clocher ravagé, mais toute son élévation occidentale, qui, de tout temps sans doute, fut la partie principale, est restée intacte et c'est sur elle que se concentre aujourd'hui tout l'intérêt de l'édifice. Cette façade, de dimension relativement restreinte, surprend par son aspect byzantin très marqué. Une première surprise provient du nombre inusité d'arcs polylobés qui s'inscrivent dans cinq de ses douze baies. Ces réminiscences mauresques ne se rencontrent habituellement qu'isolées, assez rarement par deux ou plus : l'abbaye de Trizay, l'édifice le mieux doté dans cet ordre d'idées en Charente-Maritime, n'en aligne que 6; pas en façade d'ailleurs, laquelle a disparu, mais sur des bâtiments annexes. Ici il en existe 8. Cette surabondance d'appels aux pèlerins indique-t-elle une situation particulière de ce « relais », parmi ceux jalonnant le chemin de Saint-Jacques, ou ne faut-il y voir qu'une simple fantaisie de l'exécutant désireux de jouer habilement avec les difficultés de son métier ? Le plus apparent de ces arcs, presque tous à cinq lobes et de travail très soigné, est celui de la petite voussure du portail. Il ressort d'autant mieux dans sa position centrale, que les claveaux nus des autres arcs qui l'entourent ne retiennent pas l'attention. Le troisième seul a sa clé ornée d'une tête humaine en fort relief. Peut-être l'effigie de l'artiste. Les plus remarquables sont ceux de la grande fenêtre percée au milieu de l'étage. Cette fenêtre est unique en son genre. Les trois voussures en plein cintre sont toutes les trois découpées en lobes (ce qui a posé de difficiles problèmes d'assemblage dont certains n'ont pas été parfaitement résolus) et, particularité nouvelle, mais bien girondine, les pointes des lobes sont toutes terminées par une petite tête humaine ou de monstre. La cinquième baie de l'étage, celle de droite, a aussi ses deux voussures découpées en lobes (trois seulement) avec les mêmes têtes humaines aux pointes. Au rez-de-chaussée les trois arcs pareillement redentés (portail et fausses portes) donnent de l'équilibre à l'ensemble. Le large cintre du portail est complété par un beau cordon ouvragé montrant une longue suite d'animaux : chiens, lièvres, perdrix, etc., qui font penser à ceux du portail de Biron, mais avec en plus, aux extrémités, pour compléter cette scène de chasse, un personnage debout d'un côté et de l'autre une dame en robe d'époque et... une sirène. Les cintres des autres baies de l'étage, aussi à deux rouleaux, sont joliment ornés de palmettes, de rubans entrelacés, d'arabesques et de feuilles. Tous sont accompagnés d'un cordon très travaillé. Les colonnes des pieds-droits dressées sur une banquette ont des chapiteaux à feuillages et volutes, sauf une à droite et à gauche terminées par une tête de monstre, comme il s'en voit à Echillais, Fenioux, Chadenac où il n'y en a cependant qu'une seule et non deux. (Le tireur d'épine voir la symbolique sur ce site) Les écoinçons sont garnis de deux petits personnages, assis ou à genoux, posés chacun sur une console rehaussée respectivement l'une d'une belle tête de bélier, l'autre d'une non moins belle tête de bœuf. L'espace vide laissé au-dessus des baies aveugles a été utilisé aussi. Chacun est occupé par un fort animal en ronde-bosse, des dogues semble-t-il, qui rappellent ceux de Chadenac. Symboles comme eux sans doute, mais moins clairs ou formels. Dans le pignon est encastrée une deuxième galerie composée de quatre baies aveugles dont les cintres sont portés par des colonnes tantôt simples tantôt doubles. Il est curieux, à propos des colonnes de cette façade, de déterminer leur nombre. Avec les très belles jumelées qui la divisent en trois zones verticales et celles disposées en contreforts sur le retour des angles, on en peut compter : 24 au rez-de-chaussée, 82 au premier étage et 8 au deuxième, soit au total 64 qui toutes, même les colonnettes, sont d'un assez fort diamètre. Ajoutons que deux belles corniches traversent encore toute la façade, baguant les grandes colonnes, et que des prolongements de tailloirs au rez-de-chaussée et au deuxième étage dessinent deux autres cordons tandis qu'au premier les chapiteaux répétés sur les colonnes forment frise. Mentionnons enfin, au terme de cette longue énumération, les 6 modillons (têtes d'animaux et de monstres) qui portent la corniche supérieure et indiquons que les rampants du pignon sont revêtus de petits cubes alignés. Cette ornementation variée, compliquée, profuse, laisse dans l'esprit du visiteur, malgré la qualité de quelques beaux détails, une impression de lourdeur. Telle qu'elle est cependant la façade de Petit-Palais est une magnifique page d'architecture qui met nettement en évidence toutes les ressources d'un art roman parvenu à son complet épanouissement et permet d'en apprécier toutes les possibilités.  Le reste de l'édifice est plus banal. Il a d'ailleurs été à peu près entièrement reconstruit. A part une section d'un mètre environ, attenant à la façade, les murs latéraux ont été remontés sur leurs bases d'origine. Ils sont étayés par des contreforts plats d'un type spécial et portant une corniche sur petites consoles nues. A l'Ouest, sur les deux sections conservées, subsistent de chaque côté trois modillons anciens peu ouvragés et informes. Au Nord un contrefort abrite l'escalier accédant au clocher. Celui-ci quadrangulaire, trapu et peu orné, réparé d'ailleurs, couvert d'un toit presque plat, a sur ses grands côtés deux fenêtres cintrées à onglet et une sur les petits. Les murs de la très simple abside circulaire, ont été surhaussés au-dessus d'une mince corniche sur consoles nues et percées de petites meurtrières. Deux longues demi-colonnes à l'orient encadrent une fenêtre cintrée. L'intérieur, étroit et sombre, où l'on descend par quatre marches, présente une nef à trois travées séparées par des colonnes adossées à des pilastres et voûtées en pierre sur de grosses nervures à gorges et à clés. La fenêtre au-dessus de la porte d'entrée est ornée de quatre (deux ?) ;colonnettes. Des arcs latéraux en tiers-point encadrent des ouvertures étroites très ébrasées. Les chapiteaux sont travaillés au Nord (feuilles, volutes et quelques têtes humaines bien traitées); seulement épannelés au Sud. Un banc de pierre court autour de la nef. Deux arcs saillants, à chapiteaux lisses, encadrent le faux carré, voûté comme la nef. L'abside éclairée par une seule fenêtre cintrée à colonnettes est couverte d'une voûte ogivale avec nervures disposées en éventail et retombant sur quatre colonnes à chapiteaux nus. Un lambris de bois avec petites stalles et portes ouvragées, complète sa décoration. L'église de Petit-Palais, qui est encore entourée de son cimetière, est inscrite aux Monuments Historiques.  Non, loin, à Cornemps, hameau rattaché à Petit-Palais, existent les ruines d'une ancienne Abbaye.  Il y subsiste des restes utilisables (et utilisés) et l'on y peut voir quelques curieux détails d'architecture. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les

églises de SAINTONGE édition: R.DELAVAUD (Saintes) avec leur aimable permission._______________________________ A.D. oct 2023 |