|

L'église

romane de MONTMOREAU (16)

en

SAINTONGE

Texte

intégral de

Charles CONNOUË

Photos ex wikipédia que je soutiens

et Ministère de la Culture et de Mr Jean-Marie Sicard pour la chapelle.

MONTMOREAU

Chef-lieu de Canton, Arrondissement de BARBEZIEUX (à 26 kilomètres au Sud-Est de Barbezieux)

Montmoreau n'a pas fait partie de l'ancien

diocèse de Saintes, mais est à la limite même de ce

diocèse vers l'Est et possède deux bijoux de l'art roman :

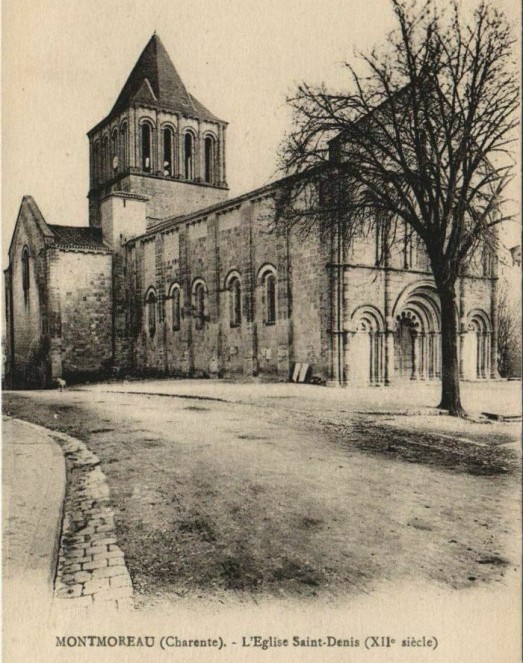

A. — L'ÉGLISE SAINT-DENIS

Cette belle et importante construction est donnée ici pour le

parfait classicisme de ses lignes et la pureté de son dessin.

Elle date, dans son ensemble du XIIe siècle, mais a

été restaurée aux XVe et XIXe siècles. Elle

figure depuis 1840 aux Monuments Historiques.

Bâtie sur un plan en forme de croix latine, elle comprend, une

nef à trois travées et, demie, un large transept avec

absidioles et une abside demi-circulaire.

La façade à pignon est divisée verticalement en

trois aires inégales par quatre fortes colonnes montant

jusqu'à la corniche, sur laquelle s'appuie le pignon. Cette

corniche à modillons (quelques-uns travaillés) porte une

fenêtre romane à colonnettes.

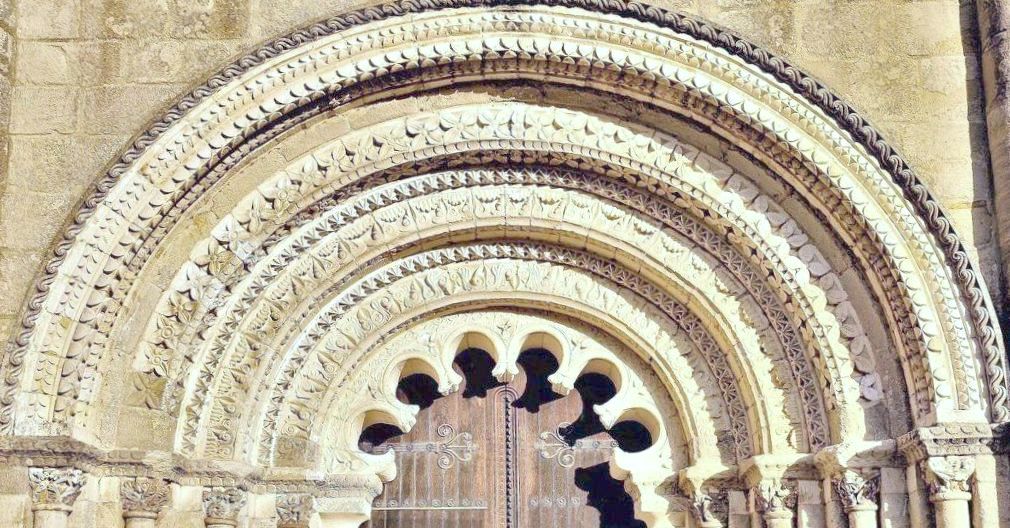

Au rez-de-chaussée, s'ouvre un grand et profond portail à

cinq voussures ornées de motifs géométriques. La

plus petite est découpée en lobes. Les deux baies

latérales aveugles, à double voussure, ont

été agrémentées d'un lion sculpté

sur chacun de leur tympan. Au premier étage

s'élèvent sur un fin bandeau cinq hautes baies à

colonnettes disposées 1, 3 et 1. Leur largeur est

inégale, la centrale seule est percée. Tous les cintres

extérieurs sont ornés de cordons à pointes de

diamant très accentuées qui constituent, à eux

seuls, une décoration et suffiraient presque à donner

à cette façade, un cachet de réelle

élégance. Tous les cintres, bien qu'inégaux, ont

tous à peu près la même hauteur. Il en

résulte que certains sont surbaissés et d'autres

outrepassés.

Le clocher, reconstruit dans le style roman, élève sur

une haute souche carrée et nue un étage ajouré sur

chaque face de quatre longues fenêtres à colonnettes

encadrées par des colonnes à chapiteaux. Ces colonnes

montent jusqu'à une corniche à modillons portant une

flèche pyramidale d'ardoise. Sur de longues colonnes formant

contreforts autour de l'abside (percée de cinq larges baies en

plein cintre), repose une corniche à modillons ouvragés.

A l'intérieur, vaste et élevé, où l'on

descend par dix marches, les travées de la nef, toutes

voûtées en berceau légèrement brisé,

sont séparées par des doubleaux posés sur de

hautes colonnes adossées à des pilastres. Sur ceux-ci

retombent des arcs à double rouleau coiffant soit une

fenêtre, sans ornements, soit deux, alors séparées

par une colonnette à chapiteau nu. Un cordon de pointes de

diamant suit les cintres et un autre court à hauteur des

tailloirs des grandes colonnes.

Une belle coupole sur pendentifs recouvre le carré du transept

dont les croisillons sont, eux aussi, voûtés en berceau

brisé. L'absidiole de gauche a été au XVIe

siècle, remplacée par une petite chapelle gothique.

L'abside, du type régional, et voûtée en

cul-de-four, est décorée d'une arcature à sept

cintres posés sur six colonnes à beaux chapiteaux.

Le ruisseau voisin guérissait de la stérilité les femmes qui venaient s'y baigner.

B.

CHAPELLE DU CHÂTEAU

Montmoreau est bâtie sur le versant

oriental d'une haute colline, au pied de laquelle coule la Tude et dont

le sommet est occupé par un vieux et important château

encore entouré de ses anciennes défenses.

La partie habitable, reconstruite au XVIIe siècle et

encore occupée récemment, est abandonnée

aujourd'hui, et s'achemine, malheureusement, elle aussi, comme les

bâtiments plus anciens, vers la ruine définitive.

Non loin de l'entrée principale de l'enceinte, sur l'esplanade,

d'où la vue est superbe et à laquelle on accède

par une suite de rues bordées de belles et nombreuses maisons

bourgeoises qui ne dépareraient pas une grande ville ; existe

encore à moitié enfouie dans la terre (ou à

moitié dégagée) une ancienne chapelle seigneuriale.

C'est un très curieux monument qui étonne à

première vue par sa position, son appareillage, mi-partie

moellons

Photo Jean-Marie Sicard

et par ses sculptures qui en font un des plus beaux ouvrages d'art roman qui se puissent voir en Saintonge.

Il est lamentable que de pareilles beautés, souvenirs d'un

passé aussi riche de perfection que d'histoire, soient ainsi

livrées à toutes les déprédations.

Cette petite chapelle, complètement isolée, affecte une

forme curieuse, Extérieurement, ses murs droits et à

moitié enterrés n'ont aucune décoration. Son plan

est bizarre. Autour d'une demi-coupole sont disposées en

trèfle trois toutes petites absidioles et vers l'Ouest, une

courte nef traversée par un large passage ouvert en biais et de

guingois. Mais la coupole (en moellons) repose sur une arcature

appuyée sur huit colonnes. Les arcs, les portes, les

fenêtres et les colonnes sont ornés de motifs divers et

surtout de très beaux et très riches chapiteaux

supérieurement travaillés.

Piscine, armoire, cuve baptismale et tous détails encore

existants sont à remarquer, à détailler et

même à étudier.

Dans ce petit monument de dimensions restreintes, mais si curieusement

disposé et dessiné, se trouvent accumulées une

profusion de sculptures d'époque et de détails

excellemment exécutés, qui suffiraient à orner et

à faire la réputation d'une église bien plus

importante. Ce bijou roman devrait avoir depuis longtemps retenu

l'attention des Pouvoirs Publics.

Il existe en Saintonge des édifices classés qui sont loin

de valoir celui-ci. Dégagé des terres et des pierrailles

qui l'entourent, il mériterait d'être

protégé des méfaits des galopins du voisinage qui

en ont fait un terrain de jeux, puis après quelques

légères restaurations, enfermé dans une

clôture et conservé pieusement et précieusement.

Mais le département de la Charente est (sans l'être

toutefois autant que son voisin de l'Ouest) riche en œuvres d'art

médiévales. Est-ce la raison pour laquelle il semble se

soucier si peu de beautés aussi irremplaçables que

celles, par exemple, de Conzac (voir Saint-Aulais), de

Marcillac-Lanville, de celle ci-dessus, etc... Peut-on dire, exprimant

l'idée de maints visiteurs, que c'est regrettable.

____________________Fin du texte de Charles

CONNOUË

Les

églises de SAINTONGE

livre IV épuisé

édition:

R.DELAVAUD (Saintes)

avec leur aimable

permission._______________________________

__________________

La chapelle Notre-dame

( texte sur le site de la mairie)

La

chapelle Notre-Dame faisait partie de la première enceinte du château

et n'existe plus aujourd'hui que dans sa partie basse. L'édifice a été

classé monument historique en 1952. Située dans l'allée nord de la

colline, elle se compose de deux parties bien distinctes appartenant à

des époques différentes : la nef porche et la chapelle proprement dite.

Photo Jean-Marie Sicard

On

accède à l'édifice par la nef porche. C'est la partie la plus ancienne,

elle date de la fin du 10e siècle. Elle comporte deux travées de voûtes

plein cintre d'inégales grandeurs parce que l'arc doubleau qui les

réunit n'est pas à angle droit. Les murs nord et sud de la travée

principale servant de porche sont percés de deux hautes arcades à jour

sans fermeture. La travée située à l'ouest ne comporte aucune

ouverture. Elle est plus haute que la travée principale, mais moins

large et moins longue. Elle forme le narthex de l’édifice cultuel. Vers

l'est, une arcade basse donne accès à la chapelle. Dans son orientation

nord-sud, cette nef est donc le porche du château et, dans son

orientation liturgique traditionnelle ouest-est, elle sert de vestibule

à la chapelle.

Le sanctuaire de la chapelle proprement dite date

de la fin du 11e siècle. Il est construit sur la plan du saint

Sépulcre. Il présente une rotonde romane où rayonnent trois absidioles

en cul de four. Elles sont éclairées par des fenêtres cintrées à

colonnettes d'ouvertures inégales. Des colonnes libres supportent huit

arceaux sur lesquels s'élève la coupole centrale de 5, 85 m de

diamètre.

Photo Jean-Marie Sicard

Ces colonnes sont ornées de chapiteaux de grande beauté. Dans

l'une des absidioles, une piscine baptismale se trouve dans l'évidement

du mur : elle rappelle les éviers en pierre des anciennes maisons

rurales de la région. Cette chapelle était couverte de fresques

aujourd'hui disparues. Elle abrita des reliques offertes à la

vénération des pèlerins. On peut également remarquer un curieux

bénitier rudimentaire, en forme d'auge.

Ce type d'édifice,

offrait aux pèlerins un abri et un lieu de prière accessible jusqu'à ce

que le pont-levis soit relevé. Ils trouvaient ainsi un asile dans

l'enceinte du château, mais sans pouvoir accéder aux autres édifices.

Les photos de Jean-Marie Sicard sont sous droits réservés.

|