|

L'église

romane d'ÉRAVILLE (16)

Texte

intégral de Charles CONNOUË

Photos wikipédia que je soutiens, du

Ministère de la Culture et d'internet.

ÉRAVILLE

Commune

du Canton de CHATEAUNEUF, Arrondissement de COGNAC

(A 3 kms au Sud-Ouest de Châteauneuf et à 13 kms

au Nord, de Barbezieux)

Église très pittoresque rendue

telle d'abord

par sa position, isolée, non pas, comme en

général, au sommet d'une butte

escarpée, mais

à son pied même, puis par le mur qui l'enclos et

l'allée de tilleuls et de buis épais qui

précède son portail.

La façade comprend un rez-de-chaussée et un

étage

surmonté d'un haut pignon à deux baies campaniles.

Le rez-de-chaussée est occupé par un portail

très

bas à cintre brisé mouluré de nervures

petites et

grosses appuyées sur des chapiteaux du XIIè

siècle

très mutilés, à peine distants d'un

demi-mètre du sol. Toutes les bases et les parties

inférieures des colonnes sont enterrées. Une baie

aveugle

à deux voussures, très mutilées aussi,

flanque ce

portail à gauche, tandis que la partie droite de la

façade est masquée par un gros contrefort.

A l'étage quelques modillons, que l'usure a rendu informes,

portent une fenêtre à claveaux bizarrement

arrondis avec

de chaque côté deux baies aveugles dont les

cintres sont

portés par des groupes de deux colonnes à

chapiteaux

travaillés.

Des petits personnages sont appliqués sur la

façade et

des motifs divers saillent de place en place sur le pignon ; remplois

d'une construction plus ancienne.

Les murs, remontés, sont nus et seulement percés

au Sud de deux fenêtres sans style.

Deux colonnes contreforts étayent l'abside demi-circulaire.

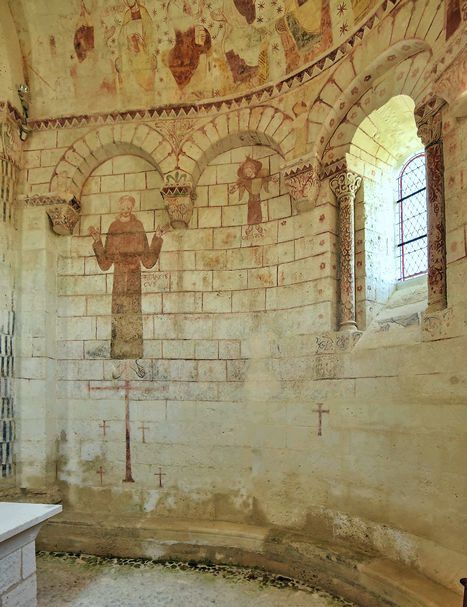

La nef, large rectangle plafonné en bois, est directement

suivie

de l'abside sous cul-de-four, ornée d'une arcature

à sept

cintres, que portent des

colonnes à chapiteaux nus, tandis que les trois

fenêtres

romanes qui l'éclairent ont des colonnettes à

petits

chapiteaux bien traités. L'église d'Eraville est

dédiée à saint Pierre

ès-liens.

Une fontaine de

l'endroit était invoquée contre les

maléfices..

____________________Fin du texte de Charles

CONNOUË

Les

églises de SAINTONGE

(livre IV

épuisé)

édition:

R.DELAVAUD (Saintes)______avec leur aimable

permission_________________________

L'église

fut inscrite au titre des Monuments Historiques le 31 mai 1965.

La restauration de la nef a

révélé de belles fresques:

En 2012

la municipalité d’Éraville a

envisagé des fouilles autour de

l'édifice.

Un diagnostic réalisé en 2011 par Emmanuel

Barbier

(Inrap) a confirmé l’important encaissement de

cette

petite église située sur le flanc d’un

vallon de la

Champagne charentaise.

Le sondage sur le parvis a révélé le

niveau des

bases des colonnes de la façade occidentale à

1,20 m du

niveau du sol actuel. Le long du mur gouttereau nord et sur le parvis,

une aire funéraire a été

décelée.

L’église Saint-Pierre se présente sous

la forme

d’une nef unique se terminant par une abside. Les sources ne

la

mentionnent pas avant la fin du XIIIe siècle.

Cependant, certains caractères architecturaux, notamment au

niveau du chevet et de la façade occidentale, permettent de

rattacher sa construction au siècle antérieur.

Des reconstructions des murs gouttereaux ont eu lieu au cours du XVIe

siècle. Jusqu’à 1858, le

cimetière prenait

place au nord-ouest de l’église ; le plan

cadastral de

1834 le situe au niveau du terre-plein en surplomb de

l’église.

L’opération de fouille

réalisée en octobre

2012 sur 95 m2 a rendu possible la documentation des niveaux

situés au contact de l’église le long

du chevet et

du mur nord ainsi que ceux présents sur le parvis.

Les vestiges mis au jour permettent d’appréhender

une

dizaine de siècles de l’histoire de la

communauté

d’Éraville autour de son église.

Les premières sépultures s’implantent

dès le

Xe siècle selon les résultats des datations

radiocarbone.

Il s’agit de sépultures en fosse rupestre couverte

ou en

coffrage de dalles calcaires.

L’une d’elle est creusée en partie dans

un massif de

fondation qui serait alors le témoin d’un premier

bâtiment sous l’édifice actuel.

À partir du

XIIIe siècle, la zone le long du mur nord est

abandonnée

au profit du parvis.

L’activité des fossoyeurs s’intensifie ;

de nombreux

recoupements et superpositions sont observables. Les inhumations en

cercueil apparaissent à Éraville au XVe

siècle.

L’édifice connaît des modifications

durant cette

phase.

Deux petits contreforts sont accolés au mur gouttereau et un

ballet est adjoint à la façade. Cependant, ce

dernier ne

semble pas perdurer au-delà du XVIe siècle.

À

partir du XVIIe siècle, les inhumations, uniquement en

cercueil,

réapparaissent le long du mur nord et ce jusqu’au

début du XXe siècle comme l’atteste le

petit

mobilier qui accompagnait les défunts (accessoires

vestimentaires, chapelet, monnaie).

L’étude paléobiologique donne une

idée de la

population inhumée à Éraville durant

le Moyen

Âge, bien que l’échantillon

réduit minimise

la portée d’une exploitation statistique et de son

interprétation.

Elle présente un certain nombre de points communs avec les

caractéristiques d’une population naturelle au

schéma de mortalité archaïque. Les

marques de stress

et les pathologies observées sont en accord avec les

référentiels documentés pour les

populations

médiévales. Elle a mis en évidence la

présence de deux individus atteints de handicaps physiques

importants, parfaitement intégrés dans la

communauté des défunts.

La mise au jour de quatre céramiques ayant subi des

opérations de mutilation renseigne sur la pratique de ce

type de

dépôt au sein des sépultures

médiévales. Six blocs

trapézoïdaux massifs

(jusqu’à 46 cm d’épaisseur)

en calcaire blanc

à rudistes ont été

découverts. Trois

d’entre eux ont servi de couvercles à des

sépultures anthropomorphes rupestres ; les trois autres,

situés devant le seuil de l’église,

participent

à l’exhaussement du niveau du parvis avant la

construction

du ballet. Il pourrait s’agir de blocs capables pour le

façonnage de sarcophages de type mérovingien.

Leur emploi

dans ces diverses fonctions révélerait alors la

présence d’un atelier à

proximité.

|