|

L'église romane de BOURG-sur-CHARENTE (16) en SAINTONGE

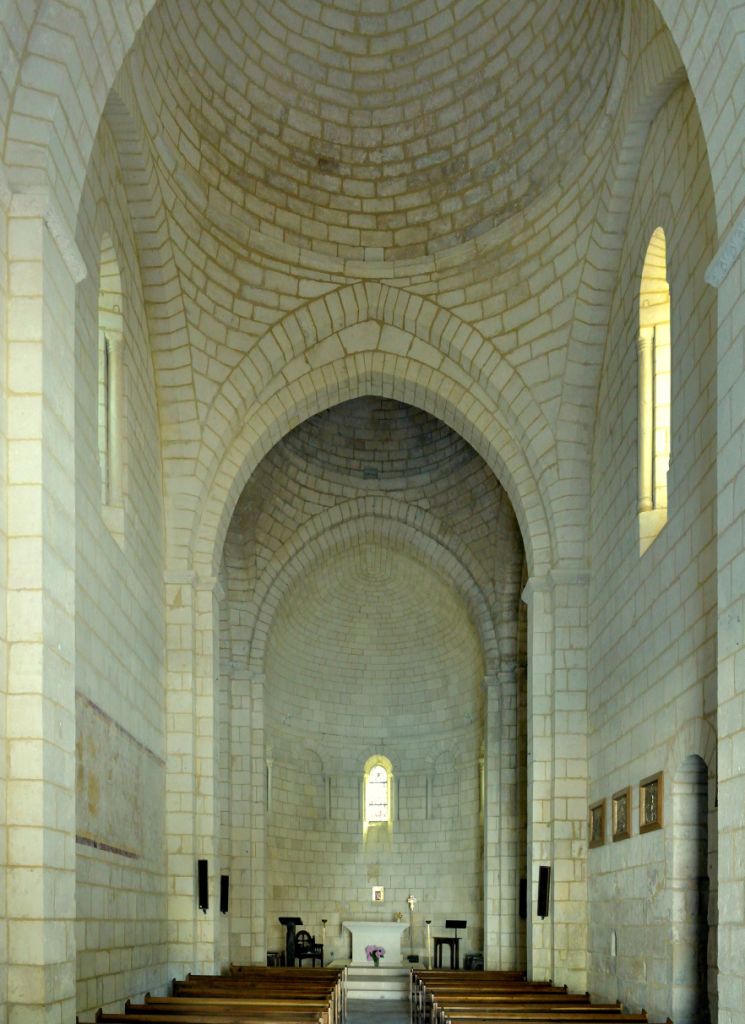

Commune du Canton de SEGONZAC, Arrondissement de COGNAC (à 9 kilomètres à l'Est de Cognac) Entre Jarnac et Cognac, sur un coteau dévalant vers la Charente, Bourg est bâti en un des points remarquables de cette vallée réputée, où de l'eau, beaucoup de verdure et quelques taches claires de belles demeures, composent une suite ininterrompue de sites splendides et pittoresques. En face du village, de l'autre côté de la rivière, s'élève un des châteaux historiques les plus renommés de la région Cognaçaise. Il était jadis avec Bouteville et Merpins une des positions clés du pays. Longtemps forteresse féodale tenue par les comtes d'Angoulême, puis possession anglaise à la suite du remariage d'Aliénor d'Aquitaine, un moment placé sous la suzeraineté directe du fameux Prince Noir (1393), il devint châtellenie et appartint successivement à d'illustres familles de la province : aux Bragier, aux Gouffier, précepteur de François Ier, à la Maison de Pons. Érigé en marquisat, il connut des fortunes diverses jusqu'à la Révolution, qui s'attaqua plus au château qu'à l'église. Celle-ci, érigée au centre du village sur la pente de la colline, regarde le château avec lequel elle communiquait par un sentier très fréquenté, encore appelé « chemin des prêtres ». Construite vers le milieu du XIIe siècle, elle appartint d'abord à l'abbaye de Savigny, qui y installa un prieuré, avant qu'elle ne fût rattachée au diocèse de Saintes. Elle a relativement peu souffert au cours des guerres du Moyen Age et nous est parvenue en bon état de conservation. Elle est remarquable par l'élégante simplicité et l'unité de sa décoration. Sa façade occidentale, belle page d'art roman, s'est inspirée ou plus exactement a inspiré celle de Châtres sa voisine. Mais plus chargée et moins ornée, sa valeur artistique reste moindre. Elle est cependant par sa belle ordonnance, une des églises intéressantes de la Saintonge. Trois arcades en plein cintre (tous les arcs de cette façade sont des pleins cintres) occupent le rez-de-chaussée. Le portail compte quatre voussures, les deux baies aveugles une seule. Les claveaux nus sont seulement rehaussés d'un cordon à pointes de diamant. Douze colonnes au total garnissent les pieds-droits ; leurs chapiteaux ornés de bagues et de listels ont des tailloirs travaillés. Une corniche, appuyée sur quelques volumineux modillons, souligne l'étage où l'architecte a concentré l'essentiel de sa décoration. Une grande fenêtre à un seul rouleau s'ouvre au centre d'une longue arcature de quatorze cintres, disposés sur deux pilastres d'angle et quatorze colonnes très rapprochées. Les étroits voussoirs entourés d'un cordon et décorés de dessins géométriques variés, retombent sur des chapiteaux peu différents de ceux du rez-de-chaussée. Au deuxième étage, une nouvelle arcature n'aligne plus que six cintres, mais larges et portés cette fois par des groupes de deux fines colonnes séparées par de minces pilastres. Un cordon très accentué la complète. Au-dessus, un pignon reconstruit s'élève sur une petite corniche en saillie. Le clocher à toit plat, également reconstruit, grosse tour carrée à deux étages, est percé sur chaque face de deux fenêtres superposées et à cintres brisés.  L'abside romane et demi-circulaire mérite un examen attentif. Six fortes colonnes formant contreforts la divisent verticalement en cinq aires. Chaque aire, identiquement décorée, est occupée au centre par une large fenêtre à deux rouleaux posés sur des colonnettes très écartées. Les claveaux sont nus et seuls les chapiteaux ont reçu une légère ornementation. Directement appuyée sur le filet d'encadrement de la grande voussure une arcature de trois petits cintres soutenus par de courtes colonnes, fait, d'aire en aire, tout le tour du chevet. Au-dessus, une corniche à modillons reçoit le toit. Cette division horizontale de l'abside est assez rare dans cette partie de la Saintonge. A l'intérieur, où l'on descend par trois marches, se développent trois belles travées recouvertes chacune d'une coupole sur pendentifs, ces coupoles (deux pour la nef, une pour le carré du transept) sont portées par des pilastres ornés d'une seule imposte sculptée et réunis par des doubleaux en arcs brisés. D'autres arcs renforcent les murs latéraux et encadrent chacun une fenêtre romane haut percée. Leurs cintres sans ornements et à angles vifs retombent sur des chapiteaux à listels. La troisième coupole située sous le clocher a sa base ornée d'un petit bandeau de damiers. A droite et à gauche, s'ouvrent les croisillons voûtés en berceau, chacun est doté d'une absidiole en cul-de-four. Dans la nef, se voit encore sur le côté gauche, une ancienne peinture à fresque qui daterait du XlIIe siècle. Elle représente une Adoration des Mages, mais est bien pâle et disparaît un peu chaque jour. L'église, classée depuis le 10 Février 1918 Monument Historique, est dédiée à saint Jean-Baptiste. AD/juillet 2023

|