|

L'église romane de BOUGNEAU (17) en Saintonge Texte

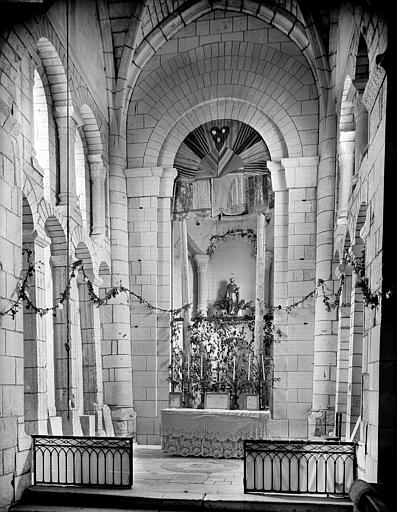

intégral de Charles CONNOUË BOUGNEAU Commune du Canton de PONS (à 3 kilomètres au Nord-Est de Pons et à 24 kilomètres de Saintes)  Bougneau possède une des belles églises de la Saintonge. Belle dans son ensemble, dans ses détails et riche de particularités du plus haut intérêt. Son chevet, par exemple, est une merveille archéologique. Cette église paroissiale, dédiée à Saint Pierre, date du XIIe siècle, mais certaines de ses parties sont antérieures ; par contre d'autres comme la façade sont du XIIIe et du XIVe et ses chapelles du XVe. Des remaniements nombreux ont eu lieu au cours du Moyen Age , ils se sont traduits par des adaptations et des soudures très visibles à l'intérieur. Les particularités qui, à première vue, s'imposent à l'attention dans cet édifice sont : le clocher massif et carré qui se dresse sur la travée du chœur ; l'abside carrée à l'extérieur et demi-circulaire à l'intérieur, la fenêtre romane percée dans un contrefort, les colonnes du chœur et les frontons triangulaires du chevet. Autant de points ou de dispositions inhabituelles en Saintonge et dont chacun suffirait pour rendre intéressante une église de campagne.  Le portail à quatre voussures, dont une à lobes ajourés, est porté par de fines colonnettes. Il est encadré et surmonté de niches à pinacles et dentelures ogivales. La nef est vaste. Un court palier à hauteur du sol extérieur suivi de cinq marches descendantes donne de l'élévation à l'ensemble. Un tillis cintré recouvre le tout. Le mur droit de la nef est divisé en cinq parties par quatre colonnes demi-engagées , terminées en bec de flûte où viennent je perdre les retombées d'arcs brisés dont les sommets dépassent le plafond. Trois très petites fenêtres éclairent cette partie de l'édifice. Le mur gauche a été supprimé et remplacé par des piliers carrés qui séparent celte première nef d'une seconde ajoutée ultérieurement, dont le mur nu est simplement percé de trois fenêtres sans style. L'amorce de l'ancien mur gauche de la nef existe encore sur le palier près de l'entrée. On peut y voir un pilier carré cantonné sur ses quatre faces d'une forte colonne demi-engagée terminée par de grossiers chapiteaux. Ce massif avait précédemment sa base à la hauteur du sol actuel. Remarquer le curieux chapiteau sous l'arc latéral qui réunit ce massif à celui qui le précédait et qui est aujourd'hui encastré dans le mur de façade. Un homme indiscutablement nu, armé d'une sorte de serpe, courant et gesticulant, paraît poursuivre un adversaire. Cette première travée de la nef a été raccourcie au XIIIe siècle, coupée dans sa moitié pour l'édification de la porte à son emplacement actuel. Le carré du transept est séparé de la nef par une grande baie dont l'arc gothique s'appuie sur des massifs de colonnes romanes à chapiteaux très spéciaux qui remontent peut-être au XIe siècle. Certains sont ornés de sculptures sans relief et de dessins aux traits très stylisés. Une colonne à fût en partie carré surmonte une base dont les deux tores très inégaux et aplatis sont séparés par une mince gorge. Elle est peut-être du XIe siècle et fait un curieux amalgame avec le carré lui-même dont la voûte en ogive avec liernes et formerets est du XVe. Au centre de cette voûte une belle clé représente Saint Pierre entouré de quatre anges. Consoles intéressantes. Les murs latéraux sont percés de baies en arcs brisés donnant accès à des chapelles carrées voûtées en ogive qui remontent probablement au XVe siècle. La date de 1632 inscrite sur leurs clés paraît indiquer une réfection ultérieure. Un arc en plein-cintre reposant sur des pilastres à impostes ornementées sépare le carré du choeur. Celui-ci est voûté en ogive, mais les murs latéraux sont fort antérieurs. Ces murs très remarquables sont garnis de hautes colonnes carrées à cannelures terminées par de simples tailloirs ornés de listels et de cordons de pastilles. Ces colonnes dont les sculptures de la base sont très archaïques, reçoivent les retombées de quatre petits arcs en plein-cintre surmontés eux-mêmes de trois colonnes courtes et massives a chapiteaux de feuillages soutenant des arcs encadrant chacun une fenêtre romane. Cette partie de l'édifice paraît être carolingienne.  Au chœur, surhaussés de trois marches par rapport à la nef, fait suite l'abside demi-circulaire plus étroite et voûtée en cul-de-four. Comme le chœur, elle est a deux étages, mais les corniches de séparation ne se développent pas au même niveau.  Cette abside est une des plus intéressantes de la province. Elle a été récemment restaurée et fort bien mise en valeur. Le rez-de-chaussée est entouré de huit colonnes massives complètement séparées du mur et surmontées chacune d'un gros chapiteau à feuillage stylisé. Sur ces chapiteaux viennent s'appuyer sept arcs en plein-cintre qui portent une corniche sur laquelle s'élève le deuxième étage. Celui-ci est fort remarquable. Il est garni de cinq baies, trois en plein-cintre et deux à fronton triangulaire, finement décorées de feuillages et d'entrelacs. Ces baies sont séparées ou encadrées par six colonnes courtes, trop courtes puisqu'il a fallu les allonger avec des tronçons d'autres colonnes posées sous leurs bases, les uns lisses, les autres cerclés de cannelures. Les chapiteaux à feuillage de ces colonnes séparées aussi du mur et les cintres des deux baies latérales complètent heureusement ce curieux assemblage. Il semble que ces diverses colonnes proviennent d'un autre édifice antérieur et ont été utilisées là au mieux des possibilités, car les baies supérieures et les colonnes de l'étage ne sont pas placées au-dessus de celles du rez-de-chaussée. Cette asymétrie n'est pas disgracieuse et ajoute plutôt par son originalité à l'agrément de l'ensemble. Dans la chapelle droite du chevet du transept, sur la console qui reçoit à gauche les retombées des arcs ogivaux il est difficile de ne pas remarquer à hauteur des yeux une volumineuse sculpture dans laquelle, malgré de grandes mutilations, on peut reconnaître le léopard anglais, comme il en existe à Vénérand, à Bussac, à Villars-les-Bois. Ce motif à cette place n'est pas une ornementation ordinaire habituelle. Il est exécuté en ronde bosse, en fort et complet relief, sur le flanc de la console d'où il le détache ostensiblement. Le léopard griffes dehors guette un animal posé devant lui, mais qu'il n'est plus possible de reconnaître. Ce que des martelages ont laissé subsister permettent de supposer qu'il s'agit d'un coq... Menace vers la fin de la guerre de Cent ans de l'anglais occupant aux Saintongeais occupés !... Nous reviendrons sur ce sujet. Parmi les détails à ne pas omettre à Bougneau, il y a lieu de citer le contrefort du mur Sud de l'abside. Il est percé à son sommet d'une fenêtre romane à cintre agréablement orné. Une si curieuse disposition donne à cet ensemble l'aspect d'une énorme pendule comtoise. Enfin il faut signaler la teinte spéciale d'or rouge que prennent au soleil les murs du clocher. Cette coloration est due à un lichen qui recouvre quelquefois les vieilles pierres particulièrement à l'Est et au Midi et qui se rencontre assez rarement sur les églises de la région. Choeur, abside et clocher ont été classés Monuments Historiques le 24 Décembre 1913. ___________________________________________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les églises de la SAINTONGE (livre I épuisé) édition: R.DELAVAUD à SAINTES avec leur aimable permission.____________________________ HAMEAU de MONTIGNAC Village de la Commune de BOUGNEAU, Canton de PONS (à 2 kms au Nord-Est de Bougneau et à 25 kms de Saintes) Montignac a cessé d'être paroisse et commune en 1826.  Son église, qui remonte au XIIe siècle, se dresse au sommet d'une colline habitée dès les temps préhistoriques, car on y a découvert non seulement des tombes romaines et gauloises, mais aussi des souterrains-refuges. Dédiée à Saint-Pallais et modeste d'aspect elle mérite cependant une visite car elle est pittoresque au milieu de son vieux petit cimetière. La façade n'offre guère qu'un portail à trois voussures en plein cintre au-dessus duquel se dresse un pignon aigu. En arrière à hauteur du chœur s'élève un campanile à une baie. A l'intérieur, vaste rectangle très simple, que n'égaie aucune décoration, se remarque vers le milieu du mur Sud un pilastre auquel est adossé une demi-colonne ; deux colonnes plus petites occupent les angles. Sur la partie supérieure de cet ensemble mutilé on peut encore distinguer   deux petits chapiteaux romans ornés de feuillages. De ces chapiteaux part un arc aux angles amortis en tore qui encadre une minuscule fenêtre. Une poutre de la charpente porte la date de 1691 qui ne peut indiquer qu'une réparation. Un arc brisé, appuyé sur deux massifs renforcés de colonnes à chapiteaux toujours très simples, sépare la nef du sanctuaire. Le chœur carré et nu se termine à l'orient par un mur de fond garni de deux grands arcs brisés superposés. A droite, une baie en tiers-point ouvre sur une chapelle rectangulaire voûtée en berceau qu'éclaire une fenêtre à meneau. Une courte sacristie, prise dans la longueur du chevet, a été aménagée derrière l'autel. Autour de la chapelle court un banc de pierre et sur un de ses arcs se remarquent quelques chapiteaux à têtes humaines très martelés. ___________________________________________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les églises de la SAINTONGE (livre II épuisé) édition: R.DELAVAUD à SAINTES avec leur aimable permission.____________________________ |