|

L'église romane de BLASIMON (33) en SAINTONGE historique.

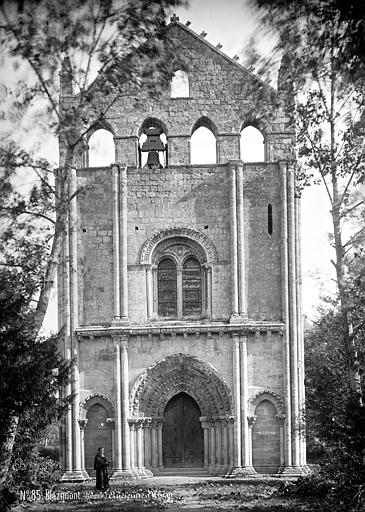

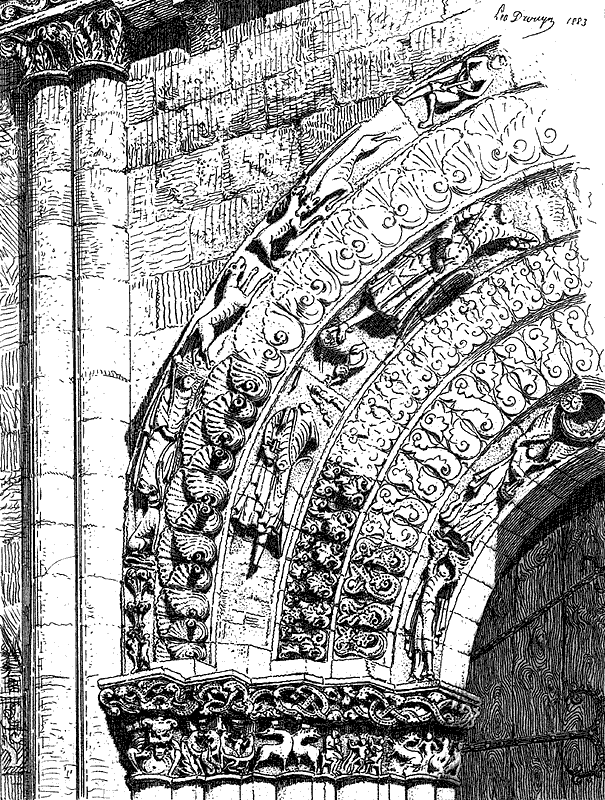

Commune du Canton de SAUVETERRE (à 24 kms au Sud-Est de Libourne et à 12 kms au Sud de Castillon) Le nom de Blasimon est célèbre dans l'archéologie girondine. Un des vallons de cette commune abrite, en effet, une église romane dont la façade est justement réputée comme l'une des plus belles du département. Elle est, en effet, spéciale et très remarquable.  L'ancienne église abbatiale bénédictine de Blasimon a été construite du XIIe au XVIe siècle; mais le roman très affiné qui y domine permet de fixer l'époque des travaux essentiels vers la fin du XIIe siècle et le commencement du XIIIe. Les guerres du Moyen Age la privèrent de son clocher et de ses bâtiments conventuels dont il ne subsiste que des vestiges, le reste, nef, chevet et surtout façade n'a subi que des dégâts réparables ou minimes. La très belle façade de Blasimon est saintorigeaise dans son dessin et dans le choix de la plupart de ses motifs de décoration. Mais ceux-ci modifiés par les affinités personnelles d'un maître imagier régional sensible aux influences méridionales ont produit une œuvre d'un aspect très particulier qui n'a pas de pareille en Gironde et pas de ressemblances, sauf fractionnelles, en Saintonge. Cette façade comprend un rez-de-chaussée, un étage et un pignon. Le rez-de-chaussée se compose d'un vaste portail et de deux fausses portes. Le portail est encadré de colonnes jumelées et le rez-de-chaussée de groupes de sept colonnes formant contreforts d'angle. Les colonnes jumelées soutiennent sur des chapiteaux la corniche de l'étage, et repartent ensuite à travers ce dernier, jusqu'à la base du pignon. Les colonnes groupées aux angles montent d'un trait jusqu'au pignon.  Le portail, légèrement brisé, porté par cinq colonnes sur chaque pied-droit, compte cinq étroites voussures et un cordon presqu'aussi large que celles-ci. Chacun de ces éléments est superbement orné. Le premier, de larges et splendides feuilles flabellées. Le deuxième, de quatre Vertus élancées et armées terrassant des monstres Les troisième et quatrième, d'autres feuilles différemment retournées et contournées. Le cinquième, d'anges adorants. Le cordon de scènes de chasse : chiens en laisse, chiens découplés, chiens attaquant le cerf.  Toutes ces sculptures, sont d'un fini et d'une qualité exceptionnelles notamment les Vertus qui, idéalisées à l'extrême, presqu'éthérées, combattent leurs ennemis, presque réduits à néant, avec une grâce suprême que sont bien loin de posséder leurs multiples sœurs de la province voisine. Les chapiteaux des pieds droits très fouillés, ont de larges tailloirs ornés d'entrelacs détachés de la pierre. La décoration des fausses portes, à cintres brisés elles aussi, est du même style et de la même main que celle du portail. Parmi les scènes illustrant les chapiteaux on peut citer : Daniel parmi les lions; des musiciens, un personnage assis qui transperce avec un poignard dans chaque main le cou de deux monstres. Ces chapiteaux ont une facture qui font penser a ceux du portail de Rioux (Charente-Maritime). La corniche, au chanfrein joliment ouvragé, repose sur des modillons très variés où dominent cependant des têtes humaines vraisemblablement portraits, usage très en honneur au XIIIe siècle à son début. L'étage, dont le dessin s'écarte du type saintongeais habituel, parce que simplifié à l'extrême, est traversé dans toute sa hauteur par les groupes de deux colonnes et seulement garni de deux fenêtres romanes géminées, appuyées sur la corniche et coiffées d'un seul grand cintre. Celui-ci est orné des marguerites perlées à huit branches si répandues au Nord de la rivière la Charente et notamment à Fenioux. La façade se termine par un pignon ajouté au XVe siècle percé de plusieurs baies campaniles en ogive. A l'intérieur haut et vaste, sous des voûtes ogivales en pierre, les trois travées de la nef, aux murs renforcés par des arcs latéraux, sont séparées par des groupes de colonnes terminées par des chapiteaux à crosses. Deux de ces groupes sont bizarrement ornés, en bas, de têtes humaines, les unes normales les autres grotesques et dont l'une semble s'agrandir la bouche avec les deux mains. Il est possible que ce soit, comme il est dit parfois pour des représentations de ce genre, des bienheureux d'un côté et des damnés de l'autre grimaçants et hurlant leurs souffrances. Les fenêtres ont des styles et des décorations qui diffèrent suivant l'époque de leur construction. Les deux premières, vers l'occident sont très belles ; celles du chevet plat, (trois longues ouvertures rapprochées et très simples), sont surmontées d'une quatrième plus petite. Un escalier dans une tour carrée desservait jadis un clocher qui disparut dans les tourmentes du Moyen Âge. Celles-ci amenèrent la ruine de l'Abbaye dont il subsiste au Sud-Est des vestiges attenant au chevet. On y distingue encore, au milieu de salles en ruine, quelques arcs de cloître sur courtes colonnettes à chapiteaux encadrées de deux autres plus hautes et jumelées ornées aussi de petits chapiteaux ouvragés. L'église, aujourd'hui paroissiale, et dédiée à saint Nicolas, est inscrite aux Monuments Historiques. |