|

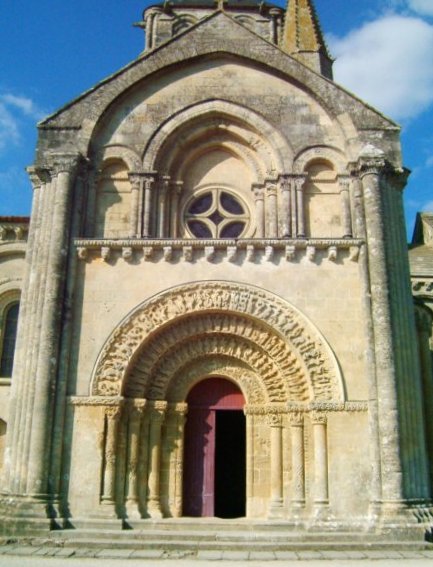

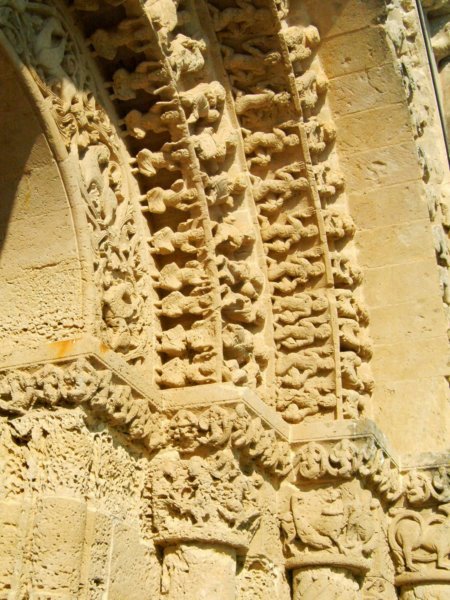

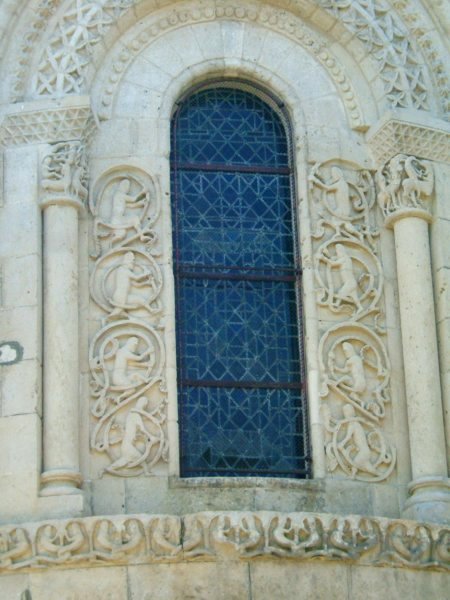

L'église romane d' AULNAY (17)* Texte intégral de Charles CONNOUËPhotos de Bernadette PLAS & Alain DELIQUET Les photos sur ce site peuvent être utilisées exclusivement à des fins non commerciales après autorisation et sous réserve de mentionner la source: "Site Belle Saintonge" (*) AULNAY de SAINTONGE malgré son nom était une ville située immédiatement aux frontières de la SAINTONGE mais n'en faisant pas partie historiquement sinon de coeur .... Arrondissement de SAINT-JEAN-D’ANGELY (A 17 kilomètres au Nord-est de Saint-Jean-d'Angély et à 40 kilomètres au nord de Saintes). Aulnay l'église complète... Comme elle est en même temps d'une richesse et d'une qualité d'ornementation extraordinaires et que, par un hasard, dont il y a peu d'exemples dans notre région, elle est parvenue presque intacte jusqu'à nous, il est possible de la présenter sans hésitation comme le plus bel édifice religieux de la campagne saintongeaise. D'autres peuvent l'égaler, la dépasser même sur certains points, avoir plus d'élégance dans les lignes, plus de grâce dans l'ensemble et plus de charme dans certains de leurs détails, aucune (sauf peut-être l'Abbaye-aux-Dames de Saintes qui est d'ailleurs d'une autre conception), aucune ne présente un ensemble aussi total et aussi achevé. Toutes les beautés, toutes les particularités qui se trouvent plus ou moins dispersées ailleurs sont réunies là. Lefèvre-Pontalis parlant d'elle a dit : « C'est une des églises romanes les plus parfaites de France. » L'église Saint-Pierre de la Tour, tel est son nom, bien située au croisement de deux routes pré-romaines, dont une de grande communication reliant Saintes à Angers, est connue de tous les archéologues et de tous les amateurs d'art, curieux des choses du passé. Sa description a été faite maintes fois dans de nombreuses études parmi lesquelles il y a notamment lieu de citer celle, très poussée et fort bien présentée avec de très belles photographies de M. J. Chagnolleau (Aulnay-de-Saintonge, chez Arthaud, Grenoble) et celle très pertinente, pleine d'aperçus nouveaux de M. l'abbé Tonnellier, le savant érudit charentais. (D'autres ouvrages sont plus récents: Aulnay d'ombre et de lumière - Un art roman d'exception Par Rémy Prin_ 2009_Editeur: Bordessoules ) Aulnay s'écrivait autrefois et devrait s'écrire Aunay. De savants exégètes ont disserté et discuté à propos de cette malencontreuse lettre ajoutée évidemment Inutile : nous ne les suivrons pas. Pour nous, avec ou sans « l», Aulnay est toujours aussi digne d'intérêt. Ancienne église abbatiale elle dépendait en 1030 de Saint-Martial de Limoges. Elle appartint peu de temps après au monastère bénédictin de Saint-Cyprien de Poitiers et on la retrouve en 1135 possession du chapitre de cette ville. A vrai dire ces différentes dates ne s'appliquent pas au même édifice. Au Xlle siècle l'église actuelle en a remplacé une autre, qui ne s'élevait pas d'ailleurs exactement au même endroit. A quelle date eut lieu ce remplacement ? Cette question depuis longtemps posée a donné lieu à des controverses multiples dont rien de définitif n'est encore sorti. Pour Anthyme Saint Paul l'église d'Aulnay qui, comme la plupart des édifices religieux, n'est pas datée, a été construite entre 1119 et 1135. Ch. Dangibeaud fixe comme dates extrêmes 1138 et 1161 et M. de Lasteyrie se borne à dire que la fenêtre axiale de l'abside est d'une époque avancée du XIIe siècle. Pour M. J. Chagnolleau qui a compulsé de nombreux textes et a su interpréter certains détails, la construction a demandé deux campagnes : la première vers 1175, la seconde vers 1195. G. Musset cité par Louis CANET dans son histoire de l'Aunis et de la Saintonge la voit achevée avant la cession au chapitre de Poitiers en 1135. En l'absence d'indications plus nettes et réduit à tabler sur des observations; il n'est guère possible de n'émettre que des conjectures. Mais une remarque s'impose. Les ouvriers qui ont travaillé à l'édifice que nous avons sous les yeux étaient des artistes habiles, très habiles même et sûrs de leur technique, mais ils ont encore conservé une sorte de raideur, une certaine dureté dans leur manière de faire. Leurs dessins sont secs, rigoureux, comme l'est le plan d'ensemble. Nous avons dépassé à Aulnay la période des hésitations et des gaucheries des premiers imagiers romans, mais nous n'en sommes pas encore à la technique aisée, souple et si gracieuse de Fenioux. Ceci conduit à faire remonter la construction d'Aulnay au milieu du XIle siècle. Mais cette conclusion ne s'applique qu'à la façade occidentale, à la nef et à la partie inférieure du clocher. Le chevet plus fantaisiste n'a dû suivre qu'après plusieurs années d'intervalle et toute l'élévation sud du transept beaucoup plus nuancée, plus fouillée, plus hardie et qui indique un désir certain de se renouveler, de faire autre chose, est probablement postérieure de plusieurs décades à la nef. La construction d'Aulnay semble donc s'être échelonnée sur une période de 50 a 60 ans. Commencée vers 1140 par la nef, elle s'est poursuivie par la façade principale, puis ont suivi le chevet et enfin la porte méridionale. Il y eut des arrêts, des reprises, des adjonctions, mais le plan d'origine ne fut pas modifié et l'édifice conserva finalement son unité.  La façade telle que nous la voyons aujourd'hui n'est pas, il faut le reconnaître, spécialement heureuse de lignes, même compte non tenu des contreforts qui la déparent, elle est écrasée par son trop important pignon, à vrai dire reconstruit et manque de hauteur. Les quatre contreforts dont on a cru devoir l'étayer au XVe siècle sont d'autant plus regrettables qu'il n'était pas impossible de les disposer autrement. Les deux du centre masquent des raccords d'arcs certainement très travaillés et les deux énormes des angles alourdissent encore un ensemble par trop dépourvu d' « élan vertical » malgré les petits clochetons conservés. Ces deux inesthétiques masses cachent en outre d'élégants faisceaux de colonnes, comme il en existe beaucoup dans la région et, sans aller chercher plus loin, au portail sud. Ces quelques imperfections signalées et déplorées il y a lieu de s'attacher aux beautés qui sont de premier ordre. Le rez-de-chaussée est occupé par trois grandes baies presque de même hauteur et dont une seule, la centrale, est percée. A l'étage deux petites fenêtres à colonnettes encadrent une large baie à un rouleau légèrement brisé. Il y a peu de temps, il s'y dressait encore une statue équestre de l'empereur Constantin. L'intérêt de cette belle page d'architecture est exceptionnel mais réside tout entier dans la décoration des cintres d'une richesse rare, dans la multiplicité des sujets traités et dans la qualité de l'exécution. Sur les trois arcades brisées des fausses portes (faces et intrados) abondent les motifs végétaux profondément fouillés, tandis que sur les quatre voussures du portail se développent une remarquable suite de scènes allégoriques. La première ou la plus petite est garnie de six anges, allongés dans le sens de l'arc, adorant un agneau pascal placé au centre, dans un médaillon; les robes des anges sont joliment drapées. (De gauche à droite l'on trouve: "Ira... Paciencia " _ "Luxurio... Castitas" _ Superbla... Humilitas _+ + _" Largitas... Avaricia"_ "Fidès... Idolatria"_" Concordia... Discordia".) Sur la suivante se déroulent les combats des Vertus et des Vices. Six personnages en armes, les Vertus terrassent chacun un Vice représenté par un petit monstre hideux. A côté sur le plat de l'archivolte sont inscrits les noms des combattants. On voit ainsi la Foi triompher de l'idolâtrie, la Chasteté de la Luxure, la Patience de la Colère et la Concorde écraser la Discorde. Mais ces vertus pour parvenir à leurs fins, ont dû endosser le harnois de guerre et assez curieux est en définitive le spectacle de cette Concorde maniant un lourd estoc... Le sujet du combat des Vertus et des Vices existe ailleurs en France mais il est spécifiquement saintongeais et se rencontre souvent sur les façades de nos églises. Il dérive de l'œuvre d'un poète chrétien du nom de Prudence qui vivait en Espagne au IVe siècle. Dans sa « Psychomachie » il représente l'âme humaine comme un champ clos où l'armée des Vertus livre un incessant combat a l'armée des Vices. Sur la troisième voussure autre allégorie. Cinq Vierges Sages lampes hautes sont opposées ( à gauche) à cinq Vierges Folles lampes éteintes et tombantes, de chaque côté d'un Christ bénissant à sa droite et poussant à sa gauche un énorme et inexorable verrou (porte fermée). Les cinq Vierges Sages ou avisées qui ont su malgré les difficultés entretenir la flamme de leurs lampes vont fièrement au devant du Maître qui les accueille et les récompense. Les cinq autres, les négligentes qui ont laissé s'épuiser l'huile des leurs se présentent peureusement et sont chassées. Les unes symbolisent les âmes vigilantes qui, sur la terre, auront, en dépit des embûches, accompli leur devoir et seront agrées et les autres les Insouciantes qui seront repoussées. (Voir le manuscrit de la pièce théâtrale des vierges sages et folles du XIIe le plus ancien texte en Saintongeais sur ce site dans lequel Jésus parle même en patois Saintongeais !) (_ homme se chauffant. Verseau. Januarius__ homme assis. Acarius . Poissons. Februarius. Pisces __ Jeune homme et feuillages__ Bélier. Arles __ Gemini (avril et mai manquent)__ Fenaison, junius__ Lion__ Cancer__ Moisson__ Augustus. Virgo. Battage__ Balance, libro__vendanges. September__scorpion__October. Glandée__Sagittarius__ bêtes à l'étable. November __Capricornus__ homme à table__). ) La grande voussure est tout entière occupée par les douze figures d'un zodiaque. Chaque signe est accompagné des travaux du mois correspondant : la fenaison, la moisson, les vendanges. Plusieurs de ces tableautins sont malheureusement mutilés ; certains manquent. Ce n'est pas le hasard qui a décidé du choix et de la disposition de ces divers motifs sur le portail. En plus d'un enseignement par l'image. II y a là une haute idée exprimée ; celle du cycle ternaire de l'existence humaine. D'abord la vie matérielle avec les travaux de tous les mois et de tous les jours ; puis la vie spirituelle et chrétienne avec sa nécessaire vigilance et ses luttes constantes ; enfin la vie céleste, récompense finale. C'est ce qu'il faut lire dans la belle étude de P.-M. Tonnellier sur Aulnay. Les chapiteaux des pieds-droits prolongés forment un magnifique bandeau et (particularité digne d'attention parce que rare en Saintonge) les deux baies latérales sont l'une et l'autre ornées d'un tympan historié, Sur celui de gauche se détache une crucifixion de Saint Pierre, patron de l'église, sur celui de droite une scène indéterminée où figurent le Christ, la Vierge et Saint Jean. Le portail central seul est surmonté d'une corniche à beaux modillons. Les murs de la nef sont extérieurement renforcés par de grands arcs appuyés sur des groupes de trois colonnes dont la centrale monte jusqu'à la corniche. Chacune encadre une fenêtre à colonnettes excentrée au-dehors, mais non à l'intérieur. La troisième abrite en outre un enfeu.  A l'extrémité sud du transept s'élève une deuxième façade fort différente de la première, plus connue encore et surtout plus admirée. Elle ne comporte qu'un portail en plein cintre mais extraordinaire comme l'est aussi l'étage et le pignon. Le tout bien encadré par deux faisceaux de sept belles colonnes formant contreforts d'angles. Cette porte dont un moulage est aujourd'hui au Musée des Antiques au Palais de Chaillot ( ne chercher plus ce musée) a les quatre cintres appuyés sur des jambages très ébrasés garnis de colonnes aux fûts et aux chapiteaux diversement ornés : chevrons et torsades sur les uns ; feuillages, griffons et personnages sur les autres. Les fuseaux entre les colonnes sont garnis de petits aigles et d'étoiles. Les tailloirs prolongés forment bandeau traversant la façade. La suite de petits chevaux au galop de la partie gauche est particulièrement curieuse. Mais l'intérêt de ces détails ne fait qu'annoncer celui des voussures. Deux de celles-ci sont célèbres dans le monde archéologique : la plus petite et la plus grande. La première pure réminiscence byzantine est ornée en méplats de rinceaux enchevêtrés enterrant trois griffons et trois centaures ; la deuxième, celle du grand rayon, est garnie de trente-quatre figurines fantastiques ou satyriques  formant le plus étonnant assemblage qu'il soit possible de rencontrer : oiseaux, griffons, animaux de toutes formes, sirènes, centaures, cerfs, un âne qui joue de la vielle, un autre chantant, etc., etc.  Les deux autres archivoltes plus classiques sont revêtues l'une d'une théorie de vingt-quatre Saints debout et en marche ; l'autre de tout un aréopage de vieillards assis ayant en mains soit un Instrument de musique soit un flacon de parfums. Il s'agit vraisemblablement des vieillards de l'Apocalypse malt ils sont trente et un et non vingt-quatre.  Posée sur les chapiteaux des colonnes d'angles une très vaste arcade légèrement brisée, surmontée d'un gable formé par les côtés déclives du pignon encadre à l'étage ce qui pourrait être un très classique rez-de-chaussée d'église romane. Une grande baie centrale à trois voussures en tiers-point et deux baies latérales, plus petites en plein cintre s'appuient sur des pieds-droits dont les colonnes reposent sur une tablette à modillons. Une grande ouverture circulaire coupée par une croix ajourée perce la baie centrale et complète la ressemblance avec un rez-de-chaussée. Cet ensemble constitue une façade dont beaucoup d'églises s'enorgueilliraient.   Le chevet (chœur, abside et absidioles) est justement renommé. Toutes les fenêtres sont Intéressantes, mais l'axiale est hors de pair. Elle aussi d'ailleurs a son moulage à Chaillot. M. de Lasteyrie a écrit à son propos : « II serait vraiment difficile de citer une fenêtre romane de plus pure proportion et décorée avec plus de goût...  Ce qui donne surtout à cette fenêtre un caractère original c'est la décoration de ses chambranles...  Des personnages semblent se frayer avec peine un passage au milieu de rinceaux qui leur barrent la route. » Ces chambranles sont en effet garnis de volutes et de médaillons exécutés en méplats et formés de lianes ou de branchages contournés parmi lesquels se débattent de petits personnages. C'est l'image symbolique, si souvent exprimée sur les églises romanes, de l'homme qui doit lutter péniblement pour se dégager de l'emprise du mal.  L'entablement de l'abside et des deux absidioles formé de petites arcades groupées par quatre repose sur des chapiteaux de colonnes montant du sol ou sur de superbes modillons.   Des intrados de ces arcs (coté sud) surgissent bizarrement ça et la de curieux petits sujets divers et inattendus.  Le clocher élève sur le carré du transept sa majestueuse tour carrée à trois étages, sur chaque face du premier s'alignent trois hautes baies aveugles aux cintres brisés et sur celles du second six longues fenêtres jumelées à multiples colonnettes. Le troisième étage également orné d'arcatures est postérieur. Il porte une pyramide en ardoise refaite au XVIIIe siècle. Le plan intérieur d'Aulnay classique et très pur est en forme de croix latine : nef avec collatéraux, transept et absidioles, chœur et abside demi-circulaire.  La nef (clic sur l'image ou deux clics) sévère d'aspect et rigide de lignes est divisée en trois parties par deux rangées de colonnes en groupes toutes terminées par de beaux chapiteaux. Sur les murs des colonnes adossées délimitent les cinq travées. Le tout est recouvert de voûtes en tiers-point. Celles des collatéraux exceptionnellement élevées font épaulement et butent la voûte centrale ; disposition caractéristique de l'architecture poitevine de cette époque. La plupart des chapiteaux, tous remarquablement exécutés, sont célèbres,  qu'il s'agisse des nombreux à décoration végétale,  de celui représentant des éléphants avec le nom à coté ou de ceux illustrant des scènes bibliques : Samson et Dalila, Caïn et Abel, etc. Bien qu'ils soient tous classés parmi les plus belles oeuvres romanes connues il n'est pas possible de les détailler ici ou même de les indiquer. Ils sont trop... 106 d'après M. de Lasteyrie rien qu'à l'intérieur et 126 à l'extérieur, sans compter ceux du clocher. Le carré du transept est recouvert d'une coupole à nervures sur pendentifs. (A la naissance des pendentifs se trouvent l'homme ailé, le lion, l'aigle et le boeuf soient les symboles des quatre évangélistes position unique en Saintonge à ma connaissance) L'abside et les absidioles en cul-de-four, plus sobrement ornées qu'au dehors, abondent néanmoins en détails intéressants. Dans cette église qui fut bien entendu l'une des premières à être inscrite aux Monuments Historiques (1840) il faut remarquer encore :  et, dans le vieux cimetière, bien mal entretenu, en face du portail principal, une croix hosannière du XVe siècle également. Saint-Pierre d'Aulnay est une des gloires artistiques et archéologiques de la Saintonge. _____________________ Charles Connouë défend ensuite le droit de visite qui ne se pose plus aujourd'hui pour cette église mais encore pour beaucoup d'autres. Pourquoi faut-il qu'il soit presque impossible de la visiter ? Elle s'élève non dans le bourg, mais à une assez grande distance à l'ouest de celui-ci. Elle est entourée de mûrs et de grilles cadenassées. Découvrir la petite porte d'entrée du cimetière est déjà une première difficulté ; mais alors on ne peut examiner que l'extérieur de l'édifice. Pour pénétrer à l'intérieur il faut revenir sur la route, chercher et trouver un problématique habitant qui vous Indique que la clé est à la cure et... que la cure est à plus d'un kilomètre de là! Bien entendu après la visite il faudra refaire le chemin parcouru pour rapporter le précieux Sésame... Sans Insister sur le fait qu'un monument classé doit pouvoir être vu de tous ; qu'un Autel doit être accessible au croyant même de passage ! N’est-il pas paradoxal d'avoir à constater que nos églises (le cas Aulnay est typique, mais non unique), qui devraient être non seulement « mises à la disposition du visiteur » mais qu'il faudrait s'ingénier à lui présenter le plus agréablement possible, sont au contraire « soustraites à son admiration ». Il y a la une situation anormale. En tout cas c'est une surprenante façon d'encourager et de développer le tourisme dans une région. Sans doute les milieux ecclésiastiques n'ont-ils pas à tenir compte de ce point de vue spécial ; mais pour notre part nous nous refusons à croire qu'il soit impossible de concilier les deux manières de voir actuellement opposées ; celle du curé qui, responsable de son église et de son contenu, désire la tenir fermée, et celle du public qui, curieux et légitimement Intéressé, désire la voir ouverte. _____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les églises de la SAINTONGE (livre 3 épuisé) édition: R.DELAVAUD à SAINTES ______avec leur aimable permission___________________________ Plus de PHOTOS en 3 ALBUM outrepassés:L'album JQ sur les chapiteaux extérieurs L'album JQ sur les chapiteaux de la croisées du transept |